第2王子が熱望していたのと鉄道西岸駅の訪問を終え、一路金沢へ。

第2王子は早くも眠りにつき、女王様のサポートのもと、私の運転で能登半島を横断。

そして能登半島の西側、すなわち日本海へ。

ここからはのと里山海道というフリーウェイで一気に金沢に進めるのですが・・・

時は夕刻、場所は日本海。

日本海に沈みゆく夕陽を眺めていきたいところです。

そこでなるべく海岸沿いを進めるルートで、石川県を南下していきます。

石川県の海岸沿いといえば・・・わかる人にはわかる砂浜海岸。

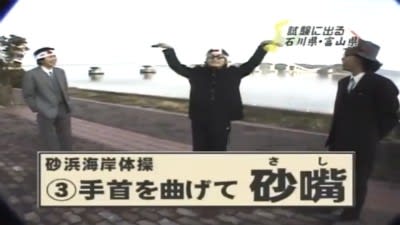

というわけでここで砂浜海岸について勉強しましょう♪

海岸地形は難しそう? だいじょうぶ!

我々にはあの大泉校長がついているではありませんか!

川の流れによって削られた土砂は、やがて海に出ます。

海に出た土砂は海水によって流されていきますが、流れが緩やかな所で留まり積もっていきます。

こうして砂浜海岸が造られていくんですね。

ポイントは、川の流れが削った土砂によって砂浜ができるということ。

近年砂浜がなくなっているという問題は、川の護岸工事やダム建設により川に流される土砂が減少したことによるものなんですね。

↑ここ、試験に出ますよ!・・・というか出ましたよ~!

そして流された土砂は重い順に積もっていくので、まず先に粒の大きいもの、次第に粒の小さいものが積もっていきます。

石川県には、比較的大きな川に手取川があります。

その手取川が運んだ土砂は日本海に出ると、暖流の対馬海流によって北に運ばれていきます。

対馬海流が北に進むと、石川県

すると海流は勢いを大きく削られて陸地側にUターンし、粒のきわめて細かい砂が積もっていきます。

こうしてできた砂浜海岸、

う~む、前置きが長かったですねぇ。

爆睡中の第2王子もいったん下車。

柏ナンバーのごついVOXYさんを、砂浜の駐車場に停めております。

ここは日本で唯一自動車が通行できる砂浜・千里浜なぎさドライブウェイ。

踏みしめて歩いてもこのとおり、沈んでいきません。

自動車ですら沈まないわけですから、人ひとりなど当然沈みませんよね。

時は夕刻、日没まではあと1時間といったところでしょうか。

日本海に沈みゆく夕陽、見てみたいですね。

北を見やると、日本海側に突き出ているのが滝崎。

自動車も通れるきめ細かな砂浜を造った要因ですね。

第2王子「トイレ行きたい」

体調な良好な者も不良な者も、車で寝れない者もはたまた爆睡している者も、平等に訪れる機会、それは排泄。

千里浜からいったん離れ、

道の駅のと千里浜へ。

道の駅のお土産物店や飲食店はすでに営業終了していましたが、敷地内にあるサンドアートをしばし観賞。

千里浜の砂は粒がきめ細かいので、サンドアートにはとても向いているのだといいます。

道の駅のサンドアートは一年中展示されているそうです。

そしてなぎさドライブウェイにも夏季だけサンドアートが展示されているとのことでしたが・・・

砂浜を自動車が走ることにただただ感嘆していた我々には、サンドアートを見つけることはついにできませんでした。

・・・踏まないように気を付けましょう。

どうでしょう班も通った千里浜なぎさドライブウェイですが・・・

この画の場所、どこにもねぇぞ!

どうでしょう班の画は日本海が左側、つまりは南から北上しています。

これに対して我々はこれから金沢に向かう、すなわち北から南下しているのです。

ということはこれらの画は、なぎさドライブウェイの終点付近にあるというわけですが・・・

疲労困憊の我々にそのスポットを探す余力はありませんでした。

午後6時12分、千里浜なぎさドライブウェイ、終点へ。

見事なるかな、日本海の夕陽!

なぎさドライブウェイを離れた我々は、のと里山海道というフリーウェイでなおも日本海沿岸を南下していきます。

その間は、砂浜海岸の集中講義を続きからどうぞ~。

海流によって流された土砂によって砂浜ができることは述べましたが、中には特殊な砂浜が存在します。

砂浜が海に飛び出すように積もってできたものを砂嘴と呼びます。

「嘴」は訓読みで「くちばし」、つまりは「砂でできたくちばしみたいなやつ」ということです。

砂嘴の代表例は北海道の野付崎、知床半島と根室半島の間にある釣り針みたいな半島です。

砂嘴が成長し入り江を形成したり、あるいは入り江を完全に塞いでしまった場合、その砂浜は砂州といいます。

砂州の代表例は、京都府にある

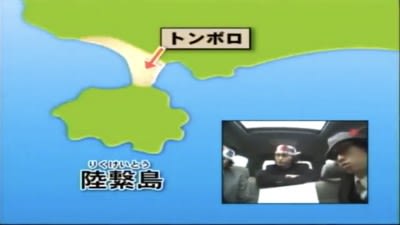

また陸地と島の間は海流が緩やかになりやすく、したがってここでも土砂が積もりやすくなります。

こうして陸地と島が砂浜で繋がった場合、繋がった島を陸繋島といい、繋げた砂浜を陸繋砂州、またはイタリア語でトンボロといいます。

藤「あんまり覚えなくてもアレですけど・・・」 ←大ウソツキ

大「谷啓が吹く・・・」 鈴「それはトロンボ~ン」

陸繋島の代表例は北海道の函館山で、函館の市街地がトンボロに当たります。

関東では神奈川県の江ノ島が陸繋島の代表例ですね。

さらに砂州によってせき止められてできた湖を潟湖、または英語でラグーンといいます。

潟湖の代表例は秋田県の八郎潟、

そして石川県の河北潟です。

これらの砂浜海岸は、体操で覚えてしまいましょう!

これで完璧ですね!

地形の成り立ちを考慮すると、砂嘴→砂州→潟湖=陸繋島の順がベストではありますが。

でもどうでしょう藩士にとっては、潟湖→砂州→砂嘴→陸繋島なんですよね。

我々がこれから向かうのは、金沢。

河北潟は、まさにこれから通るところです。

そして肝心のこの場所、はっきり言って特定不能。

画もただの砂浜で、ヒントに乏しすぎます。

それっぽい場所をGoogle Mapさんのストリートビューで確認しようとしても、見ることができません。

私としては能登島大橋ロードパークでできなかった分、この場所でしっかりと砂浜海岸体操をしたかったのですが、これも断念。

金沢で~一泊!!・・・はまだ早い。

これより夜食を求め、金沢を歩かなければならないのでした。

早よぅ~眠らせてください・・・。

(下り・穴水方面)

(下り・穴水方面)

(上り・七尾方面)

(上り・七尾方面)