竹竿に取り掛かります。

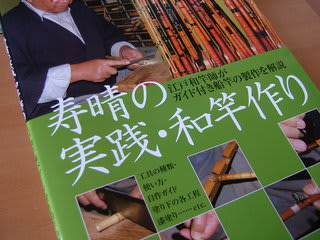

まず、先日の本とは別にもう1冊、和竿作りの本を仕入れました。昨日届いたのですが、こちらの方がカラー写真が多く、素人にも分りやすい説明になっています。先日の本がどちらかと言うと職人さんや本職の方向けで、平たく言えば専門的な知見が丁寧に記されてあるのと好対照です。ですが、2冊読んだおかげで、ちょうど音楽をステレオで聞くような感じで、一気にイメージアップが出来ました。

加えて今日の午後、この材料の加工元である工房にお電話し、いくつか確認したかったポイントをお聞きすることが出来ました。職人さんの手を止めてしまうといけないので、なるべく簡潔に質問するように準備していたのですが、ちょうど良い時間にお電話したのか、初めてお電話したとは思えないほど丁寧に教えて頂きました。

これで一応疑問点は全て解消しましたので、早速取り掛かろうと思います。先日も申し上げた通り、今回の竹竿は4つのパーツに分かれていますが、今日はまず穂先のグラスソリッドを穂持ちに繋ぐ部分の加工をしようと思っています。まずはソリッドですが、ティップの径が1.2mm、根元の径が4.4mmあります。

これを継ぐ穂持ち側の先端は、外径が6.0mm、内径が3.5mmです。

グラスソリッドと竹では当然竹の方が弱いので、ここはなるべくグラスソリッドの方を削り、竹の内側は軽く「さらう」だけにした方が良いそうです。だいたいの見当として、ソリッドの根元約40mmを片側0.5mmずつ削って細くし、砲弾状のテーパーにします。

その後、2液性のエポキシ接着剤で接着し、接着剤が乾いた後、境目の段差をヤスり掛けするのですが、今日はとりあえずソリッドを削るところまでやろうと思っています。

今日は穏やかに晴れて、ベランダに出て作業をするにはちょうど良い陽気です。

これからちょっくら行ってきます。

まず、先日の本とは別にもう1冊、和竿作りの本を仕入れました。昨日届いたのですが、こちらの方がカラー写真が多く、素人にも分りやすい説明になっています。先日の本がどちらかと言うと職人さんや本職の方向けで、平たく言えば専門的な知見が丁寧に記されてあるのと好対照です。ですが、2冊読んだおかげで、ちょうど音楽をステレオで聞くような感じで、一気にイメージアップが出来ました。

加えて今日の午後、この材料の加工元である工房にお電話し、いくつか確認したかったポイントをお聞きすることが出来ました。職人さんの手を止めてしまうといけないので、なるべく簡潔に質問するように準備していたのですが、ちょうど良い時間にお電話したのか、初めてお電話したとは思えないほど丁寧に教えて頂きました。

これで一応疑問点は全て解消しましたので、早速取り掛かろうと思います。先日も申し上げた通り、今回の竹竿は4つのパーツに分かれていますが、今日はまず穂先のグラスソリッドを穂持ちに繋ぐ部分の加工をしようと思っています。まずはソリッドですが、ティップの径が1.2mm、根元の径が4.4mmあります。

これを継ぐ穂持ち側の先端は、外径が6.0mm、内径が3.5mmです。

グラスソリッドと竹では当然竹の方が弱いので、ここはなるべくグラスソリッドの方を削り、竹の内側は軽く「さらう」だけにした方が良いそうです。だいたいの見当として、ソリッドの根元約40mmを片側0.5mmずつ削って細くし、砲弾状のテーパーにします。

その後、2液性のエポキシ接着剤で接着し、接着剤が乾いた後、境目の段差をヤスり掛けするのですが、今日はとりあえずソリッドを削るところまでやろうと思っています。

今日は穏やかに晴れて、ベランダに出て作業をするにはちょうど良い陽気です。

これからちょっくら行ってきます。

あればなにかと便利ですよ!

さっき作業が終わったのですが、

案外簡単に削れました。

貝シートを何かの形に切り抜いて貼って、エポキシコートすれば綺麗なんじゃないかな?なんて

今回は純和風で、飾りもなるべくシンプルにして、

塗装も和竿の風合いを出せたらと思っています。

ちょっと考えてみます。

出来上がりが、楽しみです。(ワクワク)

新しいことに挑戦するのは何だって楽しいです。

時間が掛かるかも知れませんが、頑張ります。

ところでグリップはどうされます?

画像を見る限り、黄門様の杖みたいな亀甲竹ではなさそうですから、そのまま仕上げるのかな?それとも和竿ということで籐を巻いて仕上げるのかしら?

と勝手に想像を膨らませています。

プレート式のスライドシートを付けて、そのままで仕上げようと思っています。

藤も良さそうですね。どんどん構想が膨らむなぁ…。