0622 2021二十一世紀日記春旅の思い出(3)竹島観光

20100529

-ぽかぽか春庭アート散歩>2021アート散歩早春~春(7)所蔵品展 in千葉市美術館

千葉市美術館は、地元にゆかりの画家、とくに日本画家の作品を重点的に収集してきました。田中一村も20年ほど千葉に住んだゆかりの画家です。

常設展には、一村に関わる画家の作品などが展示されていました。

常設展示室の入り口最初の作品は

「椿」加藤栄一(1916-1996)

北斎も広重もいい作品が展示されていましたが、千葉市美術館ではじめて出会った作品がありました。娘とどの作品が一番気に入ったか知らせ合ったら、ふたりとも同じでした。始めて見たヘレン・ハイド

「内緒」1909 ヘレン・ハイド(1868-1919)

ハイドはニューヨーク州リマに生まれ、1899(明治32)年に来日。日本の母子の姿に魅せられ、木版画に描きました。

「かたこと」1908

これまで、御雇外国人の事跡についてや、絵画の分野でもフェノロサなどのことはあれこれ知る機会がありましたが、日本にやってきてこのような母と子の愛情あふれる姿を描いたアメリカ人女性画家がいたことを知りませんでした。娘と「いい絵だね」と語り合いました。

幕末明治に来日した人にとって、日本の母と子の愛情表現は、特別魅力ある画材だったとみえます。

「母と子」1904(エッチング) エミール・オルリク(1870-1932)

オルリクはプラハ生まれ。日本の浮世絵を学ぶために来日しました。

子どもに外を見せてやっている母親の姿は、現在でも電車の中でよく見かける光景です。オルリクが描いたのも明治時代の電車の中でしょうか。

私は、今でも「乗り鉄」のひとり。電車の中から外を眺め、外の景色が移り変わっていくのを見るのが大好きです。

千葉市美術館へのアクセス、千葉駅からバスに乗るのが東京から行くいちばん乗り換えの少ない路線なのですが、私と娘は千葉市美術館に一番近い駅モノレール葭川公園駅から歩くことにしました。何度も乗り換えてたいへんでしたが、どうしてもモノレールに乗りたかったのです。

上野動物園内の懸垂式モノレールが廃止になって以来、「モノレール、もう一度乗っておきたかった」と娘が言うので、「千葉市にはぶら下がりモノレールがあるから、乗りに行ってみよう」と誘っていたのです。 千葉市モノレールは、懸垂式での営業運転区間が世界一の長さになり、ギネスブックに掲載されています。

千葉港駅から葭川公園駅まで、揺れるモノレールに乗車。

オルリクが描いたのと同じように若い母親だった私と幼かった娘も電車の外の眺めを楽しんだのですが、今や古稀すぎた老母とアラフォーになった老嬢の娘。ま、楽しい一日でしたから、よしとしましょう。

<つづく>

20210516

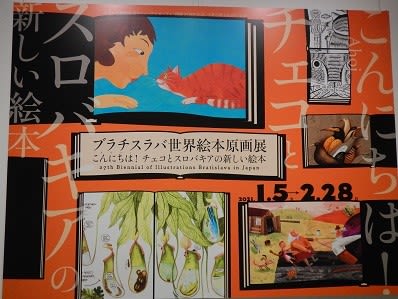

ぽかぽか春庭アート散歩>2021アート散歩春(6)チェコとスロバキアの新しい絵本展 in 千葉市美術館

幼い頃の楽しかった思いは、一生の宝です。

親に読んでもらったり、字が読めるようになってから絵に導かれながら夢中でページをめくった絵本。いろいろな思い出があります。

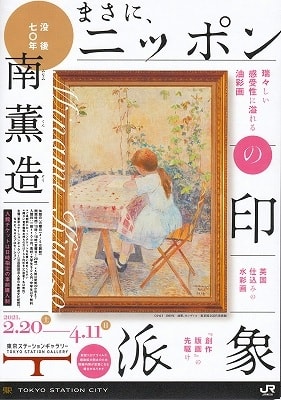

「田中一村展」と同時開催の千葉市美術館の展示は「プラチスラバ世界絵本展。

千葉市美術館の口上

プラチスラバ(略称BIB=Biennial of Illustrations Bratislava)は、スロバキア共和国の首都ブラチスラバで2年ごとに開催される、世界最大規模の絵本原画コンクールです。

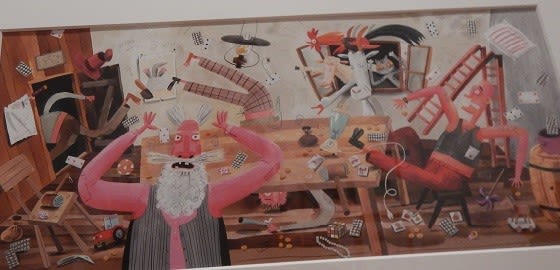

本展覧会では、開催国であるスロバキア共和国と、隣国であるチェコ共和国の作家による絵本原画をご覧いただくほか、2019年10月から翌年1月にかけて現地で開催された第27回展(BIB 2019)の中から、各国の作家による受賞作品をパネル展示にて紹介いたしますもとは一つの国だったスロバキアとチェコの両国は、2020年、日本との交流100周年を迎えました。それを記念して、両国の新しい作家に注目し、原画作品のほか、多彩な絵本の数々を展示いたします。

展示室内

様々なイラストレーター、画家の絵本がいろい展示されていました。

ヴラジミール・クラール《鳥の伝説》2013年スロバキア

原画の展示のほか、絵本を見たい人は図書室に絵本の展示があり、見ることができると案内があったのですが、6時閉館なので、図書館まで行く時間がありませんでした。

葭川公園駅からモノレールに乗って帰宅。

<つづく>

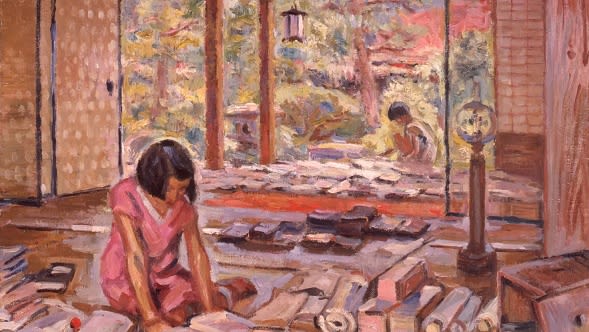

田中一村展ポスター

20210315

ぽかぽか春庭アート散歩>2021アート散歩早春~春(5)田中一村展 in 千葉市美術館

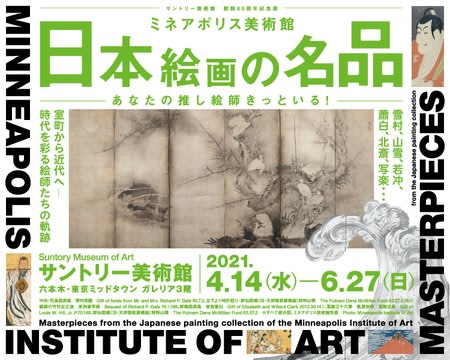

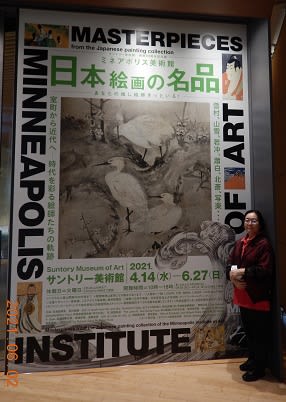

「田中一村展」が1月4日に千葉美術館で始まったとき、1月3日に「ぐるっとパス」の有効期限が切れたところでした。もう一度ぐるっとパスを買うかどうか思案した結果、買わないことに決め、1月5日にはサントリー美術館に出かけたのでした。年間パスが利用できたので。

県境またいでのお出かけになりますが、田中一村展はやっぱり見ておきたいので、会期が2月28日に終わる前にと出かけました。会期が終わる4日前の平日。高齢女性たちが長い列を作っていました。「バーさんばっかり」と言うと、娘に「おまえもナー」と、返される。

係員によると、土日はこんなものじゃない混雑だった、ということです。

日曜美術館などで展覧会が紹介されると、どっと見にいく人が増えるのはいたしかたない。みな、「テレビで見た有名な画家」の絵が見たくて集まる。田中一村(1908-1977)は、生前はまったくの無名。それが死後、にわかに人気画家となったのです。

50歳という年に、それまでの一切を捨てて奄美の島に移住した田中一村。染め物職人として糊口をしのぎつつ絵を描き続け、島でわずかな家財と作品を残して亡くなりました。

奄美大島に残された一村の住まい(家というより小屋)画像借り物

不遇の画家の一周忌に遺作展が島で開催され、それが地方新聞の記事になったことからNHKが取り上げました。たちまち人気沸騰。パリのしがらみを捨てて南の島へ移住したゴーギャンを彷彿させることから、「日本のゴーギャン」という惹句により人気を定着させました。

南の島の風景が人々を引きつけました。

「奄美の海」1975

日本画、とりわけ千葉にゆかりの作家作品を収集の要としてきた千葉美術館では、奄美に移住するまで長年千葉に住んでいた田中の作品を多数収集してきました。2010年の田中一村展には、多くの観覧者を集めました。

2010年と言えば、出講先のひとつが千葉市だったにもかかわらず、ひとつ先の駅まで出かける余裕を持たず、私は2010年の一村展を見逃してしまったのです。2010年の10月までに博士論文を完成させなければならなかったため、ほかのことはすべて封印したのです。

2020年に、新年1月5日から田中一村展が開催されることを知り、絶対に見に行こうと思っていたら、緊急事態宣言が出ました。都外へ出ることをためらっているうちに会期終了が迫り、ええいっと出かけました。会期終了5日前。思った以上に混んでいて、1月5日か6日に来ればよかったと後悔。ゆったり見ることができたのは、入館締め切り5時半近くになってから。閉館の6時までは、展示室の観覧者は私と娘のほかはわずか、といういつもの美術館観覧ができました。

展示室内

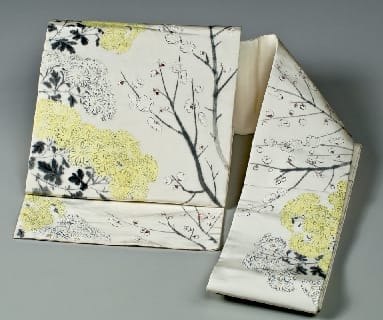

一村の支援者だった川村家から、作品や遺品の寄贈を受けた新収蔵を含め、一村7歳の「神童」時代の作品、支援者のために日傘や帯に描いた絵など、一村の子ども時代から亡くなるまでの画業全体を観覧できました。

帯に描かれた一村の絵

千葉美術館の口上。

田中一村(1908-1977)は、千葉市に20年住み、50代になって奄美大島に移住し亜熱帯の花鳥や風土を題材にした独特の日本画を描くも、生前それらの作品を公表する機会もなく無名のまま没しました。没後ブームのようにして全国に知られるようになったこの日本画家について、作品の基礎的な調査に立ち返り、画家の新たな全体像を示して大きな反響のあった「田中一村 新たなる全貌」展(2010年、千葉市美術館ほか)から10年。この間に千葉市美術館に収蔵された田中一村の作品は寄託を含めて100点を超え、2018年度には、一村の最大の支援者であった川村家より、残る作品・資料の寄贈等を受けました。本展はそれらの総てを初めて一堂に展示し、画家の生涯の未知の側面を探ろうとするものです。

チケットは、チェコスロバキア絵本展との共通券が1000円。券の絵は絵本展のものしかなく、一村の絵のチケットが欲しければ一村展の単独展のみだという。共通券にも一村の絵が欲しかったです。一村の絵ハガキは買うつもりでいましたが、チケット買ったときは図録は我慢、という「観覧の掟」には背き、図録購入。

一村展図録の表紙は、ポスターと同じ代表作の「アダンの海」1966

図版で見たときはわかりませんでしたが、実作をよおく眺めると、海辺の砂にキラキラした銀砂子が撒かれていて、近づくと海辺のきらめきが奄美の日の光を感じさせてくれました。

図録裏は、「夕日」1941~42年ごろ

展示は5章で校正されていました。

第1章若き南画家の活躍

娘が一番気に入った田中一村の絵は、神童と呼ばれた7歳のころの絵でした。改名するまでは父稲邨(とうそん)が名付けた号米邨(べいそん)を名乗っていました。

「つゆ草にコオロギ」1921夏。米邨7歳頃

「葉菖蒲とヨモギ」1930 22歳頃

屏風の右隻いっぱいにツバキが描かれた「椿図屏風」1931

「浅き春」1931

第3章 千葉へ

一村は、1938年に千葉市千葉寺に家を新築し、姉・喜美子、妹・房子と、祖母スエと共に移り住みました。父も母も弟も失った家族が、身を寄せ合って見よう見まねで農業をしながら自給に励みました。戦時中は徴用工として働き、身体を壊して闘病生活に。

第4章 一村誕生

戦後は号を一村と改め、心機一転をはかります。

1947年、第19回青龍社展に出品、入選しました。

「白い花」1947

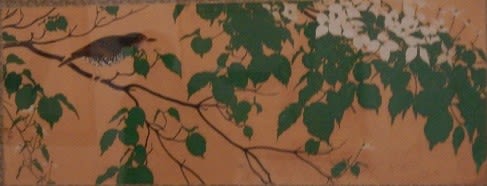

1953年45歳の頃は、軍鶏の写生に熱心でした。

軍鶏図 1953

自信作を院展に出品しますが、落選を繰り返し、中央画壇に絶望していきます。

第5章 奄美へ アダンへの道

1958年、自宅を売り払い、奄美大島へ。1959年に名瀬市国立療養所の官舎に移住。1961年末から名瀬市に家を借り、紬工房の職人として染色工として働きながら絵を描きました。

「仁戸名蒼天」1966

木彫家であった父稲邨の手ほどきもあり、一村は木彫品もブローチ帯留めなど日用品を残しています。現金収入のためもあって木彫品を制作したかと思いますが、一時千葉に帰っていた時期に描かれた「仁戸名蒼天」の額も、一村自作です。

1965年には姉喜美子と最大の支援者川村幾三を失う。1972年からは体調を崩し、染色工場の仕事をやめざるを得ず、1977年に名瀬市の家で死去。

上にある一村の家に一村が住んでいた家、実は一村が住むことができたのは死去の前10日間のみ。

会場に展示されていた一村の写真。南方の島らしい木々を背景に写生している一村、よい表情をしています。

生前は院展に何度出品しても落選続き。

奄美でも染色工場の仕事で糊口をしのぎながらの制作。今回の「田中一村展」に、観覧者が押し寄せたのを、喜んでくれている?それとも一村の絵を認めようとしなかったかっての既存の日本画壇に対して「私が落選したときに入選した画家のどなたでも、現在私ほどの観覧者を集められるだろうか」と、尋ねているでしょうか。

一村展入り口

1階に戻り、ミュージアムショップで一村の図録と絵ハガキを購入。娘は迷った末、一村が絵付けをした小皿のレプリカを買いました。普段使いの小皿など、百均もので間に合わせている我が家にしては ミュージアムショップ閉店前に急いで買った小皿一枚1600円×3枚セット。

娘は、「ちょい高級な和菓子なんかをのせたらおいしそう」というのですが、あいにく我が家のお菓子は、ピーナツチョコだのかりんとうだの、ちょいとも高級ではなくて、、、、でも、清貧を貫いた一村なら貧乏一家のささやかな贅沢を笑ってくれるでしょうね。

<つづく>

20210604

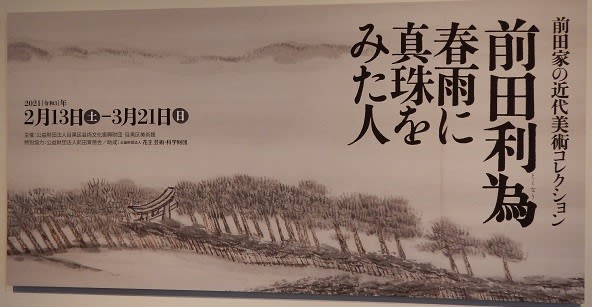

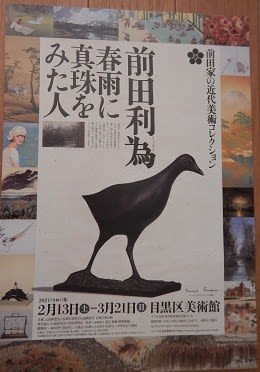

ぽかぽか春庭アート散歩>2021アート散歩早春~春(9)前田コレクション in 目黒区美術館

早春、三寒四温の季節。気温あがったり下がったりで体調維持がたいへんですが、四温のほうの一日、娘と出かけることにしました。

目黒美術館へ行く前に、目黒駅アトレの日本蕎麦店でランチ。テーブルには透明シートが立てられていて、向かい側の人と話すにも飛沫防止。もっとも、私と娘は、外食のときはこれまでたいてい「黙食」です。

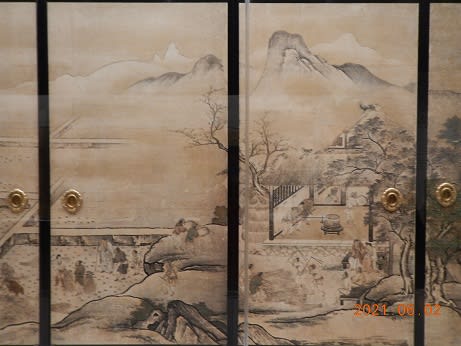

目黒美術館の「前田コレクション展」には、.前田育徳会(加賀百万石の前田家財団)が所蔵するお宝のうち、未公開作品が展示されています。

前回、目黒美術館に来たのは、2020年の桜が咲き始めでした。1年ぶりの訪問です。

目黒区美術館の口上

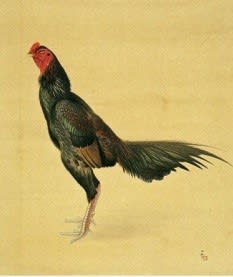

本展では、前田家第16 代当主である前田利為の収集した、近代美術コレクションを紹介します。

利為による近代美術コレクションは、4 度にわたるヨーロッパ赴任を含む多忙な公務のかたわ

ら、自ら展覧会を巡り、美術家のアトリエを訪れて収集した作品を含むきわめて貴重なものです。

初公開となる作品を含めて、利為の愛した前田家の近代美術コレクションの多様な魅力に触れ

て頂けることでしょう。

また、目黒区と金沢市とが友好都市として交流を深める契機ともなった、目黒区駒場の地に現

存する旧前田家本邸にゆかりのある作品や資料も紹介します。

なお、本展に出品される作品は、すべて公益財団法人前田育徳会の所蔵品です。

加賀前田家の16代目当主前田利為。本郷の自邸に明治天皇皇后と皇太子夫妻を迎えるにあたり、先祖代々から受け継いだ家宝のほか、軍人としてヨーロッパに赴任していた間に買い求めた西洋画などをお屋敷に飾りたてました。天皇行幸の栄誉を得たのち、前田家は本郷の12000坪の土地を東京大学用地として提供。代わりに駒場に10000坪の土地を得て、現在旧前田邸として公開されている洋館和館を建てました。何度か訪問して見学した前田邸ですが、コレクションを見た娘が、「それじゃ、私も旧前田邸の見学に行こうかな」と言い出したので、暖かくなったら出かけようと思います。

展示第一室の 目黒美術館の口上

1.利為の愛した美術品

利為のコレクションには、国内外の展覧会や美術家のアトリエで、自ら選んだ作品も少なくありません。本展では、そのように利為がとりわけ気に入っていた作品を紹介します。 また、天皇などの貴賓を迎えることを想定して前田家の本邸に飾られた、当時の日本を代表する名画の数々も見どころです。

入り口に入ると最初に目に入るのは。

ジャン・パディスト・アルマン・ギョーマン「湖水」1894

第1展示室の最大の作品は。

ルイ=ジョゼフ=ラファエル・コラン「庭の隅」1895年(143.9 × 195.4)

コランは黒田清輝が師事したことで知られる当時の大モノ画家でした。

前田利為は、軍務で欧州滞在中に買い求めた好みの絵のほか、パリに画廊を開いた画商林忠正の死後、絵が売り立てられたとき、散逸を惜しんでコレクションをまとめて購入しました。

利為が一番気に入っていた作品は。

ジャン・レオン・ジェローム「アラビア人と馬」

第1室の作品の中、娘が一番気に入ったのは、ルノアールの「アネモネ」(画像借り物)

第1室には、利為がパリで出会った彫刻家ポンポンの彫刻が展示されていました。シロクマと鳥(バン)の彫刻が初公開として台に乗ってがいました。今回の展覧会のチラシも、シロクマ版とバンのと両方がありました。

初公開の牛田鶏村「鎌倉の一日」1917

前田利為は七日市前田家から加賀前田本家の養子となり、15代当主前田利嗣の長女娘漾子(なみこ)と結婚。しかし、なみ子はヨーローパ滞在中に病没。利為は酒井菊子と再婚。利為と菊子の長女美意子は、母の実家酒井家の従兄弟と結婚して酒井美意子となりました。

フェルナン・ウンベール「前田利為像」マルセル・バッシュと「前田漾子像」

利為は軍人として南方戦線に行く途中、ボルネオ近辺で飛行機事故により戦死。享年57

高沢圭一「前田利為公行軍図」1942

利為の飛行機事故は、戦死扱いとするかどうかでもめました。戦死じゃなければ、膨大な財産に相続税がかかるところだったのですが、戦死となったことで前田家の財産は相続税を免れ、お宝は前田育徳会が管理。今回の展示となりました。

この展覧会のタイトルが「春雨に真珠を見た人」となっている訳は。春雨に限ったことではないのですが、雨上がりの蜘蛛の巣に雨の雫がかかっている姿はとても美しく、ことに晴れて日光が雫に当たると、きらきらと輝き本当にきれいです。私は田舎者ですから、雨があがると蜘蛛の巣を探し、雫がきらきらと輝くのを楽しみました。

利為は春雨があがったあと、蜘蛛の巣を見て写真に撮り、写真アルバムのタイトルに「綾真珠」というタイトルをつけました。

私は、前田利為コレクションについて「金持ちが金にあかして買い集めた絵画」と思って今回の前田コレクション展を見にきたのですが「綾真珠」のエピソードを知り、子どものころの私が雨上がりの蜘蛛の巣が大好きだったことと共通する感受性を知り、利為のひととなりに親しみを感じました。同じものが好きであるというのは、人と人のコミュニケーションのきっかひとつです。

さはさりながら。前田利為の選んだ絵画、私の好みとは違っていました。利為は邸宅を飾る日本画の絵師にも細かい注文をつけ、気に入らない絵は描き直しを命じたそうです。院展入選の作品なども積極的に購入していたのですが、新傾向の二科展の作品などは「こんなものは絵じゃない」と、嫌ったそうで、絵に関しては「先祖伝来」の価値観の持ち主だったようです。

軍人として亡くなった利為ですが、隠居後の晩年があったら、徳川慶喜のように好きなように写真を撮って暮らしたのじゃないかと想像しています。

私と絵の好みは合わないお殿様でしたが、こうしてコレクションを残してくれたこと、前田の殿様に感謝!

今回も、展示室の観覧客はまばらで、換気消毒徹底している美術館は、一番安全なお出かけ先と思いましたが、まだまだ春浅い時期のアート散歩、目黒川の桜も「まだ先」の一日でした。

<つづく>