2012/12/26

ぽかぽか春庭ブックスタンド>2012年10月~12月の読書

2012年秋冬の読書メモ。

読んだ本をメモしておこうと思うたびに、3ヶ月前に何を読んだかなどは、すっかり忘れている。毎度ながら、記憶力のなさを痛感します。おととい何を食べたのかも忘れているけれど。

本のタイトルなど、読んだときにメモしておけばいいのだけれど、週に5ヶ所の大学へ出講する、その大学別にトートバッグを用意し、それぞれに1,2冊の文庫本やら出版社の宣伝雑誌(「図書」とか「波」とか「UP」とか)を突っ込んでおく。電車の行き帰りに読んで、読み終わると本をどこかにつっこんでしまうので、どれが読了したのやらしてないのやら、もとより整理整頓は大の苦手なので、忘れた本は、まあそれくらいの印象しか残さなかったのだろうと思って、とりあえず、目に見える範囲にころがっている本を拾い上げてメモしておきます。

奥のほうにつっこまれてしまったものなどは、3年後くらいにひょっこり出てくるかも。去年、息子が大学卒業式総代になった記念品の時計をもらって、それを母へプレゼントしてくれたのですが、半年ほどでどこかにしまい忘れてしまい、こりゃ3年は見つからないかと思っていたら、ひょっこり出てきました。時計が見つからなくなったことを息子に隠しているうちに出てきてほっとしました。

「部屋の中を整理しておかないとベッドまで行き着くための通路がなくなる」という気持ちにならないと、なかなか失せものは出てこない。

思いがけず、出てくる本もある。

『日本精神分析』は、雑誌掲載時にコピーをとって読んだだけで、単行本発行時には買わなかった。コピーなどはすぐにどこにしまったか、わからなくなる。ちょっと必要があって図書館で単行本を借りました。1行2行、引用文を確認して、読みさしたままにしておいたら、ぐちゃぐちゃの室内でどこに隠れてしまったのか。図書館から返却せよという催促が来たけれど見つからなくなって、困ってしまいました。

図書館の規定では、貸借本を紛失した場合、同じ本を買って返すことになっています。アマゾンで注文したのが届き、図書館に持って行こうとした矢先のこと。部屋の中のぐちゃぐちゃの本のうち、娘と息子が夫からもらって読んでいる「モーニング」「ビックコミックオリジナル」という漫画週刊誌が山積みになっているのを、団地1階の不要品集積所に持っていこうと紐で縛ったら、ビッグコミックの下から『日本精神分析』が出てきました。「遅れてすみません」と図書館に返却し、かくて『日本精神分析』は私の手元に一冊残る事になりました。最初から図書館本でなく、買っておけばよかったのです。

しかし、図書館から借りて読むという習慣を失いたくない、という気持ちもほんとう。図書館文化が根付いている、ということ、江戸の貸本ブーム以来、日本が誇る「読書文化」の源だと思うので、

@は図書館本 ¥は定価で買った本 ・は、ほとんどBookoffの定価半額本&100円本。

今回、☆マークはあまり意味がない。読書の趣味はそれぞれ。私は読んで面白かったけれど、趣味の異なる人様にまで勧めたいと思うほどの本がないので、ほとんどが☆みっつ。ほかにも何冊か読んだ気もしますが、タイトル思い出さない本は、読んだ本のうちにいれなうてもいいんじゃないかと思います。

<日本語・日本語言語文化関連>

・中嶋尚竹内清己(編)『概説日本文学文化』2001/05おうふう☆

・宮腰賢『日本語の難問』2011宝島新書☆☆

<評論・エッセイ、その他>

・米原万里『ガセネッタシモネッタ』2006文春文庫☆☆☆

・杉本苑子『片方の耳飾り』1983中公文庫☆☆☆

・森茉莉『私の美の世界』1984/2007新潮文庫☆☆☆

・柄谷行人『日本精神分析』2002/2007文藝春秋☆☆☆

・インゴ・F・ヴァルター『ポール・ゴーガン』2001タッシェンジャパン☆☆☆

・柴田トヨ『くじけないで』2010 飛鳥新社☆☆☆☆

<小説・戯曲・ノンフィクション>

・吉田修一『悪人 上下』2010朝日文庫☆☆☆

・李相日・吉田修一『悪人シナリオ版』2010朝日文庫☆☆☆

@大岡昇平『武蔵野夫人』1953/1999新潮文庫☆☆☆

・椎名麟三『永遠なる序章』1970日本文学全集56筑摩書房☆☆☆

・野上弥生子『海神丸』1929/1992岩波文庫☆☆☆

・井伏鱒二『珍品堂主人』1977/81中公文庫☆☆☆

・井上ひさし『頭痛肩こり樋口一葉』1999集英社☆☆☆

・司馬遼太郎『妖怪』2007講談社文庫☆☆☆

・村上春樹『アフターダーク』2004講談社☆☆☆

・西村賢太『落ちぶれて袖に涙の降りかかる』2010新潮11月号☆☆☆

ほとんどの本に☆三つつけた中、たったひとつ「趣味が何であろうと読んだら好きになる本」すなわち「万人向け」だろうとオススメするのは、柴田トヨさんの『くじけないで』一冊。今さらお勧めしなくても、たいていの人はもうすでに読んでいるんだけれどね。160万部出ているので。

やさしい言葉で綴られた90歳から始めた詩が並んでいます。 3・11で悲しみにあった人々をもなぐさめ勇気を与える言葉になった、というのもうなずけます。1911年生まれ。2012年は101歳。いつまでも輝く感性で詩を作り続けてほしいです

著者が精魂込めた研究結果を世に問う専門書は、千冊程度しか売れないので、印税を納めないと著者に悪いから一冊5千円ときには1万円する場合でも新刊書を買います。古本屋に出ることは少ないし。

息子から「2012年の誕生日プレゼント兼クリスマスプレゼント」としておねだりされているのは、吉川弘文館発行、奥野高広『織田信長文書の研究』上下巻+補遺・索引の3巻。修士論文を書くために図書館から借りてやりくりしたけれど、この先、博士論文を書くには手元に置きたいというのです。でも、3巻合計で52,500円なので、まだ買えていません。

どの本を単行本定価で買うか、どの本を文庫になってから買うか、どの本を古本屋に並ぶまで待つか、それぞれの見極めをしながら、本を読む楽しみは、自分が読んで楽しむだけでなく、他の人の感想ブログを読んだり、ああ、こういう本があったのかと気づかされたりするのも楽しみのひとつ。私の「ネット読書サークル」と、勝手に思っている仲間は少数ですが、私の気づかなかった本のタイトルを教えてもらうことができてうれしく思っています。ナタリーさん、ホークさん、いつもありがとう。

私の読書リスト、並べてみると系統やら傾向というものがなくて、雑駁な読み散らしですが、もし、あなたのお好みにかないそうな本が一冊でもお目にとまれば幸いです。

<おわり>

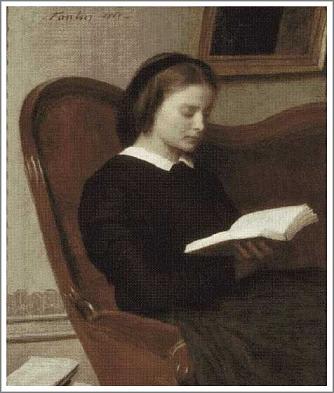

ラトゥール「読書」

ラトゥール「読書」 黒田清輝「読書」

黒田清輝「読書」 浅井忠「読書」

浅井忠「読書」 マリーローランサン「読書」

マリーローランサン「読書」 フラゴナール「読書」

フラゴナール「読書」  ゴッホ「読書」

ゴッホ「読書」