20200714

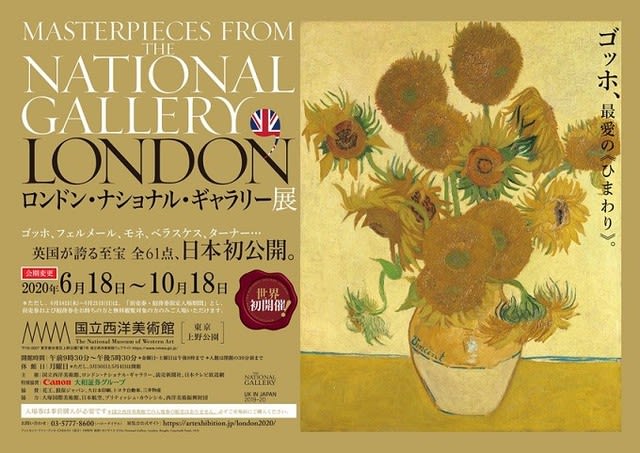

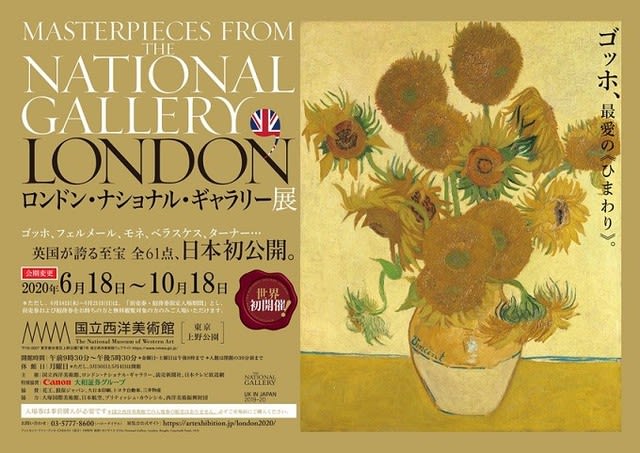

ロンドンナショナルギャラリー展

ぽかぽか春庭アート散歩>2020緑陰アート巡り(3)ロンドンナショナルギャラリー展 in 西洋美術館

2月に前売り券を買っておいた「ロンドンナショナルギャラリー展」。チケットを財布の中にしまいっぱなしで端がすりきれ、よれよれになってしまいましたが、無事観覧できました。

購入の前売り券会期は3月3日~6月16日でしたが、コロナ休館を終えての新設定会期は6月16日~10月16日。

新規チケット購入者は、入館観覧券のほかに、日時指定券というのを200円でネット購入しなければならないことになっていました。入館者数制限のためとはいえ面倒なことですし、ネット弱者の高齢者には不親切な措置と思います。

前売り券購入者はネット予約しなくても大丈夫だったので、やれやれ、でした。

ロンドンナショナルギャラリーは、1824年に市民美術館制定法が成立したことにより設立されました。他の美術館が王族のコレクションをもとに設立されているのに対して、ナショナルギャラリーは、資産家のコレクションや一般市民の寄付によって成り立っている美術館です。13世紀から19世紀末までの美術作品2300点以上を所蔵し、重要作品は常設展示されているので、これまで海外での展示はありませんでした。今回の日本での公開が初の海外出品です。

本家ロンドンナショナルギャラリーは、ロンドン中心部トラファルガー広場に面して建っており、入館無料です。公的資金で賄えない分は、寄付によって館を維持しています。ただし、現在はまだコロナ休館中です)

今回展示されているのは、選りすぐりの61点。なかでも、注目の目玉作品は。

・カルロ・クリヴェッリ『聖エミディウスを伴う受胎告知』1486年

・レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン『34歳の自画像』1640年

・フェルメール 『ヴァージナルの前に座る若い女性』1670-1672年頃

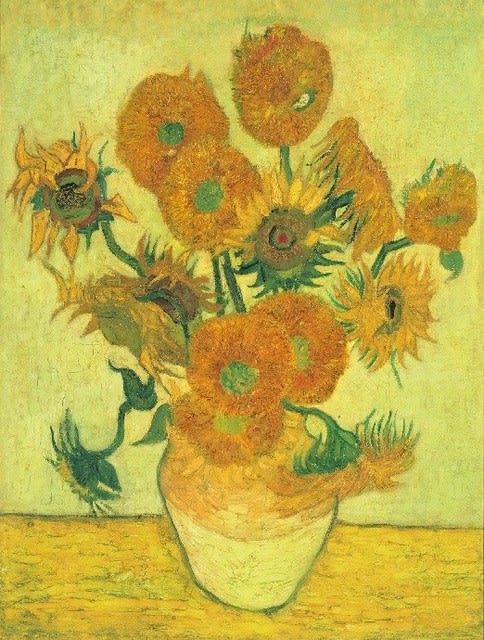

・フィンセント・ファン・ゴッホ『ひまわり』1888年

この目玉だけでも、ロンドンに行かずとも見ることができるのは至福の至り。ほかにも、すぐれた作品が並んでいて、2時間たっぷり楽しめました。

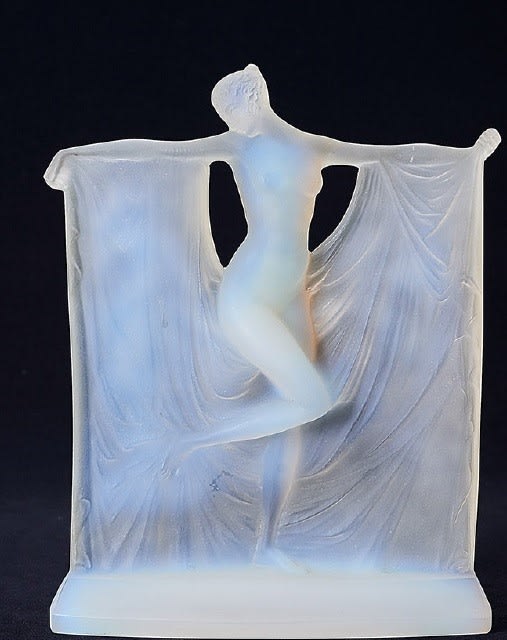

入り口にロンドンナショナルギャラリーのドーム内観を模したパネルが展示されていました。

最初の展示室は、第1章「イタリア・ルネサンス絵画の収集」から。16世紀のフィレンツェ、ローマ、ヴェネツィア絵画。

カルロ・クリヴェッリ『聖エミディウスを伴う受胎告知』は、1482年に、イタリアの都市アスコリ・ピチェーノが、ローマ教皇シクストゥス4世 に自治政治を認められたことを祝うため描かれました。日本でいうと、銀閣寺の足利義政が弟に将軍職をゆずったころ。サンティッシマ・アンヌンツィアータ教会に掲げられたこの絵、縦207cm横幅146.5cmという大きな画面です。

こまごまといろんなものが描きこまれていますので、この絵だけでも30分くらいは観覧時間がかかりそうですが、幸いそんなに混んでいなかったので、近づいたり離れたりして、ささっと画面を見る。

私の見方は単純なので、画面下方に、りんごとキュウリ(日本の胡瓜とは異なる印象なので、一体なにかと思った)が画面からはみ出して描かれているのはなぜだろう、とか、どうして孔雀がマリアの頭の上に?とか、素朴な素人鑑賞に徹しました。

画面左上の鳩が飛んでいるのは、精霊による受胎告知の具体化なのだそう。

りんごはアダムとイブの禁断の果実で人間の堕落をを象徴しており、胡瓜はキリストの復活の約束と、キリストによる救済を象徴している。孔雀の肉は永久に腐敗しないと信じられていたため、不死の象徴。というような解説をあとで読んで、ほう、そんなもんなんか。キリスト教絵画のお約束もいろいろたいへんなんだなあと思いました。図象学を30年前に若桑みどり先生に習ったんですけれど、忘れた。

聖エミディウスは、アスコリ・ピチェーノの都市守護聖人で、市の模型を手に持っています。実在の人物ですが、紀元後3~4世紀あたりの人なので、受胎告知に立ち会っているってことはないんですが、キリスト受胎の重要な場面にいたってことにした聖人が街を守護してくれれば、もう怖いもんなし。

『聖エミディウスを伴う受胎告知』の隣には、ティツィアーノ・ヴェチェッリオ『ノリ・メ・タンゲレ』1514年頃のキリスト復活を描いた絵。キリストは復活を目にしたマグダラのマリアに「私に触れるな」と伝えます。ラテン語のノリ・メ・タンゲレって、英語ではnot me touchでしょうね。

復活したイエスに最初に会ったのは、マグダラのマリア。ダビンチコードではイエスの妻だった、とされています。聖書が確定するまでにイエスの生涯を伝えるさまざまな異本が存在しました。しかし、カトリックが正本を定めると「マグダラのマリア=イエスの妻」説は異端とされ抹殺されました。

マリアは、イエスの墓が空っぽなので、近くにいた誰だかわからない男に尋ねます。聖書ストーリーによると、この男を近所の庭師かと思ったんだって。すると、イエスはマリアに自分の正体がわかることを語りかけ「私にさわるな」と、言いました。天の父に会う前に生きた人に触られたら不浄になっちゃうんでしょうね。よく知らないけど。

復活したイエスは、マリアが感じた通りの「庭師」の姿で描かれるのがキリスト教絵画のお約束だそうですが、私にはただ裸に布を巻き付けた姿に見えました。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ『ノリ・メ・タンゲレ』1514年頃

キリスト教図象学も16世紀イタリア絵画もわからない素人鑑賞。

この絵は「ギャンブルに負けてなけなしの衣服もはぎとられてすっからかんになったあげく、妻を捨てて出ていこうとしている男に、妻が泣きながら、どうしてあたしを捨てて出ていくのさ、もういちどあたしとこつこつやりなおそうよ、庭師でも大工でもやって、と嘆いている場面」と見る。男は「私にいつまでも関わっているとお前さんまで不幸になるよ。もう私を忘れてくれ」なんて親切ごかしのこと言って、妻を振り払おうとしているところ。ティツアーノさん、ごめんよ。無信仰者の感想だと、こんなふうになっちまって。

第2章。オランダ絵画の黄金時代。

オランダは17世紀から、英国は19世紀を中心として、海洋交易大国となりました。オランダの文化は、英国の人々になじみやすく、市民に好まれました。

いちばんの目玉はフェルメール(Johannes Vermeer 1632-1675)の『ヴァ―ジナルの前に座る若い女性』。

ロンドンナショナルギャラリーには、「ヴァ―ジナルの前に立つ若い女性」という絵もあって、双対の絵という説もあります。フェルメール晩年、健康に衰えがみえる時期の作品です。

チェンバロがピアノと同じように鍵盤に対して縦に弦が張ってあるのに対して、ヴァ―ジナルは横向きに弦が貼ってあるのだそうです。若い女性は、弾く手を止めて、画面のこちら側をはっしと見ています。ドアを開けて来訪者が現れたのでしょうか。

ヴァ―ジナルの後ろの絵には、売春宿の女衒と老紳士若い女性がぼんやりと描かれています。顔がはっきり描かれておらず、ここだけ取り出せば現代の風俗画のよう。背景の絵になにか象徴的な意味合いがあるのかどうか。どうしてこんなぼんやりした絵でも「売春宿の絵」っていうのかという研究本が何冊もでているのでしょうが、私にはわかりません。

私の見立てでは、この若い女性はお金持ちのパトロンを迎えたところ。ヴァ―ジナルの前に立てかけてある「6本弦のヴィオラダガンバ」は、腕で楽器を支える弦楽器。チェロは4本弦で、足で楽器を支えます。

パトロンは合奏を名目にしばしば若い女性のもとを訪れているけれど、お金持ちの目的は、むろん楽器の合奏ではなく、別の合奏。

と、考えるのも、若い女性の目がなんだかおびえたようなはっきりしない感情を見せていると感じるから。

フェルメールは晩年、あまり健康状態もよくなく、家計も火の車。この絵も注文に応じて描かれたのだと思うのですが、だれの注文であったかわかっていないらしい。

レンブラント・ハルメンスゾーン・ファン・レイン『34歳の自画像』1640年の作。

画家として油の乗り切った時期の自画像。代表作『夜警』を完成させたし、息子は洗礼を受けたしという頃。数々のレンブラント自画像のなかでもはっきりと鑑賞者のほうを見つめています。レンブラントはこのころ、母親を失い、最愛の妻サスキアも亡くしています。レンブラントのまなざしはこころなしか悲しげにも見えます。

第3章は「ヴァン・ダイクとイギリス肖像画」。

国王チャールズ1世に招かれ、17世紀前半に英国で活躍したフランドル出身のヴァン・ダイク( Anthony van Dyck1599-1641)。

フランドルはフランス北部オランダ南部ベルギー西部にまたがる地域で、日本では「フランダースの犬」で知られています。

ヴァン・ダイクは、ルーベンスやイタリア人画家ティツィアーノらに師事し、修行先のイタリアから帰国後はイギリスで宮廷画家となり、王族貴族の肖像画で名を成しました。

ロンドンナショナル・ギャラリーに14点のヴァン・ダイク作品が所蔵されていますが、今回の出展は『レディ・エリザベス・シンベビーとアンドーヴァー子爵夫人ドロシー 1635』。

初代サヴェッジ子爵トマスの長女と次女。エリザベスの結婚に当たって姉妹の肖像画描かれました。

ヴァン・ダイクがイギリスで大人気を博し、以後のイギリス肖像画がこぞってヴァンダイクの描き方をまねたのは、理由があります。肖像画だから似ていないとまずいけれど、「本人だとわかる範囲での最大限の美化=盛り」が極めて上手だったからです。

エリザベスとドロシーも、「美人姉妹」に描かれて満足したと思います。以後、150年にわたって肖像画の依頼の際には「ヴァンダイクのように描いてくださいね」というのが、お約束になりました。

第4章。グランドツアー。貴族の子弟が学業の仕上げとしてヨーロッパことにイタリアを中心として周遊旅行をすることが流行しました。イタリアの旅行土産として、イタリア風景絵画が盛んにイギリスに持ち帰られ、イタリア人画家を招いてロンドンで描かせることも、イギリス人画家がイタリア光景を描くこ

も流行しました。

第5章は「スペイン絵画の発見」

ムリーリョの「窓辺による少年」やゴヤの「ウェリントン公爵像」が目玉。

第6章 なんだか疲れてきて、何見たんだっけ、、、、。

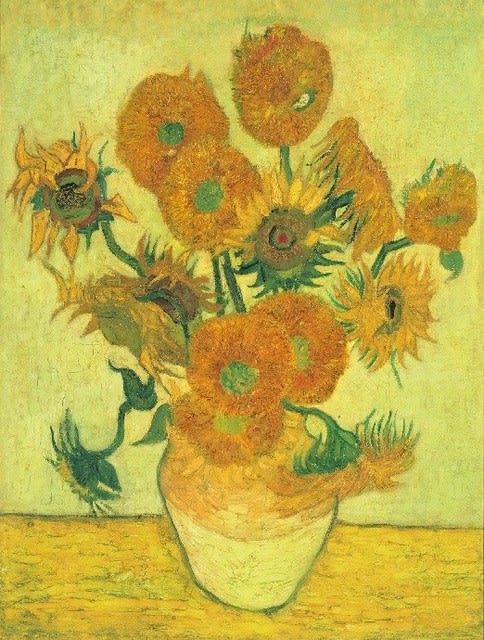

階段くだって、地階は第7章。近代絵画。目玉はなんといっても、ゴッホのひまわり。

ゴッホは、アルルにゴーギャンを迎えるにあたって、歓迎を表すためにゴーギャンの部屋に飾る向日葵を描きました。現在知られているゴッホのひまわりは7点ありますが、ゴッホの自信作=サイン入りは2点のみ。ゴーギャンの部屋にかざってあったサイン入りが、ロンドンナショナルギャラリーの「15本のひまわり」です。

ロンドンナショナルギャラリーのひまわりとそっくり同じ構図で描かれているのに、SONPO美術館のひまわりは、贋作疑惑がいまだに消えないのも、サインがないから。300億円もしたんだから本物だろうと思って見るしかない。

今回サイン入りのひまわりを見て、Sonpo美術館のとそっくりだけど、ゴッホにとって、ゴーギャンへの信頼と尊敬をあらわすためには、ナショナルギャラリー版のほうが気に入ったのだろうと思います。そして、もし、Sonpo美術館のひまわりが贋作なら、サインまでそっくりに似せて書き込んだろうと想像します。サインがないのは、「ゴッホが書いたけど、気に入らなかったほうのひとつ」ということになるのではないかと思います。たぶん。

なにせ、300億円も出して競り落として贋作であることになったら、オークション会社も鑑定した美術大家も訴訟問題になりますから、なにがなんでも本物ということに。

ちなみに、私、なんとか鑑定団で、偽物と判定されたときの持ち主の顔つきが大好き。

入り口の写真撮影コーナーで。

私だってヴァンダイクに描いてもらっていれば、絶世の美女。

<つづく>