2013/11/27

ぽかぽか春庭アート散歩>建築散歩2008~2013(6)メタボリズム黒川紀章

菊竹とともに、都市の新陳代謝=メタボリズムを追求した一人が黒川紀章です。西欧の建築に追いつけ追い越せと走ってきた日本の近代現代建築において、日本から世界へ向けて発信されて世界に浸透した建築運動の最初のひとつが、このメタボリズムの主張です。

石造りで永久保存をめざす西欧の建築物に対して、伊勢神宮や出雲大社の式年遷宮にみられるように、「壊す→作り代える・作り変える」というのが、日本のやり方でした。

都市空間を「生きて呼吸し、生まれ変わっていくもの」として捉え、社会の変化、人間の変化に応じて呼吸し、新陳代謝を行うのが現代の都市である、としたメタボリズムの考え方は、世界の建築思潮に大きな影響を与えました。建築において、日本が西欧に発信し受け入れられた最初のひとつ、と言えると思います。

黒川の設計した埼玉県立近代美術館は、私にとっては想い出深い美術館です。

青春の10年間、学生時代後半、市内の中学校国語教師として3年間、ケニアに行っていた1年を除いて、結婚出産までの10年間をさいたま市ですごしました。近代美術館ができたころは結婚出産の時期で一度も入館しないまま東京に引っ越しました。しかし、その後、市内の大学に出講するようになり、美術館は通勤の帰りに立ち寄る場所になりました。この頃は絵を見るのが目的だったので、埼玉県立近代美術館が黒川紀章の作品であることなど一度も意識したことがありませんでした。

さいたま市内の大学に出講しなくなってからは、埼玉県立近代美術館に出かける機会はごく少なくなりました。

2013年に近代美術館主催の近代建築探訪ツアーの事前レクチャーに参加した折、秋から建物が耐震改修工事のために閉館することを知り、ようやくここが黒川紀章の作品であったことに気がつきました。写真は、レクチャーが終了したあとの夕方に撮影したので、写りは悪いですが。

正面

入り口

窓から直方体が突き出ているのは、いったい何を表現したいデザインなのか、よくわかりませんが、黒川紀章はここに突き出したかったのでしょう。

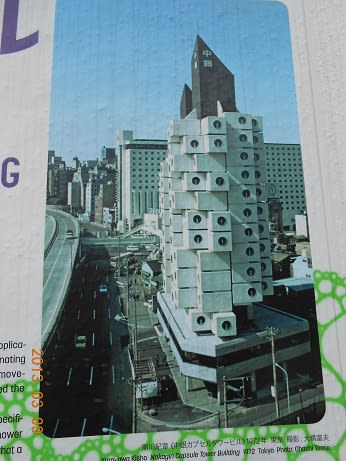

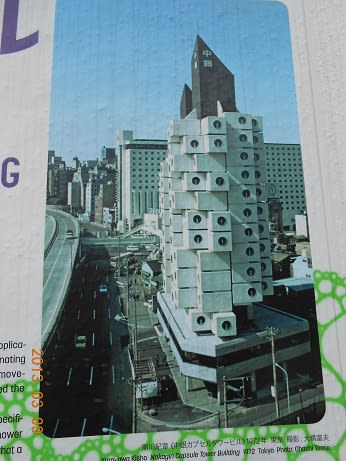

埼玉近代美術館の外には、黒川の中銀カプセルタワーのひとつが展示されていて、中を見ることもできました。

中銀カプセルタワーのひとつとその内部

中銀カプセルタワービルの写真がカプセルの横に展示されていました。

中銀カプセルタワービルは、全体を取り壊して建て替える計画が出たものの、保存派の意見も根強い。黒川自身は「全体を取り壊さなくても、使用に耐えない一部だけを取り替えれば済むためにカプセルの設計にしてあるのだから」と、自身の作品が新陳代謝されようとしたのには、反対の立場だったそうです。

一時は建て替え賛成派が半数以上になったものの、いつのまにか建て替え案は立ち消えに。

話題になって賃貸希望者が増えた結果、ありきたりのオフィスビルになるようりも、「黒川紀章設計カプセルタワー」という付加価値で高めの賃貸にしたほうがいいと考えるオーナーが増えたのか、現在のところ建て替え案は再浮上に至っていないようです。

現在の中銀カプセルひとつの賃貸は、10平米で1ヶ月6万円~6万5千円。中銀カプセルと同じ1972年に建てられた銀座のビルと比較すると。1972年築中央区銀座1-28-16杉浦ビルのレンタルオフィスは、90平米で1ヶ月27万円の賃貸料金です。10平米あたりなら約3万円ですから、カプセルタワーのほうが倍以上の割高であることがわかります。中銀カプセルという名に、付加価値がついているのだろうと思います。

建物を見るにつけ、絵や陶磁器を見るにつけ、ついつい値段の話になるのが私の鑑賞法なので、賃貸料金比較をしてしまいました。

新陳代謝(メタボリズム)なのに、代謝を拒否するのは、芸術的価値うんぬんよりも経済的要素があるのではないかと思ったので計算してみたまで。

建築の思想うんぬんやら空間処理うんぬんなどの理論で建物を論評するのは専門家がさんざんやっているだろうから、私は私の「値段で論ずるアート」をやってみました。

日展などの公募展を見るたび、入賞作とそうでない作に差はないなあと感じ、「審査の先生が、弟子筋の中から高額の指導料を師匠に収めた順に入賞させる」という毎年だされる噂がほんとうなのやら、と疑いながら見ていたのですが、今回の日展審査不正騒動の報道により、噂は本当だったことが明らかになりました。

アートの評価なんてそんなものです。今後は、日展入賞作品の脇に「審査員への指導料100万円収めた作品」とか、「毎月10万円の講師料を払って指導を受けている人の作品」という具合に値段表をつけて展示したらいいんでないかい?

建物にもさまざまな賞が付与されますが、ま、私は私の感覚で好きな絵や建物を見ていけばいいのだ、とつくづく思います。

さて、摂取した熱量=カロリーの新陳代謝がうまく運ばずに脂肪となって溜め込まれてしまうというのがメタボリックシンドローム。私の熱量の新陳代謝もさっぱりとすすまず、溜め込まれています。摂取熱量が消費熱量を上回る故に脂肪となるのだとはわかっているものの、今日も仕事帰りの電車の中で、鯖のバッテラ4貫とピーナツひと袋を食べてしまいました。

明日をもしれぬ浮草稼業、来年の契約はどうなるのか。

安定した幸福な人生をおくっている方には、非常勤やパート、派遣の不安な日々をおくる身の上を思いやる時間もないことでしょうが、せめて、駅のベンチでカップ酒飲んでいるおっさんやら、電車の中でピーナツをぼりぼり食べている太めのおばはんを見かけたおりは、「あらま、かわいそうに、新陳代謝がうまくいかず、ストレス溜め込んでいるんでしょうね」と、同情してください。

建築メタボリズムの総帥、黒川紀章でさえ、自分の作品が新陳代謝されてしまうのを嫌がったのですから、わたくしごときがストレスを脂肪に変えて溜め込むのも、むべなるかな、私のメタボリックシンドローム代謝不全をお咎めなきよう。

<つづく>

←T子さん

←T子さん

サラダ

サラダ

パスタ

パスタ