NTTドコモの通信トラブルは、スマートフォンが想定外に急速に普及したことが“落とし穴”となった。NTTドコモによると、利用者同士の通話やメールが“無料”になるアプリなどスマホ特有の機能が通信障害の要因となった。

定額サービス利用

スマートフォンは、音声通話や電子メールの通信が中心だった従来の携帯電話よりも、パソコンに近い感覚で操作できる多機能性を備えているのが特徴。

平成20年に米アップルの「iPhone(アイフォーン)」が国内で発売されて以降、普及が進んだ。その後、米グーグルの基本ソフト「アンドロイド」を搭載した機種なども発売され人気となっている。

スマートフォンの端末に組み込む応用ソフトが「アプリ」(アプリケーションソフトウェアの略)だ。多くの種類や用途があり、スケジュール管理、地図、画像編集、ニュースの閲覧なども可能になる。

今回のトラブルは、このアプリを使った無料通話などの通信量が膨大になったことで起きた。「無料通話、無料メール」をうたい文句にしたスマホ向けアプリは昨秋から急拡大している。いずれもインターネット回線を利用し、パケット定額サービスに加入すれば、ユーザー同士の音声通話などが“無料”になる。

従来携帯の10倍

ドコモなど通信会社にとっては、通話料収入が減る一方で、データ通信量が増大する恐れがあるが、KDDI(au)が22年に「禁断のアプリ」とうたう「Skype(スカイプ)」のスマホ使用を解禁。契約数約955万件(平成23年3月末現在、MM総研調べ)というスマホ普及に弾みをつけた。

ドコモによると、こうしたアプリは「制御信号」という今回の通信障害の要因となったデータを常時サーバーに送信する。

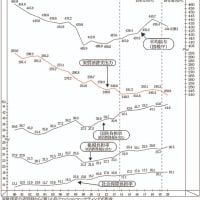

ここで使われる通信量は従来の携帯電話の約10倍。ドコモ側は「制御信号はユーザーが操作しない状態でも絶えず発信されている」ことが負荷を高めた要因としている。

だが、これらの便利な機能の普及を図ってきたのは電話会社。ドコモ側の見通しに「甘さがあった」との指摘もある。

ドコモは通信障害のあった25日未明、スマホのデータの振り分けを行う「パケット交換機」11台を、新型3台に交換。同時に接続できるスマホ台数を88万台から180万台に引き上げたが、制御信号の処理能力は、2750万アクセス(1時間あたり)から1410万に半減した。

ドコモの岩崎文夫常務は26日の会見で「想定では大丈夫だと考えていたが、バランスを欠いた整備だった」と不備を認め、「スマホの接続台数の増加に目を奪われていた」と述べた。

武蔵野学院大の木暮祐一准教授(ネットワーク社会論)は「通信会社の本来の使命は安定した通信インフラの提供だ。スマホ普及による利用者獲得や利益ばかりが優先され、インフラ整備がおざなりになっているのは問題だ」と指摘している。

定額サービス利用

スマートフォンは、音声通話や電子メールの通信が中心だった従来の携帯電話よりも、パソコンに近い感覚で操作できる多機能性を備えているのが特徴。

平成20年に米アップルの「iPhone(アイフォーン)」が国内で発売されて以降、普及が進んだ。その後、米グーグルの基本ソフト「アンドロイド」を搭載した機種なども発売され人気となっている。

スマートフォンの端末に組み込む応用ソフトが「アプリ」(アプリケーションソフトウェアの略)だ。多くの種類や用途があり、スケジュール管理、地図、画像編集、ニュースの閲覧なども可能になる。

今回のトラブルは、このアプリを使った無料通話などの通信量が膨大になったことで起きた。「無料通話、無料メール」をうたい文句にしたスマホ向けアプリは昨秋から急拡大している。いずれもインターネット回線を利用し、パケット定額サービスに加入すれば、ユーザー同士の音声通話などが“無料”になる。

従来携帯の10倍

ドコモなど通信会社にとっては、通話料収入が減る一方で、データ通信量が増大する恐れがあるが、KDDI(au)が22年に「禁断のアプリ」とうたう「Skype(スカイプ)」のスマホ使用を解禁。契約数約955万件(平成23年3月末現在、MM総研調べ)というスマホ普及に弾みをつけた。

ドコモによると、こうしたアプリは「制御信号」という今回の通信障害の要因となったデータを常時サーバーに送信する。

ここで使われる通信量は従来の携帯電話の約10倍。ドコモ側は「制御信号はユーザーが操作しない状態でも絶えず発信されている」ことが負荷を高めた要因としている。

だが、これらの便利な機能の普及を図ってきたのは電話会社。ドコモ側の見通しに「甘さがあった」との指摘もある。

ドコモは通信障害のあった25日未明、スマホのデータの振り分けを行う「パケット交換機」11台を、新型3台に交換。同時に接続できるスマホ台数を88万台から180万台に引き上げたが、制御信号の処理能力は、2750万アクセス(1時間あたり)から1410万に半減した。

ドコモの岩崎文夫常務は26日の会見で「想定では大丈夫だと考えていたが、バランスを欠いた整備だった」と不備を認め、「スマホの接続台数の増加に目を奪われていた」と述べた。

武蔵野学院大の木暮祐一准教授(ネットワーク社会論)は「通信会社の本来の使命は安定した通信インフラの提供だ。スマホ普及による利用者獲得や利益ばかりが優先され、インフラ整備がおざなりになっているのは問題だ」と指摘している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます