</button>

</button>

年々、深刻さを増す“教員不足問題”。実際の教育現場はどのような状況に陥っているのか。そして、教員不足の問題は教員と子どもたちにどのような影響を及ぼすのか。長年教員の育成に携わってきた佐久間亜紀氏が、教員となった自身の教え子たちのリアルな声から深刻な現場の状況を書き記す。※本稿は、佐久間亜紀氏『教員不足――誰が子どもを支えるのか』(岩波書店)の一部を抜粋・編集したものです。

明るく愛情深い女性教師から

送られてきた「絶望」の二文字

「今日がまだ木曜日であることに絶望しています」

ある朝、中学校教員になった教え子から、LINEアプリにこんなメッセージが入っているのを見つけ、私は思わず画面を凝視した。

奈々子先生(仮名)は30代半ばの中堅教員だ。彼女が大学1年生だった時、私の講義を履修していたのが出会いだった。その頃から、彼女はいつも、どうやって自分自身と周りの人たちを楽しくするかを考えていた。たわいない会話の中にも「今日は胃カメラを、3オエオエくらいで無事にオエました!」と笑いを乗せてくるような、元気印という言葉がぴったりくる人だった。しかも、ひとたび教育の話になると、生徒が可愛くてたまらないと思う気持ちがあふれ出て止まらない。

その奈々子先生が、「絶望」というような鋭い言葉を送ってくること自体が、事態の深刻さを物語っていた。どれほど追い込まれ、どれほど土曜が遠いのか。

このメッセージの少し前、コロナ禍でオンライン開催になってしまった授業に関する自主的な研究会でも、奈々子先生は画面越しに、いつになくお笑い抜きで、仲間にそのしんどさを語っていた。

4月から研究主任を任され、そもそも忙しい毎日だった。公立学校では必ず、学校全体の教育活動の質を向上させるために、各校で毎年テーマを決めて学校全体で教育研究に取り組む努力が行われている。奈々子先生に任された研究主任とは、授業の質を向上させる学校ごとの取り組みの統括を担う仕事だ。

教員としての通常業務に加えて、研究主任の仕事を任されて大変ななか、6月頃に、同僚で同じ理科担当のA先生が妊娠し産休に入った。ところが、代替の先生が見つからない。やむをえず、本来なら産休代替の教員がするべきA先生の授業や校務を、理科の教員で分担して行うことになり、奈々子先生の理科の担当授業数も1.5倍になった。授業の量は増え、勤務時間内に授業の準備やテストの採点等をする空き時間もなくなってしまったのである。

いくら仕事が増えても

変わらない教員の給料

すると、今度は教務主任のB先生が心を病んでしまい、出勤できなくなった。そしてB先生の替わりも見つからないと、教育委員会から連絡が来た。教務主任のような責任の重い仕事は非正規雇用の先生にはお願いできないから、正規雇用の教員で回すしかない。結局、校長から、奈々子先生が教務主任としてB先生の仕事も兼務するように言われたというのだ。

奈々子先生がこう語るオンラインの画面越しに、仲間から悲鳴があがった。

「えー!ありえないよ!」「いったい、何人分の仕事?」

教務主任というのは、授業実施に関する全般を統括する仕事である。学習指導要領で定められた授業時数がきちんと実施されているかを確認して報告するなど、いわば中学校全体の授業を回していく司令塔の役割にあたり、本来なら、授業の担当を免除されて専念するくらい大変な管理業務なのである。

奈々子先生は、本来の仕事として、自分の担当する授業と学級担任を受け持ち、さらに校務分掌(編集部注/学校運営に必要な業務を教員が分担して行うこと)として研究主任の仕事を担当していた。そこへA先生の理科の授業と、B先生の教務主任業務も担当させられるのだから、数人分の仕事を1人でやれと言われているのと同じだ。ちなみに、担当授業時数がいくら増えても、給料は増えない。

さらに信じられないことに、教育委員会からは、教員の働き方改革を促進するために学校で残業はしてはならないという連絡が来ているという。その一方で、子どもの個人情報の詰まったUSBや高校に送る推薦書のデータなどは、個人情報保護のために自宅に持ち帰ることは禁止されている。いったいどうしろというのか。

もちろん、早く帰りたいと一番思っているのは奈々子先生自身だ。家には小学生の子どもがいて、同業の夫は部活動の指導で平日も土日も帰宅が遅い。

「やるしかないけど、帯状疱疹ができちゃった」と、奈々子先生は力なく笑った。「帯状疱疹って、こんなに痛いって知らなかった。激痛だったけど、忙しくて病院に行く暇さえなくて。後遺症が残ったらどうしよう」

その後私から「調子はどう?」と送ったLINEへの返事が、絶望しているという冒頭の言葉だったのだ。

「妊娠してしまいました」

と言って泣き崩れる女教師

苦しんでいるのは奈々子先生だけではない。産育休や病休に入る方の教員も、同じようにしんどい思いをしている。

小学校教員をしている真美先生(仮名)は、念願叶ってようやく妊娠したという。数年前に結婚し、ずっと子どもが欲しいと思っていたけれど、なかなか授からずにいた真美先生は、初めての「おめでた」が本当に嬉しくて家族で抱き合って喜んだ、と私に伝えてきてくれた。

「でも、気が重いんです。産休代替の先生が見つからない時代なので、いまの校長は絶対にいい顔をしないはずなんです……」

案の定、校長室で報告すると、校長は言葉では「そうですか、おめでとう」と言いつつ、その表情にお祝いの色はまったく感じられなかったそうだ。そして「替わりの先生が見つからないかもしれないから、産休に入るのはできるだけ遅くしてほしい」と言われたという。私からは「学校は替わりの誰かが回してくれるけど、お腹の赤ちゃんにはお母さんしかいないから、仕事は二の次にして赤ちゃんのことを考えて」と伝えた。

「新しい命を身ごもるなんて、とても喜ばしいことだし、本来ならみんなで歓声をあげて、おめでとう!ってお祝いする瞬間になるはずなのに、なんだか本当にいたたまれなかった。

産育休をとる先生に何の罪もないのは、みんなよーくわかっているんです。でも、それでも、現実問題として産育休代替の先生が見つからなかったらどうなってしまうのか、学校の子どもたちはどうなるのか、不安になっちゃうのも事実なんです。そう感じてしまう自分が本当に情けないし、やるせない」と語る。

およそ8万人の子どもが

“担任がいない”状況に

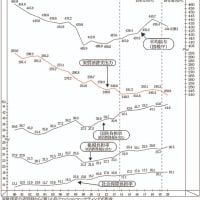

文科省は、2021年に各自治体の4月始業日と5月1日の教員不足数に関する全国調査を行った。調査対象となる学校種は、公立の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校であり、調査対象となる教員は、校長以下講師まですべての職位を含むとともに、雇用形態としても「正規教員、臨時的任用教員、非常勤講師(会計年度任用職員)、再任用教員(フルタイム・短時間)をすべて含む」とされていた。

そして、この調査報告書では「教師不足」とは「臨時的任用教員等の講師の確保ができず、実際に学校に配置されている教師の数が、各都道府県・指定都市等の教育委員会において学校に配置することとしている教師の数(配当数)を満たしておらず欠員が生じる状態」と定義されていた(文部科学省「「教師不足」に関する実態調査」2022年)。調査結果によれば、2021年度4月始業日での不足が全国で2558人だった(うち小中の不足は2086人)。

</button>

</button>

不足を埋めようと1カ月間教員を探して配置してもなお、5月1日時点で2065人が不足していたという。2558人という4月の不足数は、学校に配置されている教員定数全体に占める割合としてみると、0.31パーセントにあたると、この報告書には記されている。

さて、0.31パーセントという数字を、大きいとみればよいのか、小さいとみればよいのか。文科省の記者会見の会場では、記者たちの間に、不足が深刻なのかどうかよくわからない……といった当惑した空気が流れたという。

不足が「大きい」か「小さい」かという評価は、何かを基準にして比較する見方になる。ここでは、まず子ども目線で考えてみよう。例えば不足教員2558人の背後に、何人の子どもと保護者がいるだろうか。

1学級に約30人の児童・生徒がいると仮定すれば、全国でおよそ7万人から8万人の子どもたちが、担任の先生がいないという状況を経験させられていたことになる。その背後には、それより多くの保護者がいる。私にはこの数が決して小さいとは思えない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます