●當麻寺にて

その仏像を見たのは當麻寺にてが行われた日でした。

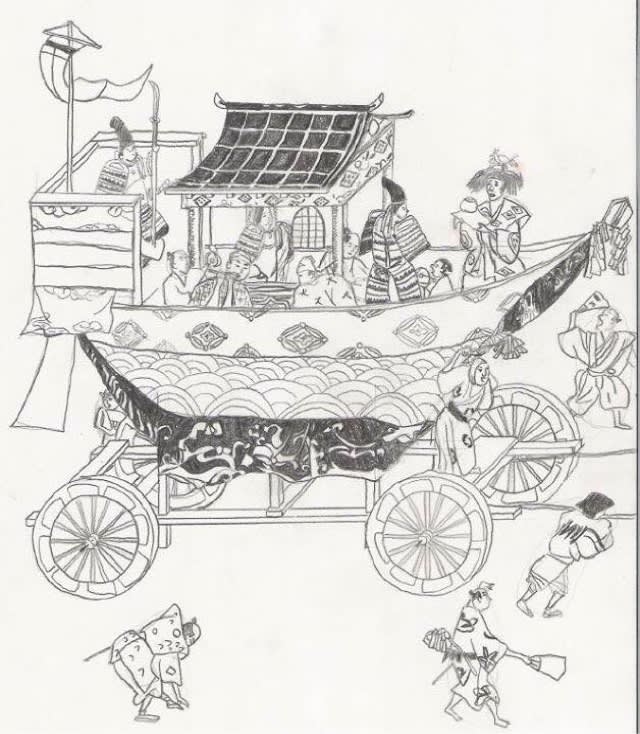

當麻寺の練り供養は、中将姫が御本尊の当麻曼荼羅を織り上げ、西国浄土に行けたという伝承に由来します。

観音菩薩たち二十五菩薩が中将姫を現世まで迎えに来て西国浄土に連れて行く様子を表しています。では観音菩薩はどこから来られるのでしょうか。

●石光寺の観音

石光寺は中将姫が曼荼羅を織るための糸を染めた所だと言われています。

そこに残るのが、この観音像です。

たしか18世紀ころの作品だったと記憶していますが、全くの見当違いもしれません。観音菩薩は補陀落と呼ばれるインド南部の山にあるといいます。インドなので日本からは船で渡る必要があり、補陀落渡海と呼ばれる帰らぬ行に臨む人もいました。

「でも、観音さんが船漕いで迎えに来てくれたら、補陀落渡海もせんですむ」

そんなことを思って作られたのかもしれません。

●もう一つの船乗り観音

さて、同様の作品はないかとネットサーフィンしたところ、出てきたのが宇治平等院内にある船乗り観音です。

こちらは座ってます。さすがに補陀落は遠いのでしょうか。

宇治平等院も、當麻寺も平安時代半ば頃から阿弥陀信仰、西国浄土信仰の聖地として知られつづけたところです。迎えにきてくれて、送ってくれるそんな観音さまのお姿を描きたくなるのも当然なのかもしれません。

その仏像を見たのは當麻寺にてが行われた日でした。

當麻寺の練り供養は、中将姫が御本尊の当麻曼荼羅を織り上げ、西国浄土に行けたという伝承に由来します。

観音菩薩たち二十五菩薩が中将姫を現世まで迎えに来て西国浄土に連れて行く様子を表しています。では観音菩薩はどこから来られるのでしょうか。

●石光寺の観音

石光寺は中将姫が曼荼羅を織るための糸を染めた所だと言われています。

そこに残るのが、この観音像です。

たしか18世紀ころの作品だったと記憶していますが、全くの見当違いもしれません。観音菩薩は補陀落と呼ばれるインド南部の山にあるといいます。インドなので日本からは船で渡る必要があり、補陀落渡海と呼ばれる帰らぬ行に臨む人もいました。

「でも、観音さんが船漕いで迎えに来てくれたら、補陀落渡海もせんですむ」

そんなことを思って作られたのかもしれません。

●もう一つの船乗り観音

さて、同様の作品はないかとネットサーフィンしたところ、出てきたのが宇治平等院内にある船乗り観音です。

こちらは座ってます。さすがに補陀落は遠いのでしょうか。

宇治平等院も、當麻寺も平安時代半ば頃から阿弥陀信仰、西国浄土信仰の聖地として知られつづけたところです。迎えにきてくれて、送ってくれるそんな観音さまのお姿を描きたくなるのも当然なのかもしれません。