2018年7月7日(土)

「七夕のお願いは皆の健康と自分の単位です」と、下宿先から三男。これで引用も三度目だが、鎌倉右大臣『金槐和歌集』掉尾の一首:

時によりすぐれば民のなげきなり八大龍王あめやめたまへ

先週は千葉学習センターで面接授業、40名余りの受講者の中に岡山からの出席者があった。彼の地では東日本大震災の年の11月に面接授業をやっている。同センターの事務長さんが「岡山は自然災害がなくて暮らしやすいが、おかげで助け合う心が育ちません」と語ったのを思い出し、「ほんとなの?」と聞いたら「まあ、そうかもしれません」と苦笑が返ってきた。教室では貴重な若い男子学生で、二日間を通して非常に熱心に授業に取り組んでいた。ゼミ生の中にも岡山在住者がいる。ぞれぞれの無事を心から祈る。

岡山・広島とともに愛媛も被害にあっている。両親の住む松山市北部は海沿いの地域に避難勧告が出たが、わが家は山裾、河野川の上流沿いで静穏の由。それでも市内に住むI先生が気遣って訪ねてくださったという。こういう時の御厚意は言葉に尽くせないほどありがたい。岡山でも、さぞや定評を覆す助け合いが人々を繋いでいることだろう。

それにしても、

気候が変わりつつある。自然災害から遠いはずの岡山で川が氾濫したのは標徴と見るべきで、国中に安全な場所などどこにもない。観測史上初の6月中の梅雨明けとその後の猛暑、東京で気味の悪いのは連日の風の強さで、窓を開けると書類がみんな飛んでしまうが、さりとて閉めると暑くてかなわない。そのこと自体は被災地の困難に比べれば記すにもあたらないが、たまに一日ならいざ知らず、この時期に4日も5日も強風が続くなど記憶にないことが怖いのだ。

日本人の生活の基本条件が根本的に変わりつつある。そういうものとして生活を組み立て直さないといけない。窮即変、変即通である。

***

こんな時に呑気なことをと叱られそうだが、うち続く天災の報を聞きながら思い浮かべることがあった。

このGWのある朝、ずいぶん久しぶりに河野塚に上ってみたのである。河野塚については以前にも触れたが、中世の河野氏のことしか書かなかったように思う(↓)。

『沖縄「返還」?/ミステリアス・トライアングル』2017-05-24 19:39:17

https://blog.goo.ne.jp/ishimarium/e/3dae9b65a932998bd27c7383519616c9

実はもっと遥かに古く、もともとそこには古墳があった。つまり強力なパワースポットなのだ。300歩ほどのその道を辿ってみる。

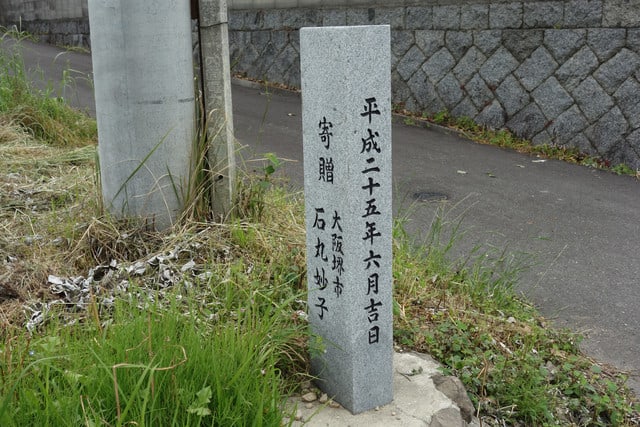

河野川沿い、わが家の東南隅に最初の標識あり。裏に標識の寄贈者である堺市在住の石丸氏、側面に土地提供者として父の名が刻されている。

門前を上って突き当りを右へ、ついで左へ。

薪炭林の雑木林を抜ければ早くも小山のいただき近く、石垣を右手に曲がれば・・・

鳥居をくぐって急な石段、登り切ったところに石垣の小舞台、

写真左手の立て札の解説を転記する。

善応寺古墳 一基

松山市指定史跡

昭和49年6月10日指定

丘陵斜面の南西に開口している両袖式の横穴式古墳である。内部は玄室と羨道に区分されている。石室内には河野神社の祠が祀られ、河野塚とも呼ばれている。

玄室の規模は奥行4.8メートル、幅2.2メートル、高さ2.8メートルで、天井には4枚の巨石が並べられている。羨道部は、安政2(1855)年4月の娑婆池(現、大正池)の修築、また後の河野神社建築の際に多数の石が取り除かれたため、現在奥行2.8メートル、幅1.2メートル、高さ1.9メートルを残すだけである。出土品は、人骨・土器・鏡・刀剣などが発見され、松山藩へ差し出したと伝えられるが残っていない。

平成13(2001)年に羨道部の補修工事を行った。

松山市

松山市教育委員会

石をむしり取られた羨道部から玄室入口を覗き、「4枚の巨石」に思いを致す。

保存状態が良いとはいえないらしい小古墳だが、これをわが家の裏山に背負うことを意識すると、何だか腹に力が湧いてくる感じがする。古墳時代から人が住みもし、霊的なよりどころにもしてきた場所には、それなりの何かがあるはずだ。たいそうなことではないが身にも心にも、魂にも「住みやすい」場所に古墳が作られ、そして残る。住みやすさの中には、当然ながら災害から守られやすいということがある。

古来、防災にはことのほか敏感な人々の末裔がわれら日本人であるはずで、いま改めてその真価が問われるとしたら、温故知新は大事な心得というものだ。

帰り道に瀬戸内の海を望む。忽那諸島に囲まれて湖のようである。河野氏は海の主だった。海岸線は今より数kmほども山に近かったはずで、海の気象もそこを行き交う船の様子も目の当たり、手に取るように一望できるのも「住みやすさ」の一面であっただろう。

昔、人はみなパワースポットを200歩の近さに感じつつ生きていたのではないだろうか。見える古墳とは違う形でも、それを現代にとりもどすことはできないものだろうか。

Ω