2024年3月28日(木)

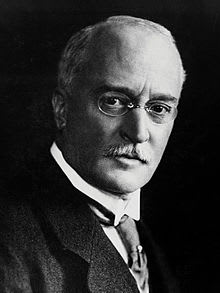

> 1941年3月28日、イギリスの女流作家バージニア・ウルフが行方不明になった。家の暖炉の上には夫宛の書き置きが残され、付近を捜索したところウーズ川岸で彼女愛用の帽子と杖だけが発見された。若い時から時折精神が不安定になる傾向があり、入水自殺と思われた。

バージニア・ウルフは1882年、文芸評論家・辞典編集者の父の下に生まれ、13歳で母親を失った。九年後には父親も死去し、兄弟、姉と共に暮らすことになる。兄のケンブリッジ大学時代の友人たちのサークル、ブルームズ・ベリー・グループに参加し、夫となるレナード・ウルフともそこで出会った。グループには経済学者のケインズ、数学のラッセルをはじめ錚々たるメンバーが揃い、当時の前衛芸術や文学に大きな影響を与えていた。

バージニアは1915年、処女作『船出』でデビューした。代表作といわれる『ダロウェイ夫人』は、実験的手法を用いて意識の流れを描き、高い評価を得た。彼女はフェミニストしても名高い。

ヴァージニア・ウルフの遺体は、失踪して約3週間後の4月18日になってようやく発見された。自殺の引き金になったのは、精神病に対する不安と第二次世界大戦のもたらす閉塞感だったと言われている。

晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店)P.93

Virginia Woolf

1882年1月25日 - 1941年3月28日

> ウルフはケンジントンの高級住宅街サウス・ケンジントンのハイドパークゲート22番地の家で、文学に造詣が深く、豊かな人脈を知己に持つ両親のもとで育った。両親はともに再婚で、一家には3つの婚姻による子供がいた。母のジュリアは最初の夫ハーバート・ダックワースとの間にジョージ、ステラ、ジェラルドの3人の子供がいた。父レズリーは、ウィリアム・サッカレーの娘、ハリエット・マリアン ("ミニー") サッカレー (1840 - 1875)と結婚して、娘のローラ・メイクピース・スティーヴンがあった。ローラは精神障害と診断されて家族とともに暮らしていたが、1879年施設に入った。レズリーとジュリアの間には、ヴァネッサ (1879)、トビー (1880)、ヴァージニア (1882)、エイドリアン (1883) の4人の子どもがいた。計8人の子供がいる再婚家族であった。

> 1885年、13歳の時に母が48歳で急死し、その2年後の異父姉ステラが死んだことによって、ウルフは神経衰弱を発病した。1904年に父が72歳で死去した。この時ウルフは深刻な虚脱状態に陥り、一時的に入院治療した。神経衰弱と繰り返す欝状態を、甥で伝記作家のクウェンティン・ベルら現代の学者はウルフとヴァネッサが異父兄ジョージとジェラルド・ダックワースから性的虐待を受けていたことに関連付けている。(ウルフはこのことについて自伝的エッセイ"A Sketch of the Past," "22 Hyde Park Gate"で回想している。)生涯を通して、ウルフは周期的な気分の変化や神経症状に悩まされた。この不安定さは彼女の社交生活には影響を与えたが、文筆活動は一生を通してほとんど中断することなく続けられた・・・

Ω