昨日のタイトルは「どういう時代を生きてきたか」でした、昨日は過去形それに対して本日は未来形です。

そう変えたのは、渡辺さんと不破さんの対談のなかで不破さんが渡辺さんにこんなことを言っているからです。

《 資本主義そのものが、資本主義者自身が問題にするくらい危機的な段階にありますから、21世紀はどういう展開になるか、楽しみですね。私より渡辺さんのほうが、21世紀のおもしろい時代をより長く観察できるはずですから。(笑い)》(187頁)

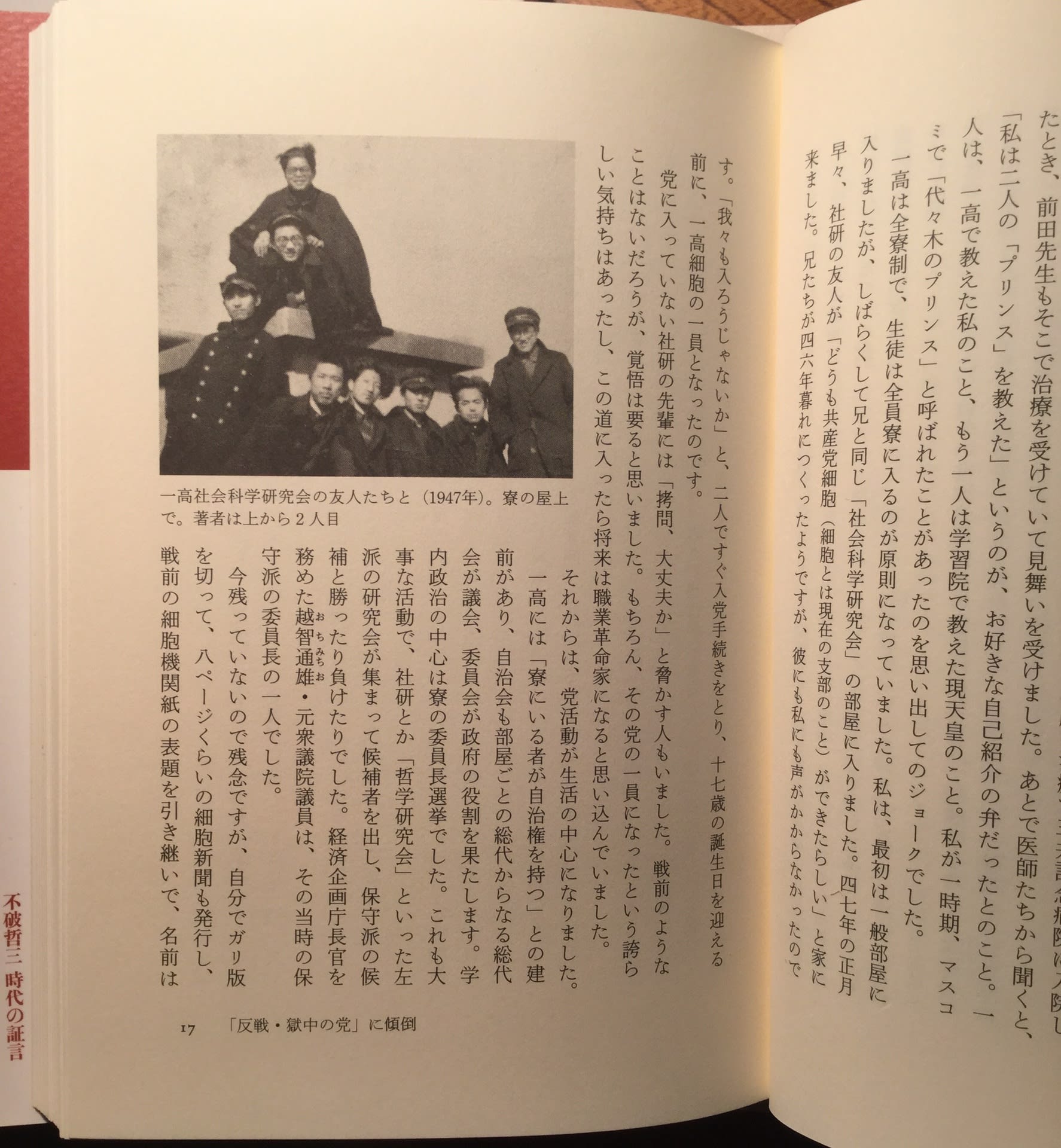

渡辺さんは1947年生まれ、不破さんが日本共産党に入党した年でした。これが入党した頃の不破さんです、十七歳の誕生日を迎える前に入ったとあります、不破さんは1930年生まれということです。

21世紀という話が出てきましたのでこれも、

20年前の日本共産党党大会です。表紙に「21世紀 政権への展望を語る」とありますようにこの大会で、

《わが党は、日本共産党と無党派との共同の発展に努力しつつ、21世紀の早い時期に、政治革新の目標で一致する政党、団体、個人との連合で、民主連合政府を実現することをめざして奮闘するものである。》

と決議しています。

世紀単位で考えると、前世紀の重要な歴史的出来事としてロシア十月社会主義革命は特筆すべきことでしょう。来年・2017年がその100周年に当たります、私の知人で来年「社会主義を問うーーロシア十月社会主義革命100周年に当たって」という趣旨の講演会を企画している人がいます。私と同年配ですので言わんとすることがよく分かります。

次は対談のなかでの渡辺さんの発言ですが、

《 大きくは資本主義の社会の時代から社会主義、共産主義へという現代史の流れをつくっていくだろう、という歴史観が、進歩的な人々の間では暗黙の「常識」となっていましたが、そうした歴史の流れに多くの疑問が出たと思います。人間解放の道、社会主義、共産主義への道は「社会主義」を名乗る国の延長線上では切り拓かれないのではないかという疑問です。

ソ連の崩壊から25年がたちいろいろな検討が重ねられてきましたが、それにたいする答えは依然として出ていないといいますか、模索中だと思います。それどころか、そもそも、現代史が資本主義から社会主義、共産主義へという流れであるということらえ方自体がおかしいという議論も増えています。そういうなかで出された本書は、現代史の大きな流れを、どういう方向で見直したらいいのかということも含め、先の問いに対する答えを提起しているように思われます。》(187頁)

この後渡辺さんは『スターリン秘史』は研究書というより問題提起の書だといい、今までの見方に対する疑問と見直しを提起したと詳細にその視角を分析しています。そのうえで本書は二つの問題を提起したと言います。

《 一つは、スターリンとソ連国家が、1930年代から90年代に至るまでの世界政治に大きな関与と影響を与えてきただけに、その見直しをおこなった本書の作業は、既存の現代史の豊富化だけでなく、20世紀から21世紀にかけての現代史の仮説に対する見直しと再検討を要請していることです。

もう一つは、スターリンがつくり上げた政治体制、スターリンがおこなった大国主義政治や運動スタイルは、たんに過去の運動や政治に対して甚大な影響をもたらしただけでなく、現代の世界政治と社会主義、共産主義運動に重要な問題を投げかけているということです。社会主義、共産主義をめざす運動がその胎内から覇権主義、大国主義の怪物を生み出したという問題をどう克服するかは、社会主義、共産主義をめざす運動に現在なお解決が迫られている課題です。》(191頁)

こうして渡辺さんは、昨日「つぶやき」ました「4つの時期8つの柱」を示してこれも昨日は引用した「現代史の構図そのものの見直し」につながっていきます。

この対談ばかりでなく『スターリン秘史』を理解するキーワードは「現代史の見直しと21世紀」にあるように思えます。対談の目次(昨日の「つぶやき」の写真)の冒頭部分に「現代史の見直しと『スターリン秘史』」とあり、最後が「現代史の見方が変わってくる」です。

過去の見方が変わる、ということは現代社会の見方が変わり運動の仕方が変わるということです。渡辺さんより10年早く不破さんより7年遅い生まれのkaeruとしては21世紀の面白さをそれなりの期間観察できるわけです。ただ見てるよりも動いた方が面白いのは恋と同じです。ただ、運動に向かうには心のままにというより勉強して自信を、ということでしょう。

来年はロシア十月社会主義革命100周年と同時に「資本論 第1巻」刊行150周年でもあります。明日は「資本論講読会」です、幸いというか私の報告日ではないのですが、該当部分は目を通しておきたいので、中途半端ですが今夜は閉めます。