12月7日

念願の星岡のミニ茶事と講習会に出席しました。ボビンの練習日をずらしての決断でした。

2カ月に1回しか開催されず、今年の目標だったお茶に一度くらいは参加したくて、炉の時期に

合わせました。

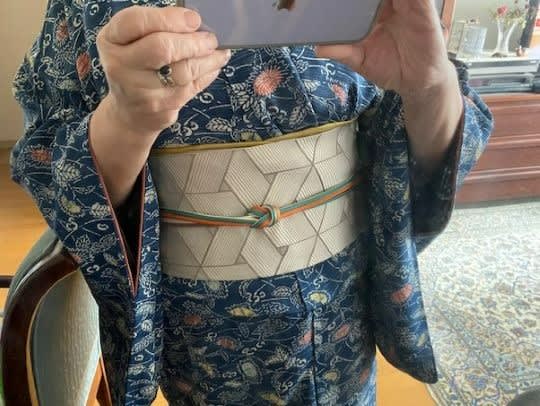

その日は曇っていて雨の天気予報だったので和服を着る気があまりしていなかったので、洋服にしました。

参加者は7名で和服の方が3名でした。講義が10時からありましたが、いつも日本料理講習会のときに

お食事をいただく和室に炉が切ってあり、お釜がかかっていました。あの湯が沸く音が好きです。

先生は星岡を主宰している井関脩智さんです。ぶ厚いノートを持っていらして、日本文化の話がつきません。

最初は「南部めくら暦」の説明から。謎解きのような令和4年の暦。文字が読めない人のために作られた

事から始まっためくら暦は今ではかえって難しく感じます。まるで謎解き問題のようです。

暦は統計学というけれど、農業や占星術、易などいろいろ関係していますよね。いろいろな暦もありますが、

あまりこだわらないのが私です。方向とか風水についても・・

次は掛け軸の十牛図について。十牛図を初めて聞いたので、帰ってから調べました。

『十牛図』とは、逃げ出した牛を探し求める牧人の様子を、段階的に描いた十枚の絵です。十枚の絵には詩が添えられています。

読み方は「じゅうぎゅうず」です。

「牛」は「ほんとうの自分」の象徴で、牛を探し求める牧人は「真の自己を究明する自分」をたとえたものです。「十牛図」とは、

俗世間の生活の中で自分を見失い、ほんとうの自分を探しに旅に出る若者の物語です。

「自分とは何か」を探し求める旅の物語絵は、禅の悟りにいたる道筋を表しています。

十牛図は禅の教科書のようなものです。

『十牛図』とは、中国・北宋時代の禅師、廓庵(かくあん)が創作した入門書です。禅の精神を学ぶための入門書として

古くから重要視され、廓庵にならっていくつかの図が描かれました。

日本においては室町時代の画僧「周文(しゅうぶん)」が描いたと伝えられる十牛図が相国寺(しょうこくじ)に伝わって

いるとのことで、掛け軸の図は第6図の「騎牛帰家」(きぎゅうきけ)で、牛に乗って家に帰る図です。

書かれている言葉は 柳緑花紅

柳は緑、花は紅 は自然のままにという意味です。

十牛図にも第8図 空白となる「人牛俱忘」(じんぎゅうぐぼう)の後に第9図 本源に還る「返本還源」(へんぽんかんげん)

という図があります。

空の世界に自然が戻りました。牧人に根本的な変革が起こり、本源にたどり着いたことを表しています。牧人(人間)の本源とは、

自然のように清浄で美しいということです。

説明のまとめは以下のようになっていました。

自分の人生はこのままでよいのだろうか、自分のしたいことがよくわからない、自分に自信がなくて周りの人と比べてばかりいる、など、

社会の中で生きているとさまざまな苦しみが生まれます。

禅では、偽りの自分をほんとうの自分だと思い込んでいることから、苦しみが生じると考えます。道元禅師は『正法眼蔵』において、

「仏道をならふといふは、自己をならふ也」と述べています。

苦しみ、つまり煩悩を滅して悟りの境地に達するには、真の自分に向き合うことが大切だと『十牛図』は教えています。悟りの境地というと

構えてしまいますが、まずは自分の心に分け入る旅に出るきっかけをつかむことが、大切かもしれません。

この掛け軸から宇宙の世界が広がっていきます。「正法眼蔵」は立教大学の哲学の加藤武先生から読むべき本ということであげられていて、

いつか読みたいと思っている本ですが、解説書を読んだりして、なかなかそのものに近づけない本です。加藤先生とは万葉集の読書会をしていた

学生時代です。ラテン語の勉強も進められたりハードル高かったです。

掛け軸一つで大きな世界につながっていきます。

日本の文化の奥深さを感じる話ばかりですが、日本の古典の最高峰としてはやはり「源氏物語」をあげられていました。

戦国の武将たちも光秀や信長も読んでいたとのことです。男性にとってもこれは常識だったのでしょうね。

私は教科書に載っていたところしか知らず、ほかの話を聞いても単なるラブ・ロマンスにしか思えず、最後には無常感が

漂うこの大作にあまり興味がなかったのですが、その世界がその後の日本文化に与えた影響力はすごいものでした。

職場のOB会を京都でやったときに先輩が原文で全部読んだと話していてすごいと思ったことがありました。

源氏物語の魅力を探る(1)日本文学の形成に深く影響を与えた日本文学の最高峰

少しだけ源氏物語に興味を持ちました。長編というのがね…大変 結構描写も素晴らしいらしい・・

お話はいろいろな方向に飛びましたが、お茶の歴史などについてもよく研究されていていろいろな人の文献をつないで

はなされていました。いろいろな知識を横につなぐ人。そういう人が必要ですね。またゴースト・ライターがいることはよくある話

ということでした。

井関さんはNHKの大河ドラマなどで茶道などについて指導されていますが、今やっている大河ドラマで徳川慶喜がお茶を立てるシーンでは

問い合わせが予想どおり来たそうです。慶喜は水戸石州流なので茶筅の扱いが独特だそうです。

他には熊川バレエのプリンシパルがお茶を習いに来ていて、もう少しでお名前をもらうところらしいという話も興味深かったです。

全体的に、特に暦など難しかったですが、奥深い文化に少し触れることができました。

講義の後で、ミニ茶事がありました。井関さんがお茶をたててくださいます。

お湯が沸き、お香が香りたち、床の間も変わっていました。同じ部屋ですが、新しい空間になりました。

懐石は

お赤飯に八丁味噌がかけてあるもの 香の物 かますの南蛮漬け 日本酒

野菜の炊き合わせ 鮭の西京漬け(菊花かぶ) はやとうりの酢の物

湯桶 香の物

主菓子は椿餅

お干菓子は栗のお菓子と、末富の「うすべに」だったかな?

お湯の音が本当に好きで、お茶を習っていたころを思い出します。

茶懐石は習っていたお料理と同じようなものが出ましたが、本当においしかったです。

そしてそれはお茶を引き立たせるものであるということがよくわかります。

初めての暖かいお赤飯に味噌汁をかけたものは体が温まりおいしかったです。

井関さんのお濃茶とてもおいしくて、久しぶりの濃茶でした。

終わった後でお道具などの説明をうかがいました。

最後に果物でもということでりんごを出してくださいました。

お茶事の方は写真を撮るのはOKでしたが、載せるのはどうかなと思い載せていません。

洋服で参加。

家に帰ってからもお薄を点てていただきました。

椿餅は売り切れていたので、麩饅頭を阿佐ヶ谷「鉢の木」で買って帰りました。

明子さんが紡いで織ったマフラーをさっそく巻いて出かけました。

やさしい風合いと色の短いマフラーは重宝しそうです。やわらかいのであまりしては

いけないような・・・大事にしないと・・・

自分で織ったマフラーはたくさんあるのですが、私が作れなかったタイプです。

初めての茶事でしたが、コロナの影響で懐石はすべて一人ずつ別々に

なっていました。

今度柿傳の茶懐石だけのマナー教室に行ってみたいと思いました。

Dec.7 2021 Asagaya

追記)

お茶事でアルバトロスさんをブログで見た方がいらしていました。お話をしていたら、もしかしてアルバトロスさんの

ところで見かけた方ですか?って。アルさんはやっぱりインパクトが強いですね。

*

* *

*