発売中の「週刊朝日」が、「号泣県議」こと野々村竜太郎前県議に関する記事を掲載しました。

この中で、コメントしています。

いつまで続く?

号泣県議を“ネットいじり”

号泣県議を“ネットいじり”

「誰が誰に投票しても同じや同じやと思って、ヴァッアアァーン……この日本……ヴアァァン……!! この日本……世の中を変えたいッ! その一心で、やっと議員になったんですぅ~ヴゥアアア!!」

顔をぐしゃぐしゃにして泣きわめき、拳を振り上げる前代未聞の会見が開かれたのは7月1日。その発端は神戸新聞が6月30日付夕刊で報じたスクープで、昨年度、兵庫県の城崎(きのさき)温泉などに200回近い日帰り出張を繰り返し、約300万円を政務活動費から支出したという内容だ。

これを受けての釈明のはずが、野々村竜太郎前県議(47)は突如感情を爆発させ、涙と大声で非論理的な持論を展開。その一部がテレビのニュース番組を通じて全国に発信された。

間髪入れず、ネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」に会見映像がアップされて瞬く間に広がり、2日間で再生回数は200万回を突破。

英タイムズ紙(電子版)は「温泉スキャンダルでフルスロットルの謝罪」との見出しで掲載、米国やロシアのテレビなども皮肉を込めて話題にした。

なぜ国内外のメディアがこぞって取り上げたのか。上智大学の碓井広義教授(メディア論)が分析する。

「理由のわからない号泣、意味不明の叫び、一見ふざけて見えるポーズ。この3点セットが特異なキャラクターとして認識され、誰もが『ホントに県議?』と疑いたくなった。不可解な言動が人々を釘付けにしたんです」

芸能界の大御所たちも即座に反応し、まず明石家さんまがラジオ番組で「俺よりオモロイ」と絶賛。ビートたけしらも情報番組などで、手でコップを隠して水を飲む姿や耳に手をあて聞き返すしぐさをまねてはネタにした。

ITジャーナリストの井上トシユキ氏は言う。

「映像のインパクトが強く、初めは『この人、おかしいよね』と軽い気持ちで共有していたら、本当に税金を不正に得ていたことがわかり、『日本の恥さらし』という厳しい怒りに変わっていった」

実際、野々村氏のブログやSNS上では「この税金泥棒が!」「今すぐ辞職しろ!」と批判が高まり、炎上している。精神科医の香山リカ氏は、

「県議という社会的な地位がありながら、振る舞いが未成熟。そのギャップが大きかったから批判しやすかった。さらに税金の不正支出は弁明の余地がなく、叩(たた)く側の『正義』が保障された。だから皆、容赦なくバッシングし始めたんです」

そして、野々村氏をおちょくるコンテンツがネット上にあふれるようになった。動画で約100万回再生されているのが、大ヒットドラマ「半沢直樹」のワンシーンに野々村氏の釈明映像が組み込まれ、主人公の半沢と悪役の常務に追い詰められているよう加工されたもの。

静止画では、野々村氏の顔写真のコラージュ作品が膨大に出現。巨匠ムンクの名画「叫び」の顔の部分が野々村氏の泣き顔に変えられたり、耳に手をあてたポーズをジブリのアニメ映画「耳をすませば」と合成されたり。

多彩すぎるバリエーションに思わず噴き出してしまう。まさに“ネット上のおもちゃ”状態。なぜこんな事態になっているのか。

コラムニストの小田嶋隆氏は、「一県議の不正支出疑惑で、集団的自衛権の問題と比較したら本当に小さな話題。本来ならローカルニュースレベルですよ」と指摘した上で言う。

「ただ、あの号泣映像は非常に衝撃的で、私自身も大笑いしてしまった。多くの人が『どんな人なのか』と知りたくなる野次馬根性を駆り立てられて、エンターテインメントとして消費されていったのではないか」

前出の碓井教授は「小悪党的」だからこそ、叩く要素があったとみる。

「政務活動費をごまかしたという実にセコイ着服で、命にかかわる深刻さがないから余計、笑って叩くムードになった。数えきれないコラージュ画像や動画は『こんな面白いものを作れる俺』『こんなものを発見した私』と、叩く側の発表の場になっている。自分のすごさを伝え、存在を認めてほしいという承認欲求の表れでもあります」

擁護派もいる。ネットを通じて野々村氏に興味を持った女子大生(22)が言う。

「私の年齢でも人前で泣いたら恥ずかしいのに、子供のように泣きじゃくっていた。建前ばかり気にする大人が多いなかで、赤裸々に自分をさらけ出す純粋さがカワイかった」

(週刊朝日 2014年8月1日号)

この12年間、ほぼ1日1冊のペースで本を読み、毎週、雑誌に

書評を書くという、修行僧のような(笑)生活を続けています。

今年の上半期(1月から6月)に「読んで書評を書いた本」の中から、

オトナの男にオススメしたいものを選んでみました。

今回は、その「パート4」。

閲覧していただき、一冊でも、気になる本が見つかれば幸いです。

2014年上半期

「オトナの男」にオススメの本

(その4)

「オトナの男」にオススメの本

(その4)

小路幸也 『スタンダップダブル!甲子園ステージ』

角川春樹事務所

痛快かつハートフルな高校野球小説の秀作『スタンダップダブル!』の続編だ。前作で地区大会を勝ち抜いた北海道・旭川の神別高校野球部が、ついに夏の甲子園に登場する。

このチームには秘密があった。センターを守る青山健一の見事な守備だ。ピッチャーで双子の康一が投げるのと同時に、ボールの落下点に向かって走り出している。なぜそんなことが出来るのか。また、選手たちには甲子園で絶対に優勝しなくてはならない事情がある。それもまた極秘だ。

かつての甲子園球児で監督の田村。チームを彼に託した山路。秘密を知る女性新聞記者の絵里。白熱する甲子園での戦いの裏で、3人は野球部の内幕を暴こうとするフリーライターの塩崎と対峙していく。

臨場感に満ちた試合と細やかな人間ドラマ。前作を上回る出色の物語展開だ。

門田隆将

『記者たちは海に向かった~津波と放射能と福島民友新聞』

角川書店

東日本大震災から3年。しかし、家族や親しい人を失った悲しみは消えるわけではない。また生き残ったことに罪悪感を覚える人も多い。本書はある地元新聞記者の死と、新聞人たちの苦闘を描いた力作ノンフィクションである。

彼の名は熊田由貴夫。24歳の福島民友新聞記者だった。地震発生直後、海岸部の取材に出て津波に襲われてしまう。しかし、その直前に地元の人の命を救っていたことが判明する。

当事者たちの実名証言で明らかになるのは、自身も地震・津波・放射能汚染の被害に遭いながら報道を続けた記者たちの執念であり、他者を助けられなかったことを悔やむ心情である。

社屋もまた大きなダメージを受けた。発行中断は回避できたが、その過程で地元紙の存在意義が問われていく。3年後だからこそ書けた貴重なドキュメントだ。

加島祥造 『アー・ユー・フリー?』 小学館

現在91歳になる著者が、信州・伊那谷に移り住んでからの25年間に行った講演のセレクト集だ。「よりよく生きるということは、自分に正直に生きることだ」といった言葉を含む100話が並ぶ。全てに共通しているのは「自由」への思い。老子をひも解きたくなる。

上野千鶴子 『映画から見える世界』 第三書館

ジェンダー研究の第一人者による初の映画評論集。対象は単館系の佳作が多い。「この女の生き方を見よ」「戦争の現実」など8つのカテゴリーが観客を誘う。『ディア・ドクター』を評価しながら、「人生にオチはない」とラストを批判することも忘れていない。

沢野ひとし 『北京食堂の夕暮れ』 本の雑誌社

「本の雑誌」の連載エッセイ3年分が1冊になった。著者が通いつめる北京。語られるお粥や麻婆豆腐も美味そうだが、頻繁に登場する中国人の知り合い、宋丹さんが魅力的だ。彼に導かれて歩く紫禁城や路地裏の風景が目に浮かぶ。独特の画風のスケッチも満載だ。

辻原 登 『寂しい丘で狩りをする』 講談社

追う者と追われる者。追う者をさらに追う者。芥川賞作家による、異色のクライム・サスペンスである。

2人の女性が登場する、ダブルヒロインとも言える物語だ。その1人、野添敦子は映画のフィルムエディター。見知らぬ男によってレイプされた過去をもつ。その犯人・押本が刑期を終えて戻ってくる。しかも、彼の頭の中にあるのは敦子への復讐だけだった。

もう1人は女性探偵の桑村みどりだ。敦子の依頼で押本を尾行する日々が続く。しかし、みどりもまた不安を抱えていた。かつての交際相手である久我の執着と暴力だ。逃げるように転居するが、久我は諦めない。

敦子とみどり。身の危険を感じるまでに追い詰められた2人は逆襲を企てる。じりじりと息詰まるような追跡劇の果てに、「人生を取り戻す」ための総力戦が開始される。

永江 朗 『おじさんの哲学』 原書房

タイトルは「おじさん」だが、本文では「叔父さん(父や母の弟)」である。「父」ほど権威主義的かつ抑圧的ではなく、「兄」より経験が豊富な分だけ大人のアドバイスが得られる。

本書に登場するのは常識にとらわれない叔父さん・内田樹。目利きとして信頼できる叔父さん・高橋源一郎。啓蒙の人である叔父さん・橋本治など20名余り。元気な団塊の世代から、いまは亡き植草甚一、山口瞳、伊丹十三、天野祐吉までがずらりと並ぶ。

時に反発しながらも彼らのどこに魅かれ、何を学び、いかにして自分の中に取り込んできたのか。平易な語り口で先達たちの思想と生き方のポイントを提示していくが、一貫しているのはその「ツラの皮の厚さ」や「図太さ」を肯定していることだ。重箱の隅をつつくネット時代だからこそ、叔父さんたちはより輝く。

柏木 博 『日記で読む文豪の部屋』 白水社

著者によれば「部屋はそこに住まう人の痕跡」である。本書では7人の文人の日記から「部屋」の意味を読解する。趣味の精神的空間として愛した漱石。過去を夢見る場所だった百。また啄木は安住の部屋を求めて彷徨した。住まいという視点からの作家論でもある。

妙木 忍 『秘宝館という文化装置』 青弓社

「おとなの遊艶地」とは言い得て妙である。かつて全国の温泉地で見かけた秘宝館は、一体何だったのか。著者は北海道大学の研究者。フィールドワークとして各地を訪ね、関係者から聞き取りを行い、「身体の観光化」の実相に迫っている。もちろん堂々の研究書だ。

大橋巨泉 『それでも僕は前を向く』 集英社新書

本書は成功者の自慢話でも、美化された回想記でもない。昨年末、2度目のガン発見に遭遇しながら、「今を生きている」先輩からのメッセージだ。運には総量があり、どこで使うかの見極めが大事。何かやりたい時は自分の金で。「やりたいこと」のうちの「できること」を一生懸命やる。

こうした「人生のスタンダード」の多くを、著者は父から学んだ。いわば血肉としての哲学が、仕事や私生活でどう生かされてきたのか。無名時代から現在までの具体的エピソードで語っている。読めば元気が出る、明るい“遺言書”だ。

伊集院 静 『愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない』

集英社

主人公の名はユウジだ。妻の死後、心に鬱屈を抱え、各地のギャンブル場を転戦する姿が作者と重なる。他者とは狎れないユウジだが、気を許せる男が3人いた。

エイジはスポーツ新聞の競輪担当記者。人を信頼すると何もかも気を許してしまう男だ。舎弟のように「ユウさん」と呼びかける人懐っこさの一方で、重たい過去を引きずっている。

三村は芸能プロダクションの社長だ。ユウジの亡くなった妻は女優(著者の先妻は夏目雅子)であり、生前に交流があった。芸能界という荒海を必死で泳ぎ切ろうとしている。

そして3人目が編集者の小暮だった。「小説は書かない」と言うユウジに、必ず書かせると食い下がる。その強引さと文学への確信は尋常ではない。いずれも愛すべき愚者たちであり、彼らとの友情と惜別を描いた自伝的長編小説だ。

文藝春秋:編 『直木賞受賞エッセイ集成』 文藝春秋

今年、150回を迎えた直木賞。受賞者は姫野カオルコ、朝井まかての両氏だった。第1回は昭和10年の川口松太郎であり、これまで膨大な数のエンタテイメント作家を輩出してきた。

本書には、過去13年間の受賞者36人による受賞直後のロングエッセイとインタビューが収録されている。一気に渦中の人となるタイミングで書かれた文章には、どこか作家たちの素顔が見え隠れしていて興味深い。「私は父を通して、この世界は物語で出来ていること、その中で、語るに足る物語はほんのひと握りであることを知った。そして脅えた」と書くのは井上荒野だ。

また重松清は「早稲田文学」との出会いを綴り、東野圭吾は刺激的なゲームとしての直木賞を語る。小学校5年生で書いた初めての小説を回想するのは道尾秀介だ。ありそうでなかった一冊である。

萱野稔人:編 『現在知Vol.2 日本とは何か』 NHK出版

日本社会は本当に「集団主義的」で「中央集権的」なのか。本書はその疑問を出発点に、政治から地理まで多角的なアプローチでこの国の実相に迫っている。専門家たちの論考はもちろん、社会学者・橋爪大三郎などを交えた座談会の話し言葉による議論も有効だ。

新津きよみ 『最後の晩餐』 角川ホラー文庫

表題作の主人公・敏子は、中学時代の恩師が開いた個展を訪れる。そのまま会食に招かれるが、参加者は恩師の同級生ばかりだ。彼らの会話を聞く敏子の中で、違和感と疑問が広がっていく。女と男と食が交差する心理ホラーが7編。文庫オリジナルの短編集だ。

高槻真樹 『戦前日本 SF映画創世記』 河出書房新社

「ゴジラ」は突然生まれたわけではない。戦前の忍術・怪談映画が特撮技術を発達させたからだ。また当時の前衛作品はSFに近く、その第一号が衣笠貞之助監督「狂った一頁」である。隠れた文献や映像を発掘し、日本映画史に新たな視点を導入した労作評論だ。

洋泉社MOOK 『カメラがとらえた昭和巨人伝』 洋泉社

昭和という時代を彩った人物たちが、映画監督・俳優、作家から財界人、軍人まで8つのカテゴリーで勢揃い。中でも力道山や植村直己が並ぶ偉人の章がユニークだ。写真は全てムック版の大きさを活かしたモノクロ。簡にして要を得た各人の評伝も大いに読ませる。

日刊ゲンダイに連載している「TV見るべきものは!!」。

今週は、NHK朝ドラ「花子とアン」について書きました。

NHK「花子とアン」

爽やかなヒロイン像を守りつつ、

不倫という通俗性を

堂々と盛り込むチャレンジ精神

以前この欄で「あまちゃん」を取り上げた時、「母娘3代のトリプルヒロインが効いている」と書いた。それに倣えば、現在のNHK朝ドラ「花子とアン」は花子(吉高由里子)と蓮子(仲間由紀恵)によるダブルヒロインのドラマだ。

放送が始まる前、「赤毛のアン」の翻訳者・村岡花子って誰?という印象だった。そんな主人公を、演技に定評のある吉高がうまく味付けし、魅力的に作り上げてきた。

だが、それ以上に驚いたのは実在の花子が歌人・柳原白蓮と親交があったことだ。白蓮の人生は波瀾万丈で、福岡の炭鉱王である夫を捨て、7歳下の社会運動家・宮崎龍介(ドラマでは宮本龍一)と駆け落ちした「白蓮事件」は大正期を代表する不倫スキャンダルだ。

ちなみに宮崎龍介は、孫文の支援で知られる宮崎滔天の長男である。そりゃ世間も騒ぐはずだ。

ドラマは現在、「白蓮事件」の真っ最中。凄艶な恋する女と化した蓮子を仲間が喜々として演じている。駆け落ちシーンでは、語り手の美輪明宏が歌う「愛の讃歌」まで流れた。またその翌朝、一夜を共にした部屋で仲間は鮮やかな赤の長襦袢姿を披露。役者も作り手もノリノリなのだ。

これまでの朝ドラの爽やかなヒロイン像を守りつつ、不倫という通俗性を堂々と盛り込むチャレンジ精神。後半戦突入で益々発揮されそうだ。

(日刊ゲンダイ 2014.07.22)

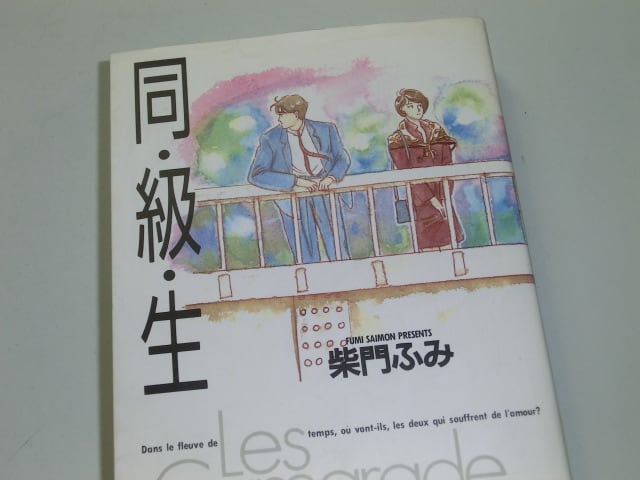

TBSの木曜ドラマ劇場『同窓生 ~人は、三度、恋をする~』を見ていて、原作を確認したくなった。

「確か、あの辺にあったはず」と書棚を探して、「ほら、あった」。

と思ったら、「同窓生」じゃなくて、「同・級・生」ではないか(笑)。

どちらも柴門ふみさんの漫画です。

せっかくなので、「同・級・生」を読み返してみる。

大学4年生のカップル、鴨居とちなみ。

就職して、2人の関係も変化していく。

うーん、わかるなあ(笑)。

在学中は「君たち、夫婦かよ!」みたいなカップルが、卒業して環境が大きく変わり、同時に、相手のことも別の見え方がしてきたりして、別れちゃうケースは多々ありますね。

ちなみに碓井ゼミは、慶大時代からずっと「ゼミ内恋愛禁止」です。

それでも、何組か結婚しましたが(笑)。

今週の「読んで書評を書いた本」は次の通りです。

桜木紫乃 『星々たち』 実業之日本社

内田 樹:編 『街場の憂国会議』 晶文社

荒俣 宏 『喰らう読書術~一番おもしろい本の読み方』

ワニブックスPLUS新書

黒井克行 『日野原新老人野球団』 幻冬舎

林晋哉・林裕之 『歯科医は今日も、やりたい放題』 三五館

中北浩爾 『自民党政治の変容』 NHK出版

* これらの書評は、

発売中の『週刊新潮』(7月24日号)

読書欄に掲載されています。

7月14日(月)、フジテレビの新ドラマ「HERO」の初回が放送された。そして、視聴率が26.5%のハイスコアだったことが話題となっている。

もちろん、かつての大ヒットドラマだ。主演はキムタクこと木村拓哉であり、やや人気に陰りと言われても、スターであることは確かだ。それにフジテレビの力の入れようも半端ではなかった。

またストーリーもうまく組み立てられており、テンポの良さと相まって面白く見ることができた。

しかし、個人的には「20%くらいかな」というのが読みだった。26.5%という予想を超える高い数字は、一体どこから生まれたのだろう。

●大学生は「HERO」を見たか?

そこでまず、大学の教室で120名の学生たち(学部、学科、学年もバラバラ)に、「この初回を見た人は?」と聞いてみた。

すると、手を挙げた者が12名いた。学生たちの視聴率は10%だったのだ。

この挙手による教室内視聴率調査、これまでも時々行ってきたが、最近は10%に達するドラマなどほとんどない。その意味では、キムタクと「HERO」恐るべし、である。

しかし、26.5%とはかなり距離がある。26.5%-10%=16.5%という単純計算は成立しないものの、20歳前後の若い衆がこの程度だとすると、どんな年代が見たというのか。

●大票田は中高年層!?

今回の26.5%という数字は、いわゆる「世帯視聴率」である。視聴率には、他に「個人視聴率」がある。年齢、性別、職業など、「どんな人が見たか」について、かなり細かいデータが収集されているのだ。

その「個人視聴率」を確認してみると、「HERO」初回を見た大学生は7%前後だった。教室での数字に結構近い。

年代別でいえば、F2層(35~49歳の女性)が圧倒的に多く、20%以上に達している。しかも、この数字は同時間帯におけるF2のPUT(個人視聴率の合計)の半分以上を占めているのだ。

また、もう一つ、大きな特徴がある。それはM3層(50歳以上の男性)の視聴者も多かったことだ。M3の個人視聴が15%前後もある。

しかも普段、M3が同時間帯で一番よく見ている、NHK「ニュースウォッチ9」をも上回る高い数字だった。

この結果から読み取れることは何か。ずばり、「フジテレビ視聴者の高齢化」である。

これまでF1層(20~34歳の女性)とM1層(20~34歳の男性)に強いことを標榜してきたフジテレビだが、実態としての視聴者の年齢は高くなっているのだ。

●フリーズドライされた主人公

あらためて、「HERO」の初回を振り返ってみる。

このドラマ、最大のポイントは「昔のままの久利生公平」だろう。ファッションから言動まで、見事なまでにその雰囲気が前シリーズと変わっていない。13年という長い時間経過など、まるで無かったかのようだ。

しかし、F2やM3の視聴者にとっては、それがよかった。13年分の人生経験を積んで成長した久利生(=キムタク)など見たくなかったのだ。っていうか(キムタク風)、中高年は変わらない久利生こそが見たかったのかもしれない。

13年間のフリーズドライから目覚めたような“変わらない主人公”は、F2とM3にとって、自分たちの“いい頃”の象徴でもある。

また、このドラマでは、主な舞台である東京地検城西支部の内部も、そこで働く検事や事務官たちのコミカルなやりとりも、さらにカメラアングルさえ、しっかり前シリーズを踏襲している。その懐かしさと安心感も大きい。

制作陣が、どこまで“中高年の視聴者”を意識していたのか、いなかったのか、それは分からない。

だが、結果的に明らかになったのは、今回の「HERO」を見ているのは主に13年前の視聴者であり、いわば年齢層が持ち上がったのではないか、ということだ。

今後も、大票田である中高年層が見続けてくれるのか。また、新たな若い層が視聴参加してくれるのか。それによって、「HERO」のみならず、フジテレビ自体の行方も変わってくる。

トム・クルーズ主演「オール・ユー・ニード・イズ・キル」を見てきました。

原作が日本人作家のライトノベルということで話題になっています。

突然、決死の任務に就くことになったウィリアム・ケイジ少佐(トム・クルーズ)は、本格的な戦闘を前にあっけなく命を落としてしまう。ところが意識を取り戻したケイジは、自分が不可解なタイムループの世界にいて、何度も戦闘と戦死を繰り返しながら……同じ戦いを生き抜かねばならないことに気づくのだった。しかし、特殊部隊の兵士であるリタ・ヴラタスキ(エミリー・ブラント)と共に敵との戦いを繰り返していく間に、ケイジの戦闘技術は次第に磨き上げられていく。やがて戦いを続けていくうちに、ふたりは少しずつ敵を倒す糸口を掴んでいくことになる。

戦場で死んでも死んでも甦り、前回の失敗を繰り返さないように前へと進む。

これでもかというくらい死と戦闘を繰り返すしつこさで、見ている側も一緒にサバイバルを学んでいく感じだ。

ゲームみたいな感覚。

「死」も軽い扱い。

まあ、そういう物語だから仕方ないけど、少し気になります。

で、面白いのは、最初はSF戦闘アクション映画だったはずが、いつの間にか恋愛映画にもなっていること(笑)。

桜坂洋さんの原作小説は読んでないので、どこがどうアレンジされているのか、分かりませんが。

時間のループも、あまり深く考えず(笑)、映画館に避暑に来たと思って見れば、楽しい1本です。

ついに、アンコーさんにお会いした。

あのアンコーさんだ。

わかる人はわかる。

ラジオ好きなら、なおわかる(笑)。

元ニッポン放送アナウンサーの斉藤安弘さん。

民放連賞ラジオ部門の審査会でのことである。

いや、アンコーさんとご一緒できるだけで、今回、審査員をやらせていただいてよかった。

しみじみ、そう思った。

アンコーさんは、1967年に始まった「オールナイトニッポン」の初代パーソナリティのお一人だ。

カメこと亀渕昭信さんもニッポン放送の社員だった(アンコーさんと同期)。

後に、ホリエモン騒動の時に、亀渕さんがニッポン放送の社長を務めていらして、驚いた(笑)。

当時の高嶋秀武さん(やはり社員でアンコーさんの1期後輩)や糸居五郎さん(30年前に亡くなった元祖ディスクジョッキー)の声も懐かしい。

地方の中学生だった私は、東京から流れてくるかすかな電波に乗ったテーマ曲「ビター・スウィート・サンバ」を、必死でチューニングしながら聴いていた。

もちろん葉書も書いた。いっぱい書いた。

そんなアンコーさんと、実に47年を経て、直接、お話することができた。

生で声を聞いたのだ。

ずっと変わらず、いい声なんだ、これが。

お会いした瞬間、たぶん私は、ただの中学生に戻っていましたね(笑)。

昨年、上柳昌彦さんの「ごごばん!」に出演する機会があり、初めてニッポン放送のマイクの前に座りました。

現在、ニッポン放送には、慶應SFC碓井ゼミの教え子・宗岡芳樹君がいる。

局の看板ディレクターの一人であり、「ナインティナインのオールナイトニッポン」の担当だ。

47年というのは、なかなかすごいものです(笑)。

映画「渇き。」を観ました。

中島哲也監督の新作です。

元刑事のロクデナシ親父・藤島(役所広司)に離婚した元妻から連絡が入った。成績優秀なうえ、容姿端麗、学園のカリスマでもある女子高生の娘・加奈子(小松菜奈)が失踪したという。自分のせいで全てを失った男が、再び"家族"を取り戻すべく、姿を消した娘の行方を追うことに。娘の交友関係をたどって行く先々で、語られる「知らない加奈子像」に戸惑う藤島。想像を超えて肥大し、踏み入れるほどに見失う娘の正体。やがて藤島の激情は、果てしない暴走をはじめる―。

中島監督作品は、「下妻物語」「嫌われ松子の一生」、そして「告白」と観てきましたが、中では「告白」がマイベストです。

で、どうしても「告白」との比較をしちゃうんですね。

というか、「告白」の時の衝撃が味わいたくて、新作を待っていたような気がします。

さて、「渇き。」。

多分、監督は、自身のやりたいことをやり、撮りたいものを撮っていると思います。

映像も編集も音楽も、全編、“中島ワールド”ですから。

でも、どこか“手つき”が乱暴すぎるというか、雑な感じというか。

登場人物の中の誰にも感情移入できなくても、それはそれで構わないのですが、終わっての後味のようなものまで、ただザラザラしているのは、ややしんどかったです。

“中島マジック”の使い方として、この作品の方向じゃないほうがいいのでは、とさえ思ってしまいました。

うーん、ちょっと残念。

ただ、小松菜奈さんは、これからいろんな作品からオファーがあるでしょう。

二階堂ふみさんは、やはり印象に残りました。「私の男」が観たくなります。

この12年間、ほぼ1日1冊のペースで本を読み、毎週、雑誌に

書評を書くという、修行僧のような(笑)生活を続けています。

今年の上半期(1月から6月)に「読んで書評を書いた本」の中から、

オトナの男にオススメしたいものを選んでみました。

今回は、その「パート3」。

閲覧していただき、一冊でも、気になる本が見つかれば幸いです。

2014年上半期

「オトナの男」にオススメの本

(その3)

「オトナの男」にオススメの本

(その3)

川瀬七緒 『桃ノ木坂互助会』 徳間書店

光太郎が会長を務める桃ノ木坂互助会は、単なる老人たちの集まりではない。愛すべき町と平穏な暮らしを妨げる悪を排除する秘密のチームだ。外から移り住んできて周囲に迷惑をかけ続ける人間を、非暴力的な手段で町から出て行くように仕向けてきた。

新たな標的は武藤という若者だ。アパートの大家とのトラブルだけでなく、愛想の良さでは隠せない不穏な雰囲気を漂わせていた。武藤を監視し、遠回しの警告を発する光太郎たちだったが、町内の老婆が危害を加えられたことで作戦の実行は一気に加速する。

しかも武藤を狙っているのは互助会だけではなかった。何者かが先行する形で武藤にプレッシャーをかけていたのだ。互助会と武藤と謎の追い込み屋。奇妙な三つ巴の戦いが展開される本書は、熟年パワーが炸裂する異色ミステリーだ。

大場健治 『銀幕の恋 田中絹代と小津安二郎』 晶文社

小津安二郎にまつわる女優といえば、原節子の名前が挙がることが多い。また田中絹代と溝口健二の関係にも只ならぬものがある。

そんな常識を覆す本書は、田中絹代と小津との“秘めたる恋”を描いたノンフィクションノベルである。とはいえ、ベースとなるのは小津作品や日記をはじめとする多くの資料だ。その実証的考察の上に2人の恋愛感情を探り当てている。

たとえば小津が最初に絹代を意識する場面。飯田蝶子に呼ばれた小津が出向くと、そこに絹代がいた。すでに松竹の幹部だ。小津の親友でもある清水宏監督との試験結婚と破綻も経ていた。不逞の目をした21歳が言う。「先生、わたしの体は汚いんでしょうね」

己を持するに誠実で厳格、少しの妥協も潔しとしない、モラリストの小津。生きることにひたすら貪欲な絹代。その恋愛は悲劇か、喜劇か。

城内康伸 『昭和二十五年 最後の戦死者』 小学館

朝鮮戦争の休戦協定が結ばれて60年。“参戦”していなかった日本に “戦死者”がいた事実が明かされる。機雷除去のために海上保安庁の秘密部隊が派遣され、死者が出たこの活動はタブーとして封印されてきた。第20回小学館ノンフィクション賞優秀賞受賞作である。

樫原辰郎 『海洋堂創世記』 白水社

フィギュア(模型)の造形企画製作・販売の海洋堂。いまや世界的ブランドとなったマニア憧れの会社だ。映画監督である著者は80年代のある時期をここで過ごした。伝説の原型師たちとの模型三昧の日々。マニアックにして愉快な創世記の秘話が初めて明かされる。

小沢昭一 『写真集 昭和の肖像<芸>』 筑摩書房

昨年12月に亡くなった著者が生前に企画していたのが本書だ。みせる芸、かたる芸、さすらう芸など、いずれも「見世物は芸能のふるさとである」の言葉を体現したものばかり。路上の飴細工からステージを終えた一条さゆりまで、至芸の人々の往時の姿が甦る。

瀬戸川宗太

「思い出のアメリカテレビ映画~『スーパーマン』から『スパイ大作戦』まで」 平凡社新書

『懐かしのテレビ黄金時代』に続く、テレビ全盛期シリーズの最新刊。1956年から69年までに放送された米国製テレビ映画のオンパレードだ。上陸一番乗りの『カウボーイGメン』。豊かな生活への憧れ『パパは何でも知っている』。西部劇好きの子供を増やした『ララミー牧場』等々。

本書の特色は、当時の海外テレビ映画と劇場用映画、そして出演していたスターたちを同時並行で分析している点にある。中でもテレビで名を揚げ、後に映画界で活躍した監督の何と多いことか。日米双方の現代文化史を解読するヒントだ。

遠藤武文 『龍の行方』 祥伝社

『天命の扉』『原罪』などで活躍してきた長野県警捜査一課・城取圭輔警部補シリーズの短編集だ。もちろん、社会心理学者で信州大学教授の四月朔日(わたぬき)香織も活躍する。

収められた5編に共通するのは、事件の背景に配された信州の伝説や伝承だ。農園経営者の長男が誘拐される表題作では、松谷みよ子の童話『龍の子太郎』の原型となった民話「泉小太郎」が登場する。離婚して家を去った母親の「リュウにならなきゃいけない」という言葉が捜査のヒントとなるのだ。

また、『被疑者は八面大王』は町の名士が殺害される事件だが、坂上田村麻呂に討伐された伝説の英雄との重ね合わせが物語に陰影を与えている。同時に、信州に限らず全国各地の町で散見できる地域問題も事件を複雑にしている要素だ。異色コンビの推理が冴える。

芦原 伸 『へるん先生の汽車旅行~小泉八雲、旅に暮らす』

集英社インターナショナル

著者は雑誌『旅と鉄道』編集長。「へるん先生」こと、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の足跡をたどったユニークな作家評伝にして紀行エッセイである。

ハーンは幕末の嘉永3(1850)年にギリシャで生まれ、明治37(1904)年に東京で没した。享年54。その間、町から町への放浪の旅人だった。ニューヨーク、シンシナティ、トロント、バンクーバー、そして日本国内の旅。

著者は鉄道を乗り継ぎ、ゆかりの町に滞在しながらハーンと向き合う。無一物の青年の野心、人間不信の傾向、偶然だった松江行き、妻・セツとの出会いなどに、それぞれ新たな視点からスポットを当てていく。

特に注目すべきは、ハーンがいわゆる「お雇い外人」ではなく、自ら押しかけて来た自由人だったことだ。19世紀という「鉄道の時代」もまた活写されている。

筒井康隆 『創作の極意と掟』 講談社

本書は「作家としての遺言である」という強烈な序言と共に始まる。並んでいるのは全31項目。たとえば「凄味」に関して、作品に死や恐怖を登場させてもそれは生まれない。人間の深層の襞の中にある不条理感などを刺激すべしと説く。小説好きは必読の一冊だ。

内田樹・小田嶋隆・平川克美 『街場の五輪論』 朝日新聞出版

2020年の東京オリンピック。国際社会における日本のステータスを押し上げ、経済的波及効果も期待大だ。一体何がいけないのか?と思っている人ほど一読すべき鼎談集である。世の同調圧力にも屈しない異端の3人が語り尽すのは、五輪の背後の今そこにある危機だ。

村上裕一 『ネトウヨ化する日本』 KADOKAWA

ネトウヨとは「ネット右翼」のこと。ネット上の“共感”を基に敵と友を峻別し、敵と認識すれば徹底攻撃する。そんな現象が日常茶飯事だが、彼らの多くは社会的には普通の人たちなのだ。ネットと政治が結びつくことの危うさとは何なのか。気鋭の論客が解明する。

中原清一郎 『カノン』 河出書房新社

著者の名前を知らない人は多いかもしれない。しかし、外岡秀俊のペンネームだと言われたら食指が動くはずだ。学生時代に『北帰行』で文藝賞を受けながら、新聞記者の道を選んだ伝説の作家。編集局長を最後に退職した著者が、37年を経て世に問う長編小説である。

舞台は近未来の東京だ。末期がんで余命1年となった58歳の男性・北斗と、記憶を失っていく病に冒された32歳の女性・歌音(かのん)。2人は人間の記憶をつかさどる脳の部位「海馬」を交換する手術を受ける。

物語は若い女性の体に入った北斗の“こころ”を軸に展開されていく。夫や4歳の息子との関係。他者の意識との相克。社会における男女差の問題。北斗にとって全てが初体験だ。自分とは何か、生きるとは何かという問いかけが続く。

小説ならではの興奮と静かな感動が味わえる秀作だ。

中村一成 『ルポ 京都朝鮮学校襲撃事件~〈ヘイトクライム〉に抗して』 岩波書店

その事件は2009年12月4日に起きた。京都朝鮮第一初等学校に、在特会(在日特権を許さない市民の会)のメンバーらが押しかけたのだ。「北朝鮮のスパイ養成機関、朝鮮学校を日本から叩き出せ!」などの怒号は1時間も続いた。怯える子どもたち。守ろうとする教員。警察は駆けつけたが、傍観するのみだった。

ヘイトスピーチやヘイトデモの原点といわれる事件の内実を明らかにしたのが本書だ。真摯な取材で浮かび上がってくるのは、襲撃者たちが差別を「エンターテインメント」として消費する驚くべき現実だ。また襲撃する側とされる側、双方の「相撃ち」を狙う警察と、ひたすら「逃げ」に終始する行政に対しても疑問を投げかけている。

ヘイトスピーチの法規制と表現の自由の「二者択一」が、いかにナンセンスであるかも伝わってくる。

佐藤卓巳 『災後のメディア空間』 中央公論新社

著者はメディア史を専門とする京大准教授。本書は「東京新聞」などに連載した論壇時評を中心にまとめたものだ。「デモによってもたらされる社会」が幸福かを問い、輿論(公的意見)ならぬ世論(全体の気分)を反映するだけのジャーナリズムを鋭く批判する。

塩澤実信 『昭和のヒット歌謡物語』 展望社

作曲家の服部良一、吉田正、遠藤実。作詞家の菊田一夫、なかにし礼、阿久悠。昭和という時代を象徴する歌謡曲の作り手たちが並ぶ。彼らはいかに生き、名曲の数々はいかに生まれたのか。著者が掘り起こしたエピソードから見えてくるのは、日本人の心情の原点だ。

秋山 駿 『「死」を前に書く、ということ 「生」の日ばかり』

講談社

日付入りのエッセイで構成された本書は、昨年秋に亡くなった著者の遺作だ。たとえば、「人が生きる。そこから『物語』が始まる」といった文章をはじめ、徹底的に自分を見つめた末の「私哲学」と呼ぶべき境地が綴られている。その思索の螺旋状の深まりに驚く。

小林史憲 『テレビに映る中国の97%は嘘である』

講談社+α新書

その独自路線が功を奏し、評価が高まっているテレビ東京。著者は現在「ガイヤの夜明け」のプロデューサーだが、2008年から昨年まで北京特派員を務めていた。本書は実体験に基づいたリアルな国情報告だ。たとえば反日デモが各地で一斉に起きる背景には政府のコントロールがある。

また海外のメディアが取材しようとすると警察の執拗な干渉を受ける。「安全のために」と言って拘束するのも当たり前。その監視は地方にまで及んでいる。画面に映らないものは伝わらない。映ったものも事実の一部に過ぎないのだ。

BSジャパン

大竹まことの金曜オトナイト

2014年7月18日(金)

夜10時54分~夜11時24分

大竹まことの金曜オトナイト

2014年7月18日(金)

夜10時54分~夜11時24分

2014年上半期冬~夏「オトナの悲哀物語」

大好評企画「YOUは何しに公園へ」SP!

走り回ったり子供と遊んだりするわけでもなく

昼間の働く時間にも関わらず公園に佇んでいる人…

彼らは公園に何をしにやってきているのか?

そこには、それぞれが抱えた深い事情がありかもしれない!

そこで、直接本人に聞いてみました!

<出演者>

レギュラー:大竹まこと、山口もえ、碓井広義(上智大学教授)

繁田美貴(テレビ東京アナウンサー)