「大竹まことの金曜オトナイト」、22日は「夏休み 文化情報スペシャル」ということで、ゲストは水道橋博士さんでした。

一度お会いしたいと思っていた一人です。

で、想像していたように、とてもクレバーな方でしたね。

番組では、博士さんに、オススメの映画を3本、紹介していただきました。

まず、「ガープの世界」。

先日亡くなった、ロビン・ウイリアムズ主演です。博士さんにとって「自分の人生観に最も影響を与えた映画」だそうです。

次は、「プライベート・ライアン」。

こちらは「戦争映画の概念を変えてくれた映画」とのこと。

最後は「ライフ・イズ・ビューティフル」。

「美しさの中に現実の残酷さを感じさせる映画」というのが理由です。

また、もえちゃんが紹介してくれたのは、シェル・イルヴァスタインの絵本「おおきな木」でした。翻訳は、村上春樹さん。

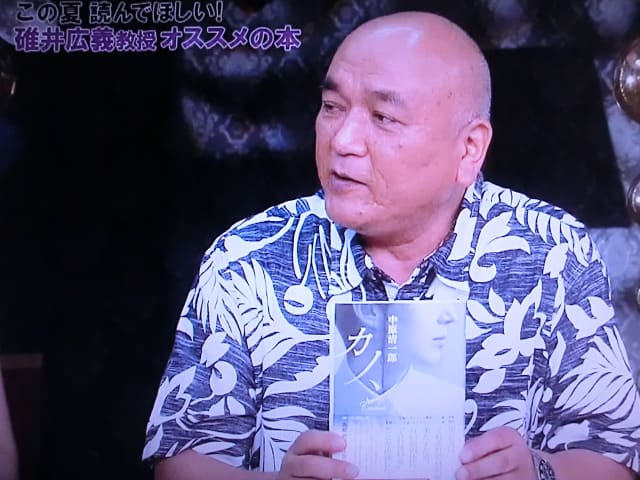

そして、私がオススメしたのは、中原清一郎さんの「カノン」です。

この本については、「週刊新潮」に書評を書いたので、一応、それを転載しておきます。

よかったら、読んでみてください。

中原清一郎 『カノン』 河出書房新社

著者の名前を知らない人は多いかもしれない。しかし、外岡秀俊のペンネームだと言われたら食指が動くはずだ。

学生時代に『北帰行』で文藝賞を受けながら、新聞記者の道を選んだ伝説の作家。編集局長を最後に退職した著者が、37年を経て世に問う長編小説である。

舞台は近未来の東京だ。末期がんで余命1年となった58歳の男性・北斗と、記憶を失っていく病に冒された32歳の女性・歌音(かのん)。2人は人間の記憶をつかさどる脳の部位「海馬」を交換する手術を受ける。

物語は若い女性の体に入った北斗の“こころ”を軸に展開されていく。夫や4歳の息子との関係。他者の意識との相克。社会における男女差の問題。北斗にとって全てが初体験だ。自分とは何か、生きるとは何かという問いかけが続く。

小説ならではの興奮と静かな感動が味わえる秀作だ。

今週の「繁田美貴アナウンサー」

この12年間、雨の日も風の日も、どこにいても、ほぼ1日1冊

のペースで本を読み、毎週、雑誌に書評を書くという、修行僧の

ような(笑)生活を続けています。

この夏、「読んで書評を書いた本」の中から、オトナの男にオス

スメしたいものを選んでみました。

閲覧していただき、一冊でも、気になる本が見つかれば幸いです。

2014年 夏

「オトナの男」にオススメの本

(その1)

「オトナの男」にオススメの本

(その1)

伊兼源太郎 『事故調』 角川書店

昨年、『見えざる網』で第33回横溝正史ミステリ大賞を受賞。デビューを果たした著者の受賞第一作である。

その事故は志村市の人工海岸で起きた。砂浜が突然陥没し、砂に埋もれた9歳の男児が死亡したのだ。世間から管理責任を問われる市だったが、非を認めようとはしない。回避不能な事故として処理に奔走する。

この件を担当するのは、刑事から市の職員へと転職してきた黒木だ。刑事時代に痛恨の失敗をしており、市長から「事故調への対応は慣れているはず」と指名された。独自の調査を進める黒木だったが、単なる事故とは言えない背後関係に突き当たる。役割か正義か。黒木に決断の時が迫る。

地方を舞台としたこの物語。事故の顛末やその後の推移、行政と警察とマスコミの関係などには、著者の新聞記者時代の経験が存分に生かされている。

大木晴子・鈴木一誌:編著 『1969 新宿西口地下広場』

新宿書館

1969年の幕開けは、1月18日から19日にかけての「東大安田講堂攻防戦」だった。前年から全国各地の大学で展開されていた学園闘争、またベトナム戦争反対運動など、社会は騒然とした空気に包まれていた。

そして2月28日の夕方、新宿駅西口の地下空間で、突然数人の若者がギターを抱えて歌い始める。後に「東京フォークゲリラ」と呼ばれる活動であり、「ベ平連」運動の一つだった。

やがて西口地下に集まる群衆の数は増え、7月には7千人を超える。警察側は広場を通路と改称し排除へと向かう。地下広場での運動としてのフォークゲリラは約5ヶ月で終焉を迎えた。

編者の大木は当時広場で歌っていた中心的メンバー。本書はその証言を軸に、複数の回想や論考で構成されている。付録のDVD、ドキュメンタリー映画『69春~秋 地下広場』も貴重だ。

本の雑誌編集部:編 『本屋の雑誌』 本の雑誌社

本好きにとって書店はオアシスであり、狩猟場であり、縁日であり、またシェルターでもある。要するになくてはならない存在なのだ。その書店と約40年、併走を続けてきたのが『本の雑誌』だ。本書はその集大成。書店の過去・現在・未来がここにある。

日高勝之 『昭和ノスタルジアとは何か』 世界思想社

映画、テレビ、雑誌などにあふれる「昭和懐古」が意味するものとは何なのか。『ALWAYS 三丁目の夕日』から『プロジェクトX』までを解読しながら、ノスタルジアの背後に潜む虚構性を明らかにしていく。気鋭のメディア学者による、新たな戦後文化論の試みだ。

桜木紫乃 『星々たち』 実業之日本社

一人の女をめぐる彷徨の物語だ。ヒロインの名は千春という。特に美しくも賢くもない。だが、どこか気になる不思議な女だ。

北海道のある町。スナック勤めの咲子は、久しぶりで娘と会うことになった。実母に預けたまま中学生になった千春だ。再会を果たした咲子は、以前から好意を寄せていた常連客の男の誘いを受け入れる。(「ひとりワルツ」)

医大に通っている自慢の息子が帰省した。母親の育子は嬉しい。だが、隣家の娘との親しげな様子が気に入らない。高校生の千春だった。(「渚のひと」)

巴五郎は地方の文化人だ。主宰する詩の教室に場違いな女が入会する。つい世話を焼いてしまうその女こそ、30代になった千春である。(「逃げてきました」)

全9編の連短編作集というより、精緻に組み立てられた長編小説の味わいだ。

佐々涼子 『紙つなげ!~彼らが本の紙を造っている』

早川書房

『エンジェルフライト・国際霊柩送還士』で開高健ノンフィクション賞を受賞した著者。受賞第一作は、日本製紙石巻工場の被災と復興のドキュメントだ。

2011年3月11日、東日本大震災と津波はこの日本一の規模を誇る製紙工場を襲った。単行本用から雑誌用まで、年間100万㌧もの印刷紙を生み出していた工場は、瓦礫と泥で埋め尽くされた。このままでは日本の出版事業が停滞してしまう。社員たちは自らも被災者でありながら、工場の復活へと邁進する。

著者の取材は前作同様、実に丁寧だ。その日、彼らはどこでどんな形で震災に遭遇したのか。工場の機能をどのように甦らせ、その過程で何を思っていたのか。一工場だけでなく、被災地の生の記録としても読める。

わずか半年で生産を再開した石巻の紙は、もちろんこの本にも使用されている。

辻原 登 『東大で文学を学ぶ』 朝日新聞出版

著者は「小説は果実だ。芯が空想や幻想で、それが膨らんで現実をつくる」が持論の芥川賞作家。『古事記』から谷崎潤一郎までが解読されるが、ドストエフスキーも登場する点がユニークだ。「作家は常にラストから考える」といった指摘も示唆に富んでいる。

内田 樹 『街場の共同体論』 潮出版社

月刊誌『潮』に寄稿したエッセイとインタビューで構成されている。家族とこの国を閉塞させている「母親の支配」。ヴァーチャルが実でリアルが虚となった社会。「自分探し」という自滅的イデオロギー。「おとなのいない国」日本。論旨はいずれも明快だ。

荒俣 宏 『喰らう読書術~一番おもしろい本の読み方』

ワニブックスPLUS新書

“歩く百科全書”が開陳する読書の極意だ。本はまるごと食べる。自腹で買う。目から鱗が落ちる快感を味わう。クズや毒にも思いがけない価値があると著者は言う。また読書は脳を極限まで活用できるエクササイズであり、現実界の制約や壁を飛び越える力を与えてくれるものだと。

さらに著者は、全集や叢書など「教養主義的読書」を提唱する。自分の中に価値体系を築くためだ。論じるなら、まず起源にまでさかのぼること。全集と百科事典には「体系」の本質がある。読書に必須の「概観力」はそこから生まれる。

トンボは先生と私の母校の校章(実家の庭で)

かつて、帰省した際の大きな楽しみは、故郷の町で、恩師である

浜光雄(児童文学者・はまみつを)先生にお会いすることでした。

夏と冬の年2回、半年間の報告という名目で、何時間も、互いに思いっきり語り合うこと。

40年も続いた年中行事でした。

浜先生が亡くなってからは、それは出来なくなりましたが、仏壇の先生が聞いてくださっていると思いながら、奥様と、この半年の話をしています。

それだけでも十分、自分なりの整理というか、次の半年へのエネルギー・チャージになるのです。

こういう「場」を持っていることは、本当に有り難い。

永遠の恩師、師匠を持っていることの幸せを感じます。

また明日から、自分は何をすべきなのか、今回も少し見えたような気がしました。

師に感謝しつつ、帰京です。

合掌。

日刊ゲンダイに連載している「TV見るべきものは!!」。

今週は、NHKスペシャル「少女たちの戦争~197枚の学級絵日誌~」について書きました。

NHKスペシャル

「少女たちの戦争~197枚の学級絵日誌~」

銃後の日常に目を向けた画期的な1本

「少女たちの戦争~197枚の学級絵日誌~」

銃後の日常に目を向けた画期的な1本

毎年8月半ばになると、「NHKスペシャル」の戦争特集が放送される。今年は14日の「少女たちの戦争~197枚の学級絵日誌~」だった。

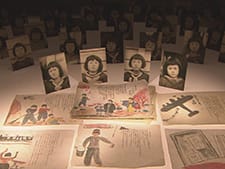

滋賀県大津市に、昭和19年から翌年にかけて小学5年生の少女たちが書いた絵日誌が残っている。

そこには、ありふれた地方の町の戦時下の日常が記録されている。学校の畑で野菜を作り、花を育てる。神社のお祭りや調理実習を楽しむ。空襲も殺戮もない生活だ。

しかし戦争の影は徐々に少女たちを覆っていく。出征する大人。援農としての田植え。空襲警報が鳴り響くようになると、絵日誌にも軍国主義的な言葉が増えていく。

やがて「にくらしきB29 今に見ていろこの戦(いくさ)」の文字と共に、真っ黒に機体を塗りつぶしたB29が描かれる。

当時、少女たちは何を見つめ、何を思っていたのか。現在80歳を超える彼女たちが、日誌と共にあの時代を回想していく。

番組全体は静かで淡々としており、ひたすら絵日誌と少女たちが語る言葉に集中していた。だからこそ子供たちの内面、その心をも侵食していく戦争の怖さや残酷さを実感することができた。

この10年、Nスペの戦争特集のテーマは戦争指導者の実態や戦場にいた兵士の証言などが中心だった。今回、銃後の子供たちの日常に目を向けたことで、いわば画期的な1本となっている。

(日刊ゲンダイ 2014.08.19)

猛暑が続いているが、今クールの連続ドラマのヒロインたちも、かなりヒートアップしている。それぞれの“冒険”に挑む女優陣を軸に、「オトナの男」にオススメの夏ドラマを選んでみた。

夫婦そろって見るのは危険

「昼顔~平日午後3時の恋人たち~」(フジテレビ)

「男性からキレイだと思われる女と、そうじゃない女の人生って、ぜんぜん違うと思います」だなんて、いいのか、そんな本当のコトを言って。「昼顔~平日午後3時の恋人たち~」(フジテレビ)のヒロインの一人、吉瀬美智子のセリフである。

「上戸彩が浮気妻?白戸家の娘にしか見えないんだけど」と思っていたら、ちゃんと“オトナの女”担当の吉瀬がいた。ドラマの役柄と同じ39歳の吉瀬美智子、今後を占う勝負の1本となっている。

女性雑誌編集長を夫にもつ美人妻、良き母親、瀟洒な一戸建てに住むセレブ主婦でありながら、一方ではバリバリの「平日昼顔妻」だ。この吉瀬が、偶然知り合った普通のパート主婦・上戸を禁断の世界へと誘い込む。

吉瀬の相手は才能があってアクの強い独身の画家(北村一輝)。上戸のそれは生真面目な既婚者の生物教師(斉藤工)だ。

だが、いずれもすんなりと不倫やダブル不倫に走るわけではない。特に上戸は自分の気持ちを疑ったり、押さえたりしながらの一進一退が続く。いや、そのプロセスそのものがドラマの見所なのだ。

前述のようなドキリとさせるセリフをはじめ、妻や夫がもつ“別の顔”の描写など、井上由美子の脚本が冴えている。夫たちは外で仕事だけしているわけではなく、家にいるはずの妻たちもじっとしているわけではない。そんな妻や夫の生態はもちろん、べッドシーンもしっかり登場する。

このドラマを夫婦そろって見るのは、互いのハラを探り合う事態を招くから止めたほうがいい。見るなら、別々に、一人で。

その意味ではリアルタイム視聴率もさることながら、最近話題の「タイムシフト視聴率(録画再生率)」が高そうな1本と言えそうだ。

“美少女”武井咲の笑顔封印作戦

「ゼロの真実~監察医・松本真央~」(テレビ朝日)

20歳の女性を少女とは呼ばないかもしれない。しかし武井咲は20歳になっても「美少女」という印象が強い。

「20歳の美少女」が監察医って、そりゃ無理筋ではないのか。「ゼロの真実~監察医・松本真央~」(テレビ朝日)の設定には懸念を抱いていたが、意外や今クールのドラマの中の隠れた佳作となっている。

まず警察ミステリーとしての骨格がしっかりしていることだ。たとえば、ミイラ化した遺体をめぐって、犯人である歯科医の夫を追い詰める過程に見応えがあった。

見る側にも「こいつが怪しい」と思わせておいて、犯行の決め手となる部分を知らせずに引っ張るのだ。最後は武井の観察眼が「思わぬ事実」を見つけ出した。

次の特徴として、主演は確かに武井だが、本人の出番の時間を割と短くしている。これはキムタクの「HERO」でも功を奏しているスタイルだ。

このドラマでは先輩監察医・真矢みき、捜査一課の刑事・佐々木蔵之介、部長監察医・生瀬勝久といった面々の快演や怪演による群像劇を、一種のバラエティ感覚で楽しめる。

そして最後に“美少女”武井咲の笑顔封印という逆手の演出だ。

彼女の「喜怒哀楽を持たない(出さない)」性格はどこから来たのか。その鍵を握る謎の死刑囚・橋爪功の置き方も上手い。武井に笑顔が戻るのは恐らく最終回だろうが、その決着を見とどけてみようと思う。

金曜深夜には壇蜜がよく似合う

「アラサーちゃん無修正」(テレビ東京)

富士には月見草が、そして金曜深夜には壇蜜がよく似合う。オトナのためのバラエティドラマ「アラサーちゃん無修正」(テレビ東京)だ。

原作は峰なゆかが「週刊SPA!」に連載中の漫画。アラサー世代の日常を、セックスを軸にリアルに描いていて面白い。これに目をつけるあたり、さすが「極嬢ヂカラ」の工藤里紗プロデューサー(演出も兼務)である。

このドラマでは、たとえば元カレにして現セフレの男との情事の最中、「バック大好き。だって表情で演技する無駄なカロリー消費がないし」てな具合に、アラサーちゃん(壇蜜)の思っていることが本人の声で流れる。

それは合コンという喧騒のゲームに参加している時なども同様で、アラサー女子の赤裸々な本音が開陳されるのだ。

また毎回、壇蜜や元AV女優のみひろが繰り広げるベッドシーンもお約束だ。

深夜ドラマでエロといえば、「特命係長 只野仁」(テレビ朝日)の独壇場だったが、好敵手の出現と言えるだろう。男女の結合部分の手前に人形などを置く、プチ昭和な手法の映像処理も微笑ましい。

以前、放送倫理・番組向上機構(BPO)から「性表現が過激」と指摘を受けたのはフジテレビ系の昼ドラ「幸せの時間」だった。

あの時は「昼間の番組にもかかわらず」とか、「子供への影響」が問題視されたが、こちらは金曜深夜0時52分。オトナの時間である。

久しぶりで、渋谷へ。

お目当ては、東急東横店で開催中の「渋谷大古本市」。

もう23年も続いている催しだ。

会場に入ると、いるいる。

文字通り会場を埋めるかのようなたくさんの入場者が、じわじわと動いている。

棚や平台の本を目で追いながらなので、移動はじわじわになる。

買う、買わないよりも、「何かあるかも」の宝探し感覚が楽しいのだ。

当たり前だが、ひとたび気になる本を見つけたら、「どうしようかな」とか、「また後で」とか、「もう一周してから」などと思わず、とりあえず即、カゴに入れること。

そうやって、ほいほい放り込んだものを、後からじっくし精査する。

今度は、買うか、買わないか、の大事な判断だ。

古本というのは、自分以外の全員にとって無価値でも、自分には「これだよね」と思えるなら、かつ可能(妥当)な値段の範囲なら、買っちゃうに限る。

そんなふうにして約1時間が、あっという間に過ぎました。

本日、発見した“お宝”は・・・・

三島由紀夫 「宴のあと」 新潮社、1960

三島由紀夫 「私の遍歴時代」 講談社、1961

林房雄・三島由紀夫 「対話・日本人論」 番町書房、1966

梶山季之 「ミスターエロチスト」 光文社、1977

戸川昌子 「蒼ざめた肌」 文藝春秋、1965

林達夫・久野収 「思想のドラマトウルギー」 平凡社、1974

笠 智衆 「俳優になろうか~私の履歴書」 日本経済新聞社、1987

永江 朗 「菊地君の本屋~ヴィレッジヴァンガード物語」

アルメディア、1994

ちなみに、いずれも1000円以下(笑)。

500円を下回るものもあります。

じゅうぶん満足の成果で、気持ちよく帰途につきました。

「渋谷大古本市」は19日(火)まで、です。

14日夜に放送された、NHKスペシャル「少女たちの戦争 ~197枚の学級絵日誌~」を見た。

滋賀県大津市に、太平洋戦争末期の1年間小学5年生の少女たちが書き続けた絵日誌が残っている。この絵日誌が今、銃後の戦争を知る貴重な資料として、海外の大学の研究者から注目を集めている。日誌が描かれ始めたのは昭和19年4月。「感じたことをそのまま書きなさい」と若い女性教師の指導の下、日々の学校生活や友人関係、家族のことが瑞々しく綴られた。

ところが秋を過ぎると、少女たちは感じたことを書けなくなっていく。町に次々と届く戦死者の報せ、出没する米軍機。他人の前では感情を押し殺し矛盾した行動を繰り返す大人たちの不可解な姿。ヒタヒタと迫ってくる戦争の影は、農村の小学校の1学級も覆っていく。

今80歳を超える元少女たちは、日誌を書き始めて70年となる今年、改めて当時の自分たちの心の変化や大人たちの不可解な行動、そして教師が何故日誌を書かせたのか、関係者を辿って振り返ろうとしている。「自分たちの体験した戦争とは何だったのか」。彼女たちの戦争を見つめ直す軌跡に同行しながら、当時多くの地域が経験した戦争の実感・心の移ろいを見つめる。

毎年、この時期になると、NHKスペシャルで戦争番組が放送される。

そこでテーマとされるのは、たとえば戦争指導者たちの判断や決断だったり、線上にいた兵士たちの証言だったりすることが多い。

もちろん、それはそれで意義のある番組だ。

しかし、今回のNスペは違った。

テーマとなっていたのは、戦時下の、子どもたちである。

銃後の庶民、それも子供たちの日常が、こうしてNスペの戦争番組で扱われたことは、記憶をたどっても、この10年は無かった。

画期的なことだ。

当時、小学校5年生の少女たちが描いていた絵日誌。

現在80歳を超える彼女たちが、日誌と共にあの時代を回想していく。

番組全体は、淡々と、静かに進められる。

だが、それだからこそ、子どもたちの内面、その“心”を侵食していく戦争の怖さや残酷さを実感することができた。

番組は、ひたすら、愚直に、絵日誌と少女たちが語る言葉に集中していた。

それが最も良かった点だ。

何より、大上段に戦争を扱っていない。

有名な出来事も、よく知られた人物も出てこない。

声高に何かを主張するするわけではない。

しかし、これを見た人は、戦争に対する静かな怒りと、戦争へと傾斜していく時代や社会や国家に対する不安や憤りを覚えるはずだ。

また番組の行間から、さまざまなことを感じ、自らも考えるだろう。

そのための余白を残す演出が見事だった。

そして、この番組を見た、戦争を経験している世代の人たちが、自分の子供や孫たちに、自らの体験を話して聞かせてくれたら、と思う。

再放送は、8月26日(火)午前2時15分~3時04分(25日深夜)です。

BSジャパン「大竹まことの金曜オトナイト」の収録。

ゲストはコロッケさんでした。

長いことテレビで見てきたその芸を、目の前で見るという貴重な体験。

「ものまね」といっても、コロッケさんの場合はかなり独自です。

真似る対象を一度丸ごと呑み込んだ上で、さらに対象から逸脱していく、とでも言えばいいでしょうか。

「似せる」ことが狙いではなく、デフォルメすることをテコに、対象の本質に迫るプロセスそのものを見せている、というか。

まあ、とにかく一瞬の憑依、もしくはメタモルフォーゼ(変身)に感心しつつ、大いに笑わせていただきました。

そうそう、体ががっちりしていることも、お会いしての驚きですね。

バラエティー番組での腕相撲など、ほとんど負けなしだそうです。

力士になった息子さん(佐渡ケ嶽部屋の琴滝川)のことも嬉しそうに語っていらっしゃいました。

父と子、どちらも実力勝負の世界です。