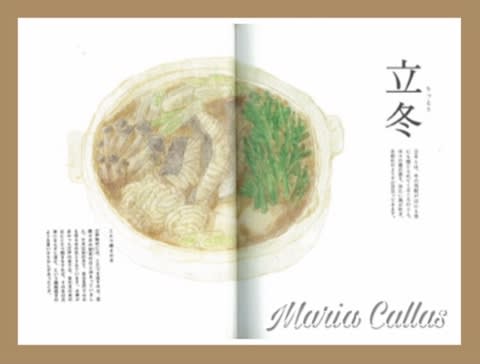

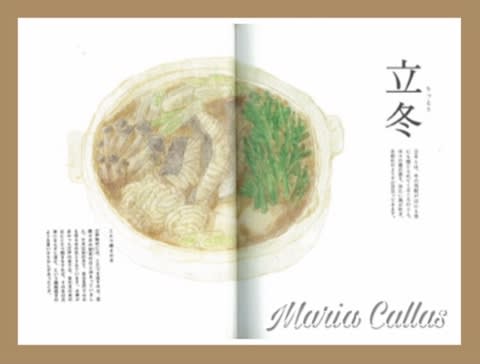

今日は立冬。冷たい風が吹き、あちこちに冬の気配を感じる時期です🌬

初候である11/7~11/11は「山茶始めて開く(さざんかはじめてひらく)」。

家々の垣根に山茶花が花開き始めるころです。実家の垣根も白い山茶花が咲き、「あぁ、冬がやってきたなぁ」と感じています😊

さざんかさざんか咲いた道 たき火だたき火だ 落ち葉たき

童謡にもありますが、この時期は枯れ葉🍂が道に積もるほどに落ちていますので、落ち葉を集めて焚き火🔥をすることもありますね。実家でも庭に積もった落ち葉🍂を集めて、アルミホイルで包んださつまいも🍠を焼いて焼き芋を作ったり💕

集合住宅が増え、家と家の間隔が狭くなった現代ではなかなか難しい落ち葉焚きですが、実家のあるプチ田舎ではまだまだ出来るので、子供たちにもそういう体験をたくさんさせてあげたいなぁと思います✨

次候である11/12~11/16は「地始めて凍る(ちはじめてこおる)」。

朝の地面には霜が降り、水面も凍って本格的な冬を迎えます。5月に茶摘みをすることで有名なお茶ですが、その樹に花が咲くのはご存知でしたか❓

実はお茶はツバキ科の植物で、ツバキなどと同じく11月ごろに花を咲かせます。直径3~5cmほどのその花はツバキにそっくりで、茶畑全体にそんな花が咲いたらさぞ綺麗だろうとは思うのですが、花が咲けば実も成りますよね💦

そうなると、お茶の樹は花を咲かせて実を結ぶためにかなりの力を使わなくてはなりません。その力を使ってしまうと美味しい葉をつけるための栄養が奪われてしまいますので、茶畑では花がまだ芽🌱のうちに摘み取ってしまいます😳

そのため、茶の花をあまり目にする機会がないのだろうと思います。お茶の花は天ぷらなどにして食べることもできるとか。お花の天ぷらなんて素敵ですね❤️

この時期は各地の神社⛩で七五三のお参りが行われますね。七五三についてはまた別の記事で詳しく書こうと思っています😊

末候である11/17~11/21は「金盞香し(きんせんこうばし)」。

金盞=金の冠という意味で水仙の別名です。水仙の真ん中にある黄色い副花冠が金色の冠に見えるからだとか。椿に並んで冬の花の代表である水仙ですが、開花時期は長く、遅いものだと3月頃にも咲いています❤️

この時期には出雲大社⛩のお祭りがあります。11月は旧暦でいえば10月。10月は別名神無月とも呼んで、国中の神様が出雲大社に集まって一年のことを話し合うため出雲以外には神様がいなくなってしまうとか😳

逆に出雲では神在月となり、神迎え・神在祭・神送りなどの行事が執り行われ、忙しい日々になるようです😊