今日は朝から娘の相手をしながらお化粧とヘアセットをして、夫が起きてからは

夫に娘の相手をお願いして着付けをし、朝一番でお茶のお稽古へ行きました

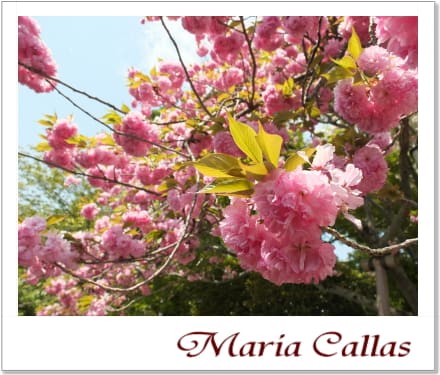

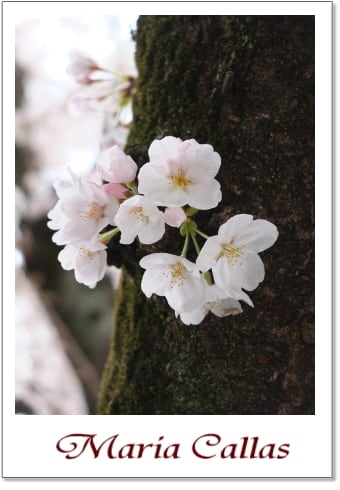

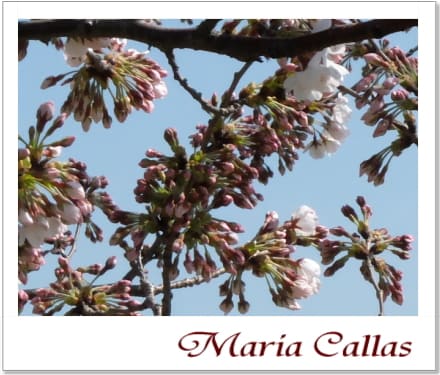

東京では桜が開花したとのことで、それに合わせてこちらの着物を選びました。

桜が咲いてから桜柄の着物を着るのは野暮、先取りで着るものだと言われるのは

重々承知していますが、それでも私はこの時期に着るのを好みます

さすがに満開になってから着るのは最近は少しためらいますが、まだ咲き始めと

いうことなので、今日くらいならまだ大丈夫かと

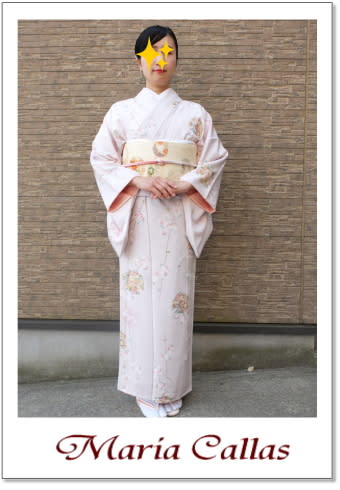

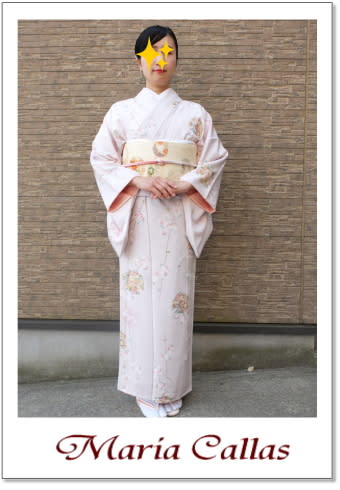

こちらの着物は定期的に着物を着始めるようになった初期の頃に買ったものだと

思いますが、出来る限り毎年着るようにしています。お稽古用に買ったのでそれ

ほど高価な着物ではありませんが、以前祇園の舞妓さんが着ていらっしゃるのを

拝見したことがあります

柄は可愛らしいのですが地色が落ち着いているので、もうしばらくは着られるの

かな

と思っていますが、さすがに40代になったら娘に譲るつもりです。

着物は灰色がかった淡い桜色地に、柔らかな色彩の枝垂れ桜が描かれて、所々に

束ね熨斗や鼓や鴛鴦を描いた花の丸が飛んでいる、金彩使いの可愛らしい小紋

帯は大和鈴柄の地模様のある淡い卵色地に、可愛らしい色使いの大きな大和鈴が

織り出されている、私の大好きな西陣の老舗「藤原織物」製の唐織の名古屋帯。

帯揚げは菱形の地模様のある白い綸子地にピンクで葵柄が絞り出された輪出し。

帯締めはピンク~白のグラデーションになった組紐。

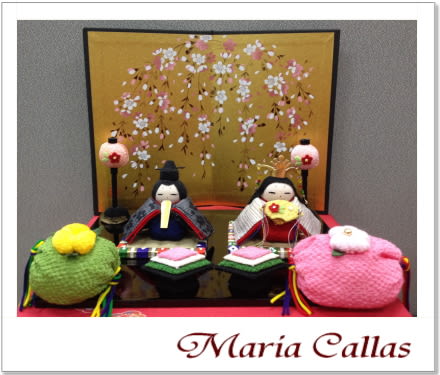

今日のお稽古は八千代棚を使った薄茶のお稽古でした。八千代棚は箱型になって

いて、中にはめ込まれている桐の薄板を外して、芝点てをすることもできます。

お菓子はこの時期に合わせて、小ぶりの「桜上用まんじゅう」で「伊勢屋」製。

茶花は白と赤の絞りが美しい「光源氏」椿とレンギョウが活けられていました。

お軸には珍しく能の題目を絵に描いた短冊が掛けられていました。今回の題目は

「草紙洗小町」。歌合せで大伴黒主の計略により古歌の盗作を疑われた小町が、

無実を証明するためにその古歌が書かれたという草紙を水で洗う場面です

お茶の世界では能や歌舞伎などの知識も必要なので、歌舞伎はまだしも、能には

全くと言って良いほど触れたことがないため、これから勉強が必要な分野です

帰りがけにお花屋さんに寄って、テーブルに飾るお花を買ってきました

冬ですとアレンジメントを作ってもらっても長く持つので良いのですが、最近の

暖かさで10日以上持たせるのは難しいので、これからしばらくは小さいブーケを

毎週末買って新しいものに取り替えるようにするつもりです

今日のテーマはピンク。桜が咲き始めた時期なので、やはりこの時期には可愛い

ピンクのものを身の回りに置きたくなりますよね

今日のお花は、濃いめのピンクの薔薇をメインに、赤い縁のピンクベージュ系の

カーネーション、鮮やかなピンクのチューリップ、ごく淡いピンクのガーベラ、

アンミ・マユスのような白い小花とともにグリーンを添えて。

適当に束ねて短いブーケにして、小さなガラスの花器に入れました。出来る限り

どの季節もリビングには生花を絶やさないようにしています

夜は娘を早めに寝かしつけて、ゆっくりとディナータイムを楽しみました

今日のお料理のレッスン記事はこちら↓

【イタリア料理教室:シチリア料理編・3月】

前菜がアンチョビとドライトマトのジャガイモサラダ。このサラダは夫がとても

気に入ってくれているので、たくさん作っておきました。今週のランチや朝食に

食べてもらえたらいいな。お酒の進む一品です

パスタがクスクス・トラパネーゼ。イタリアで唯一クスクスを食べるシチリア。

トラーパニという村にアフリカから入ってきたのが始まりです。アフリカからの

影響なのか、シナモンを使うので少しエキゾチックなお料理なのです

メインがメカジキのソテー・サルモリッリオソース。綺麗な緑色のソースの中に

浮かぶメカジキの色の対比が美しい一皿です。アスパラガスを添えていますが、

ソースはアスパラではなくイタリアンパセリを使ったものです

明日の夜は先日習ったフランス料理を作る予定です

に蝶々

に蝶々 の簪。

の簪。

に蝶々

に蝶々 の簪。

の簪。

と思っていますが、さすがに40代になったら娘に譲るつもりです。

と思っていますが、さすがに40代になったら娘に譲るつもりです。