農業環境技術研究所 農業環境インベントリーセンター主任研究員 大倉利明さん。

ひょんなことから…なんていう表現はやっぱり間違っている。

利明さんは、いろいろあってすっかり疲弊してしまい、もうこのブログを閉じようと決めかけていたわたしを、コメント欄を通じて励まし、支えてくれた人だから。

一体どういう人なんだろうと思いながら何年か経ち、ある日突然、Facebookのメッセージに、利明さんから連絡が入った。

実は僕でした、と。

その人の経歴を読んでびっくり仰天。

わたしにはまるで想像もつかない世界の、それも世界的権威者であり、農学博士。

どうして…と思いながら、慌ててFacebookのウォールを過去から遡って読ませてもらう。

土や石が子どもの頃からずっと好きだったから、次から次へと載せられている土壌モノリスの写真に魅入った。

一体どうやってこういうものが出来上がるんだろうと、興味がムクムクとわき上がってきた。

もし日本に来るときに時間があったら、案内しますよと言ってくださったので、いやもう、ぜひお願いします!と即答した。

以下は、4年ちょっと前に、利明さんのことが紹介されていた記事。

「土壌」は地球からの預かりもの

【常陽リビング】2014年4月7日

http://www.joyoliving.co.jp/topics/201404/tpc1404001.html

つくば市にある(独)農業環境技術研究所・農業環境インベントリーセンター主任研究員の大倉利明さん(49)は、子供の頃に岩石と土の魅力にのめり込み、迷わずその研究の道に進んだ。

国内外の土壌を調査・分析し、その結果を各国の農業振興に生かしながら、全国の先輩から引き継いだ研究データを後世につなぐ地味な仕事。

それでも、土壌から伝わる地球のリアルな息遣いを知るにつけ、探究心は止まらない。

岐阜県の飛騨高山で生まれ、「カミオカンデ」のある神岡町で育った。

小さい頃から岩石を集めて遊ぶのが好きで、母に買ってもらった岩石図鑑に夢中になった。

中学では化石集めに熱中し、高校進学で上京。

たまたま手にした「土」に関する本を読んで、岩石から土へと興味が広がり、著者の教授がいる大学を選んで入学した。

卒業後、選んだのは(独)国際協力機構(JICA)。

フィリピンの農業省では、7年にわたって土壌調査技術の指導を行い、農業振興に尽力した。

2002年に帰国し、現研究所に入所。

これまで、国内は、沖縄を除く全国46都道府県に足を運び、土壌調査を実施。

また、2011年4月からは、農水省の調査団に加わり、ロシアやウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンなどを訪ね、チェルノブイリ事故から20数年にわたる、各国の放射性物質による土壌汚染対策の取り組みを調査。

核実験場跡地では、土が熱で溶けて、ガラス玉と化した姿を見た。

「例えば、土中のセシウムが、作物や地下水に行かないようにするにはどうすればよいかなど、土壌中の研究はとても大切です」

******* ******* ******* *******

そうした土壌への関心を少しでも高めたいと、学生や一般の見学者をまず案内するのが、研究所内の農業環境インベントリー展示館。

そこには、

土壌の断面を、そのままの姿で保存・標本にした土壌モノリスや、

1899年から、収集・保存してきた昆虫の標本、

1881年から、採集および寄贈された微生物の標本、

1901年?54年に、研究所が行っていた肥料分析の台帳や、当時の肥料、

1908年~37年に、亜硫酸ガスによる農作物の被害(煙害)を調査・研究した資料、

1959年から続けている、農作物や農地土壌に含まれる放射性物質のモニタリングや、放射性セシウム濃度分布図、測定用機器など、貴重な資料が多々展示されている。

******* ******* ******* *******

中でも目を引く土壌モノリスは、遺跡の保存技術を応用した、独自の手法で標本化したもので、地質や気候、植物、地形、人間の作用によって、多様な顔つきになることが一目瞭然で分かる。

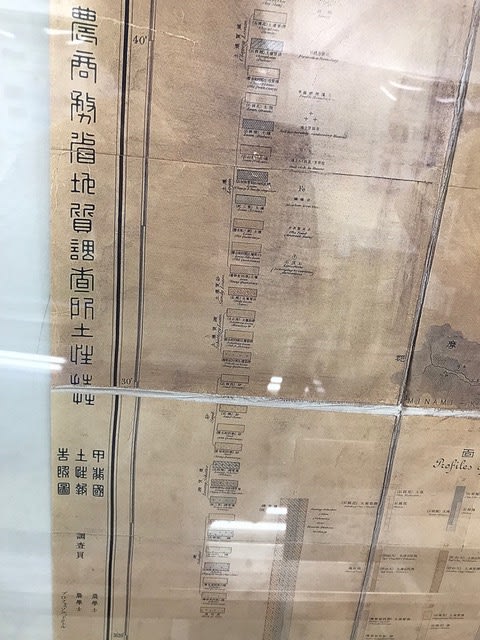

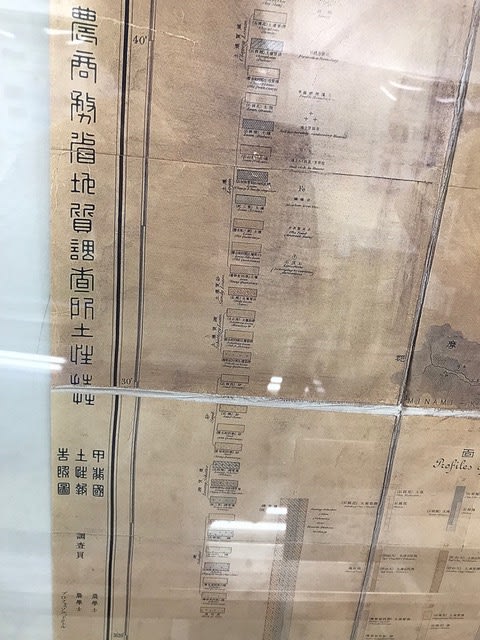

そして、日本最初の土壌図も展示。

日本が、国の事業として土壌図作りを始めたのは、1882年(明治15)。

当時の農商務省地質調査所土壌係に、ドイツから農林地質学者マックス・フェスカ博士を招き、その指導の下で国別土性調査を始め、1885年(明治18)に、「大日本甲斐国土性図」が完成。

その後、弟子たちが事業を引き継ぎ、1937年(昭和12)に、陸奥国を除く全国の土性図が完成し、第二次大戦で一時中断したが、戦後の1948年(昭和23)に、最後の陸奥国の土性図が完成した。

「このように、全国の先輩たちが積み重ねてきた資料やデータがあってこそ、日本や世界の土壌をよく知り、うまく付き合っていけるような未来を思い描くことができると考えます。

偉大だと思いませんか」

******* ******* ******* *******

ついつい熱弁になるその胸にあるのは、「土壌は地球からの預かりもの」との思い。

しかし、社会全体が関心を向け、土壌との賢い付き合いをしていくための、仕組みが不十分だと感じていた。

昨年、国連が、2015年を国際土壌年、毎年12月5日を世界土壌デーと定めたことから、研究者や法律家など、仲間数人で研究会をつくり、運動を盛り上げようと議論している。

2014年4月15日(火)には、研究会主催イベントの一環として、「人と土の新しい関係を探る」と題して、東京・科学技術館で研究会の展示・発表を行う。

さらに4月18日(金)は、科学技術週間の一環で、(独)農業環境技術研究所も一般公開され、農業環境インベントリー展示館で熱く解説する。

そんな熱い土壌博士は、時に、農を「能」に替えて、舞台に立つこともある。

「伝統芸能は、長い歴史を積む土壌に通じる」と、近所の縁で、観世流橋岡伸明氏に師事して4年。

師匠の勧めで考案した黒紋付の家紋は、世界に通じるスコップのデザイン。

******* ******* ******* *******

つくばに向かう。

初めまして(?)の挨拶もそこそこに、まずは自宅に連れて行ってもらい、そのすぐご近所にある能楽師のお宅に行く。

お稽古を見学させていただくということで図々しくもお邪魔したのだけど、家の中に足を踏み入れたところですっかり緊張してしまった。

襖はどうやって開けたらいいんだったっけ…廊下から畳の間に入るときはどうするんだっけ…などとぐずぐずしていると、さあ入って入ってと手招きされた。

足を崩して座っていいですよ、と優しく声をかけてもらい、いえいえ大丈夫ですと顔を引きつらせて言うと、無理しなくていいですからと言われ苦笑い。

ああそうだった、わたしは正座が大の苦手なんだった。

能のお稽古なのに、なんでたい焼きが???いかにも美味しそうな水羊羹まで???

なんと観世流能楽師橋岡さんは、お稽古にやって来る生徒たちのために、朝も4時から起きて、あんこをコトコト煮、たい焼きの生地を作り、一度に2匹しか焼けないたい焼き器で、40匹ものたい焼きをせっせと焼き続け、その合間を縫って水羊羹を作ってくださったそうな。

それを冷めたからと、もう一度軽く焼き直して持ってきてくださったのが上の写真。

いやもう、何が何だかわからなくなったのだけど、目をうろうろさせて呆けているわたしの目の前で、突然お点前が始まった。

わわわっ!どうしよう…。お茶の作法を全く知らないので、利明さんや他の生徒さんたちの仕草をガン見する。

今度は利明さんの番。

見よう見まねでなんとかお茶をいただくまでを終え、たい焼きと水羊羹を美味しくいただいていると、

じゃあちょっと、まうみさんもやってみましょうか、と師匠。

いや、ちょっとそれは、あまりにも無理があり過ぎますと、手を顔の前でブンブン振りながら断ったのだけど、大丈夫大丈夫とどんどん勧められて、釜の前に座った。

教えていただきながら立てたお茶は、師匠や利明さんが立てたお茶とは大違い。

修行が足りませぬ…。

お稽古中の様子を撮ったビデオから切り取った写真。

唄いだけに集中してのお稽古。

利明さんの声も深くて素晴らしいと思いながら聞かせてもらっていると、あ、また跳ねましたねと師匠。

跳ねるとはどういうことかを説明してもらい、耳を澄ませて聞いているうちに、少しだけわかるようになった。

幼児の頃にテレビで観た能楽に興味を持ち、熱心にお稽古通いする男の子。すごく感心したのに名前を忘れてしまってごめんなさい!

唄の調子やタイミングに集中して練習する際に、その合図取りに使われるバチ(どんな名前だったか、これまた忘れてしまった)。

このバチはもちろん、それで打つ箱型のものにも、それぞれにこだわりがあることを教わった。

会話中は優しげな声だった伸明師匠だが、唄いが始まった途端、地の底から湧き出てくるような、深く、広く、宇宙の彼方にまで届くほどのエネルギーに満ち満ちた声に変わり、本当にたまげてしまった。

その声をここに紹介できないのが残念!

床の間に飾られた野草。

足利ナニガシ(だから室町時代?!)から受け継がれてきた小鼓。

無心に打ち続けていくうちに、だんだんと音が定まってくる。

またまたわたしにも打たせてくださる、それはそれはざっくばらんな師匠なのだった。

貴重なお茶碗も。

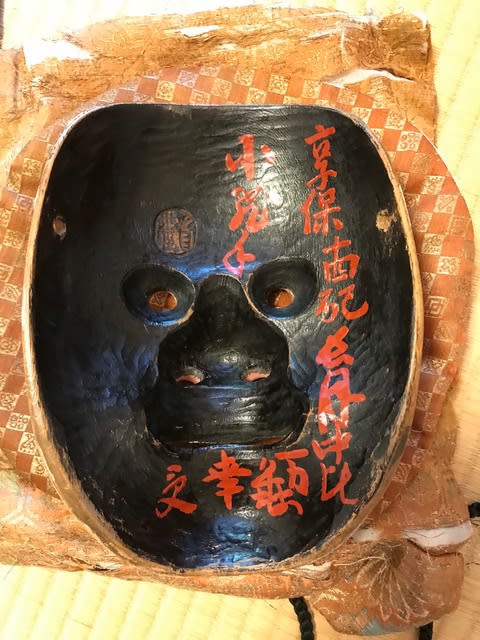

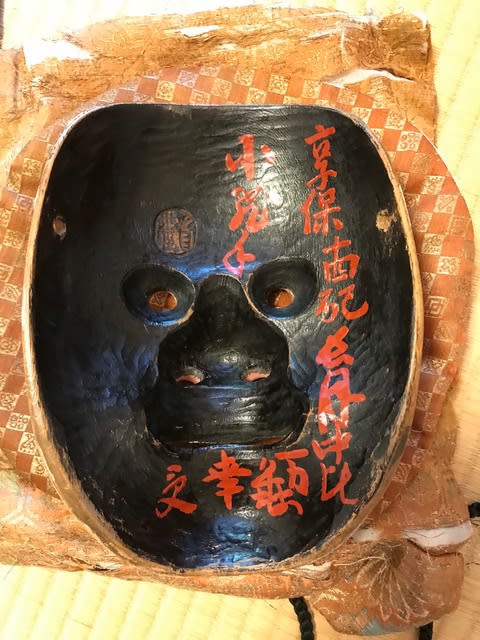

そしてお面も。

容れ物から出されたお面を見た瞬間、背骨の周りがざわざわした。

彫り師が込めた思いと、それを受け取りながら舞う能楽師の技量と度量が相まって、その面は微妙な感情を表すのだろうか。

もう本当に濃くて楽しい、それはそれは貴重な体験をさせていただいた。

次は念願の土壌モノリスに会いに、農業環境技術研究所・農業環境インベントリーセンターに連れて行ってもらう。

野草にも名前が。

ああワクワクする。

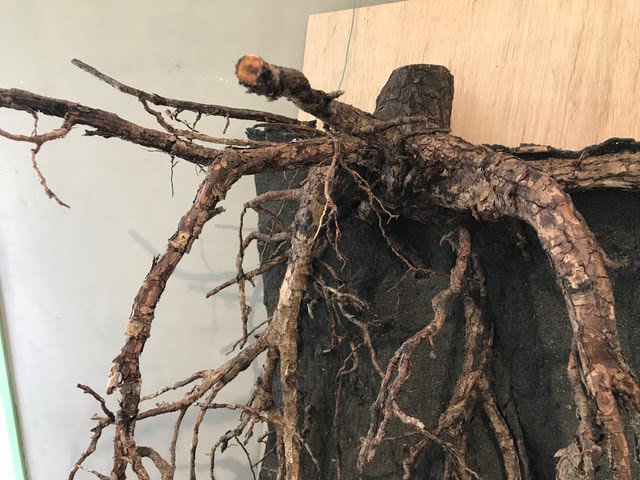

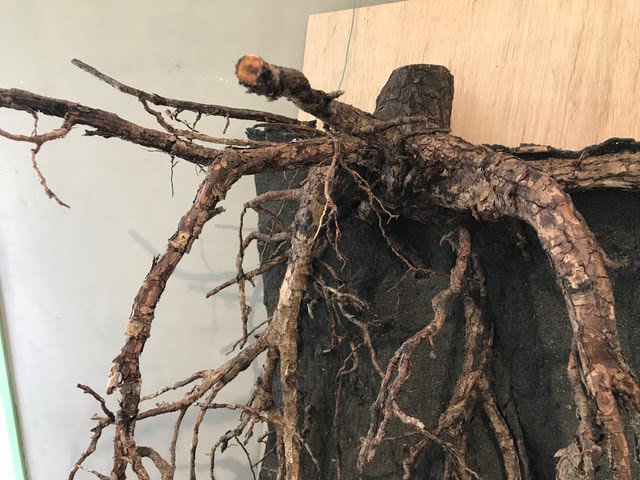

まず玄関を入るとすぐに出会える松の根っこモノリス。これは、静岡の三保の松原で採取されたものだそうです。

砂地だから、水分は止まらず、どんどん下に移動してしまう。

だからそのような環境でも生き続けられるよう、根っこが横に張らずに下へ下へと伸びている。

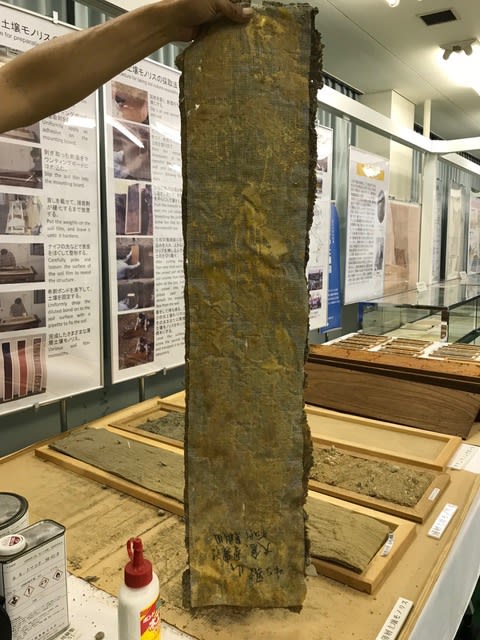

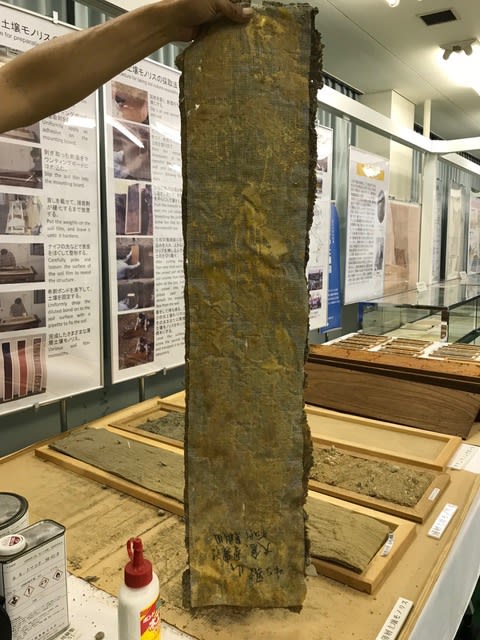

土壌モノリスの数々!

上の写真(6メートルの土壌モノリス)を作成した現場の様子。

上記の記事中にもあった日本最初の土壌図や、陸奥国を除く全国の土性図などの写真。

土壌博士の話は、その一言一言が面白くて、知らないことだらけで、これもほんの一部だけ録音したのだけど、ここではとてもじゃないけど説明しきれない。

でも、土がどんなに大切で、土が何を語り、何を訴えているのか、それを、人間のわたしたちがこれまでどんなに無視してしまってきたかを、様々な角度から教えてもらった。

たった1センチの土壌ができるのに100年かかる。

だから6メートルの深さで採ったモノリスは、6万年の歴史を語ってくれる。

土砂崩れの災害が起きた土地には、そういう災害が起こるべき歴史が、山の表面や宅地の下にしっかりと刻まれている。

そういうことを無視して、そういうことをきちんと調べずに、必要なんだからと経済ばかりを重要視して宅地開発をしてきたツケを、知らずに暮らす住民の人たちが払わされている。

もうこれまでの気候とは違ってきたことは明確で、頻発するゲリラ雨や台風が、これからもそういった被害を増やし続けるだろう。

だからこそ、早急に、宅地はもちろん、工場や原発のような危険な物を抱えている施設について、国をあげて調べ直し、速やかな対処をしていかなければならない。

「土壌は地球からの預かりもの」と利明さん。

そして利明さんは、こうも言う。

「土壌は足もとに広がる宇宙」

話をたくさん聞かせてもらいながら、わたしも宇宙を感じていた。

土壌モノリスの後はブルーベリー畑!

何種類ものブルーベリーを採っては食べ、また採っては食べ、ああ美味しい!

微妙に風味や味が違う。

利明さんは毎年、採取したブルーベリーでジャムを作り、あちこちにお裾分けしているそうで、その量が半端ではないので販売したらどうかと聞くと、

実はそういう希望を言ってくれる人もいるそうなんだけど、これはあくまでもお裾分けが気持ちいいのであって、お金儲けは気が進まないのだそうだ。

武士の精神を肝に抱く土壌&農学博士は、実はとっても頑固な人だ。

というわけで、厚かましくもお裾分けしていただいたジャム(2種類いただいたうちの、これは実がゴロゴロと原型を留めている方のジャム)。

もうなんとも言えない、口の中でいろんな表情を出してくれる、食べ心地が最高で、喉を通った後に思わずニヤっとしてしまう、とんでもなく美味しいジャム。

ごちそうさまでした!

また来年お邪魔しま〜す!

えぇ〜?また来るのぉ〜?(妄想の中の利明さんの声)

はい、また行きま〜す!

ひょんなことから…なんていう表現はやっぱり間違っている。

利明さんは、いろいろあってすっかり疲弊してしまい、もうこのブログを閉じようと決めかけていたわたしを、コメント欄を通じて励まし、支えてくれた人だから。

一体どういう人なんだろうと思いながら何年か経ち、ある日突然、Facebookのメッセージに、利明さんから連絡が入った。

実は僕でした、と。

その人の経歴を読んでびっくり仰天。

わたしにはまるで想像もつかない世界の、それも世界的権威者であり、農学博士。

どうして…と思いながら、慌ててFacebookのウォールを過去から遡って読ませてもらう。

土や石が子どもの頃からずっと好きだったから、次から次へと載せられている土壌モノリスの写真に魅入った。

一体どうやってこういうものが出来上がるんだろうと、興味がムクムクとわき上がってきた。

もし日本に来るときに時間があったら、案内しますよと言ってくださったので、いやもう、ぜひお願いします!と即答した。

以下は、4年ちょっと前に、利明さんのことが紹介されていた記事。

「土壌」は地球からの預かりもの

【常陽リビング】2014年4月7日

http://www.joyoliving.co.jp/topics/201404/tpc1404001.html

つくば市にある(独)農業環境技術研究所・農業環境インベントリーセンター主任研究員の大倉利明さん(49)は、子供の頃に岩石と土の魅力にのめり込み、迷わずその研究の道に進んだ。

国内外の土壌を調査・分析し、その結果を各国の農業振興に生かしながら、全国の先輩から引き継いだ研究データを後世につなぐ地味な仕事。

それでも、土壌から伝わる地球のリアルな息遣いを知るにつけ、探究心は止まらない。

岐阜県の飛騨高山で生まれ、「カミオカンデ」のある神岡町で育った。

小さい頃から岩石を集めて遊ぶのが好きで、母に買ってもらった岩石図鑑に夢中になった。

中学では化石集めに熱中し、高校進学で上京。

たまたま手にした「土」に関する本を読んで、岩石から土へと興味が広がり、著者の教授がいる大学を選んで入学した。

卒業後、選んだのは(独)国際協力機構(JICA)。

フィリピンの農業省では、7年にわたって土壌調査技術の指導を行い、農業振興に尽力した。

2002年に帰国し、現研究所に入所。

これまで、国内は、沖縄を除く全国46都道府県に足を運び、土壌調査を実施。

また、2011年4月からは、農水省の調査団に加わり、ロシアやウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンなどを訪ね、チェルノブイリ事故から20数年にわたる、各国の放射性物質による土壌汚染対策の取り組みを調査。

核実験場跡地では、土が熱で溶けて、ガラス玉と化した姿を見た。

「例えば、土中のセシウムが、作物や地下水に行かないようにするにはどうすればよいかなど、土壌中の研究はとても大切です」

******* ******* ******* *******

そうした土壌への関心を少しでも高めたいと、学生や一般の見学者をまず案内するのが、研究所内の農業環境インベントリー展示館。

そこには、

土壌の断面を、そのままの姿で保存・標本にした土壌モノリスや、

1899年から、収集・保存してきた昆虫の標本、

1881年から、採集および寄贈された微生物の標本、

1901年?54年に、研究所が行っていた肥料分析の台帳や、当時の肥料、

1908年~37年に、亜硫酸ガスによる農作物の被害(煙害)を調査・研究した資料、

1959年から続けている、農作物や農地土壌に含まれる放射性物質のモニタリングや、放射性セシウム濃度分布図、測定用機器など、貴重な資料が多々展示されている。

******* ******* ******* *******

中でも目を引く土壌モノリスは、遺跡の保存技術を応用した、独自の手法で標本化したもので、地質や気候、植物、地形、人間の作用によって、多様な顔つきになることが一目瞭然で分かる。

そして、日本最初の土壌図も展示。

日本が、国の事業として土壌図作りを始めたのは、1882年(明治15)。

当時の農商務省地質調査所土壌係に、ドイツから農林地質学者マックス・フェスカ博士を招き、その指導の下で国別土性調査を始め、1885年(明治18)に、「大日本甲斐国土性図」が完成。

その後、弟子たちが事業を引き継ぎ、1937年(昭和12)に、陸奥国を除く全国の土性図が完成し、第二次大戦で一時中断したが、戦後の1948年(昭和23)に、最後の陸奥国の土性図が完成した。

「このように、全国の先輩たちが積み重ねてきた資料やデータがあってこそ、日本や世界の土壌をよく知り、うまく付き合っていけるような未来を思い描くことができると考えます。

偉大だと思いませんか」

******* ******* ******* *******

ついつい熱弁になるその胸にあるのは、「土壌は地球からの預かりもの」との思い。

しかし、社会全体が関心を向け、土壌との賢い付き合いをしていくための、仕組みが不十分だと感じていた。

昨年、国連が、2015年を国際土壌年、毎年12月5日を世界土壌デーと定めたことから、研究者や法律家など、仲間数人で研究会をつくり、運動を盛り上げようと議論している。

2014年4月15日(火)には、研究会主催イベントの一環として、「人と土の新しい関係を探る」と題して、東京・科学技術館で研究会の展示・発表を行う。

さらに4月18日(金)は、科学技術週間の一環で、(独)農業環境技術研究所も一般公開され、農業環境インベントリー展示館で熱く解説する。

そんな熱い土壌博士は、時に、農を「能」に替えて、舞台に立つこともある。

「伝統芸能は、長い歴史を積む土壌に通じる」と、近所の縁で、観世流橋岡伸明氏に師事して4年。

師匠の勧めで考案した黒紋付の家紋は、世界に通じるスコップのデザイン。

******* ******* ******* *******

つくばに向かう。

初めまして(?)の挨拶もそこそこに、まずは自宅に連れて行ってもらい、そのすぐご近所にある能楽師のお宅に行く。

お稽古を見学させていただくということで図々しくもお邪魔したのだけど、家の中に足を踏み入れたところですっかり緊張してしまった。

襖はどうやって開けたらいいんだったっけ…廊下から畳の間に入るときはどうするんだっけ…などとぐずぐずしていると、さあ入って入ってと手招きされた。

足を崩して座っていいですよ、と優しく声をかけてもらい、いえいえ大丈夫ですと顔を引きつらせて言うと、無理しなくていいですからと言われ苦笑い。

ああそうだった、わたしは正座が大の苦手なんだった。

能のお稽古なのに、なんでたい焼きが???いかにも美味しそうな水羊羹まで???

なんと観世流能楽師橋岡さんは、お稽古にやって来る生徒たちのために、朝も4時から起きて、あんこをコトコト煮、たい焼きの生地を作り、一度に2匹しか焼けないたい焼き器で、40匹ものたい焼きをせっせと焼き続け、その合間を縫って水羊羹を作ってくださったそうな。

それを冷めたからと、もう一度軽く焼き直して持ってきてくださったのが上の写真。

いやもう、何が何だかわからなくなったのだけど、目をうろうろさせて呆けているわたしの目の前で、突然お点前が始まった。

わわわっ!どうしよう…。お茶の作法を全く知らないので、利明さんや他の生徒さんたちの仕草をガン見する。

今度は利明さんの番。

見よう見まねでなんとかお茶をいただくまでを終え、たい焼きと水羊羹を美味しくいただいていると、

じゃあちょっと、まうみさんもやってみましょうか、と師匠。

いや、ちょっとそれは、あまりにも無理があり過ぎますと、手を顔の前でブンブン振りながら断ったのだけど、大丈夫大丈夫とどんどん勧められて、釜の前に座った。

教えていただきながら立てたお茶は、師匠や利明さんが立てたお茶とは大違い。

修行が足りませぬ…。

お稽古中の様子を撮ったビデオから切り取った写真。

唄いだけに集中してのお稽古。

利明さんの声も深くて素晴らしいと思いながら聞かせてもらっていると、あ、また跳ねましたねと師匠。

跳ねるとはどういうことかを説明してもらい、耳を澄ませて聞いているうちに、少しだけわかるようになった。

幼児の頃にテレビで観た能楽に興味を持ち、熱心にお稽古通いする男の子。すごく感心したのに名前を忘れてしまってごめんなさい!

唄の調子やタイミングに集中して練習する際に、その合図取りに使われるバチ(どんな名前だったか、これまた忘れてしまった)。

このバチはもちろん、それで打つ箱型のものにも、それぞれにこだわりがあることを教わった。

会話中は優しげな声だった伸明師匠だが、唄いが始まった途端、地の底から湧き出てくるような、深く、広く、宇宙の彼方にまで届くほどのエネルギーに満ち満ちた声に変わり、本当にたまげてしまった。

その声をここに紹介できないのが残念!

床の間に飾られた野草。

足利ナニガシ(だから室町時代?!)から受け継がれてきた小鼓。

無心に打ち続けていくうちに、だんだんと音が定まってくる。

またまたわたしにも打たせてくださる、それはそれはざっくばらんな師匠なのだった。

貴重なお茶碗も。

そしてお面も。

容れ物から出されたお面を見た瞬間、背骨の周りがざわざわした。

彫り師が込めた思いと、それを受け取りながら舞う能楽師の技量と度量が相まって、その面は微妙な感情を表すのだろうか。

もう本当に濃くて楽しい、それはそれは貴重な体験をさせていただいた。

次は念願の土壌モノリスに会いに、農業環境技術研究所・農業環境インベントリーセンターに連れて行ってもらう。

野草にも名前が。

ああワクワクする。

まず玄関を入るとすぐに出会える松の根っこモノリス。これは、静岡の三保の松原で採取されたものだそうです。

砂地だから、水分は止まらず、どんどん下に移動してしまう。

だからそのような環境でも生き続けられるよう、根っこが横に張らずに下へ下へと伸びている。

土壌モノリスの数々!

上の写真(6メートルの土壌モノリス)を作成した現場の様子。

上記の記事中にもあった日本最初の土壌図や、陸奥国を除く全国の土性図などの写真。

土壌博士の話は、その一言一言が面白くて、知らないことだらけで、これもほんの一部だけ録音したのだけど、ここではとてもじゃないけど説明しきれない。

でも、土がどんなに大切で、土が何を語り、何を訴えているのか、それを、人間のわたしたちがこれまでどんなに無視してしまってきたかを、様々な角度から教えてもらった。

たった1センチの土壌ができるのに100年かかる。

だから6メートルの深さで採ったモノリスは、6万年の歴史を語ってくれる。

土砂崩れの災害が起きた土地には、そういう災害が起こるべき歴史が、山の表面や宅地の下にしっかりと刻まれている。

そういうことを無視して、そういうことをきちんと調べずに、必要なんだからと経済ばかりを重要視して宅地開発をしてきたツケを、知らずに暮らす住民の人たちが払わされている。

もうこれまでの気候とは違ってきたことは明確で、頻発するゲリラ雨や台風が、これからもそういった被害を増やし続けるだろう。

だからこそ、早急に、宅地はもちろん、工場や原発のような危険な物を抱えている施設について、国をあげて調べ直し、速やかな対処をしていかなければならない。

「土壌は地球からの預かりもの」と利明さん。

そして利明さんは、こうも言う。

「土壌は足もとに広がる宇宙」

話をたくさん聞かせてもらいながら、わたしも宇宙を感じていた。

土壌モノリスの後はブルーベリー畑!

何種類ものブルーベリーを採っては食べ、また採っては食べ、ああ美味しい!

微妙に風味や味が違う。

利明さんは毎年、採取したブルーベリーでジャムを作り、あちこちにお裾分けしているそうで、その量が半端ではないので販売したらどうかと聞くと、

実はそういう希望を言ってくれる人もいるそうなんだけど、これはあくまでもお裾分けが気持ちいいのであって、お金儲けは気が進まないのだそうだ。

武士の精神を肝に抱く土壌&農学博士は、実はとっても頑固な人だ。

というわけで、厚かましくもお裾分けしていただいたジャム(2種類いただいたうちの、これは実がゴロゴロと原型を留めている方のジャム)。

もうなんとも言えない、口の中でいろんな表情を出してくれる、食べ心地が最高で、喉を通った後に思わずニヤっとしてしまう、とんでもなく美味しいジャム。

ごちそうさまでした!

また来年お邪魔しま〜す!

えぇ〜?また来るのぉ〜?(妄想の中の利明さんの声)

はい、また行きま〜す!