今年の秋の天候は寒い日と暑い日を交互に繰り返しましたが、10月半ばについに冬の高気圧が強くなり、秋雨前線は北海道の東海上に遠ざかっています。

そんな日に、昨年の冬に数日使ったパーフェクションストーブの芯の交換を思い立ちました。

パーフェクションはアラジン・ブルーフレームという名の灯油ストーブと共に燃える情景がガラスを通して見ることが出来るというストーブで、一世を風靡したものです。

この対流型ストーブは、エアコンとガスFF暖房機の中ではほとんど使っていないのですが、2011年3月の例の東北大震災の計画停電時にはかなり活躍しました。

その芯が燃え尽きて交換の時期にあります。

(パーフェクションストーブ)

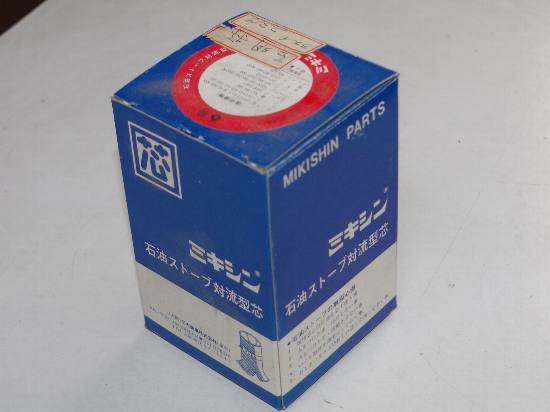

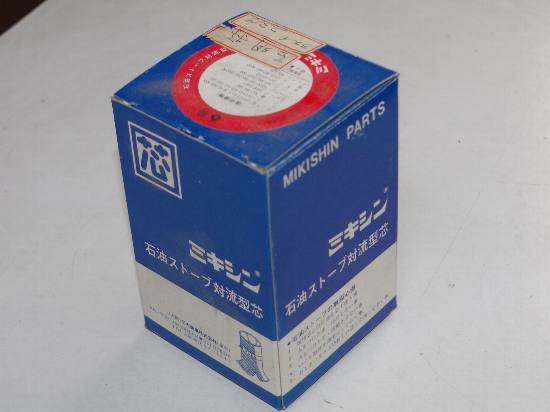

さて替え芯は、昔買っておいた国産品で、パーフェクションでも使用可と書いてあります。

(替え芯1 パッケージ)

(替え芯の適用例)

芯は木綿です。木綿の芯を金具に巻き付けてあってホチキスで止めてあります。

(替え芯の木綿の芯と金具の二列の溝)

ここで役に立ったのは、先人が替え芯の交換をした体験を語るウエブのページでした。

以下のページは写真入りで方法を記録していました。

よみがえるほのお ~パーフェクション石油ストーブの芯交換

私の場合、新品の国産芯は金具の溝のピッチが合わないので、芯の布だけを取り外し、パーフェクションの金具に装着し、歯車まで無理矢理押し込んだのです。

結構時間を食いました。

(その後、ネットで調べてみると、上記の芯は売っていませんが、

トヨトミ 23種芯 という芯 の布が合致するということを報じているページが見つかりました。)

(パーフェクション芯の溝)

(灯油タンクの芯とタンク側の歯車)

国産の芯の金具の溝はピッチが長く、歯車と噛み合わないのです。で、パーフェクションから外した金具に新品の芯を装着しホチキスで止めて本体に挿入したわけです。

また、オイルシールが古くなっていて、外した時に折れてしまっいました。

代わりのオイルシールを探して、ホームセンターのコーナンに行ってみたのですが水道の水漏れ用のOリングというシールしかありません。

ネットで探しても、見つかるのはOリングが中心で、他の平型のシールはなかなか見つかりませんでした。

で、折れたシールをセロハンテープでつないで間に合わせました。

(芯側とタンク側の間のシール)

完成後、灯油をタンクに入れ、十分に真の綿にしみこんだのを見てマッチで着火しました。

よみがえるほのおを見たとき、とてもうれしかったので、このように記録しました。

(パーフェクションストーブ)

このパーフェクションのタンクには、振動を与えると天秤が落ちて芯を覆うカバーが跳ね上がり炎が空気から遮断される仕組みがついています。

アメリカでも地震時に(もしくは持ち運び時に)緊急に火を消す装置(耐震消火装置)が必要だったのでしょうか・・・?。