昨日は、基礎クラスの飯のコースの第6回目を開催いたしました。

長崎からお勉強仲間のご同輩が遊びに来てくださることになり、朝の内は食材の準備をすませてから中原先生にお任せさせていただき、高松駅までお迎えに行きました。せっかくなので「がもう」と「山下」に讃岐うどんをはしごしてから教室に顔を出させてもらいました。

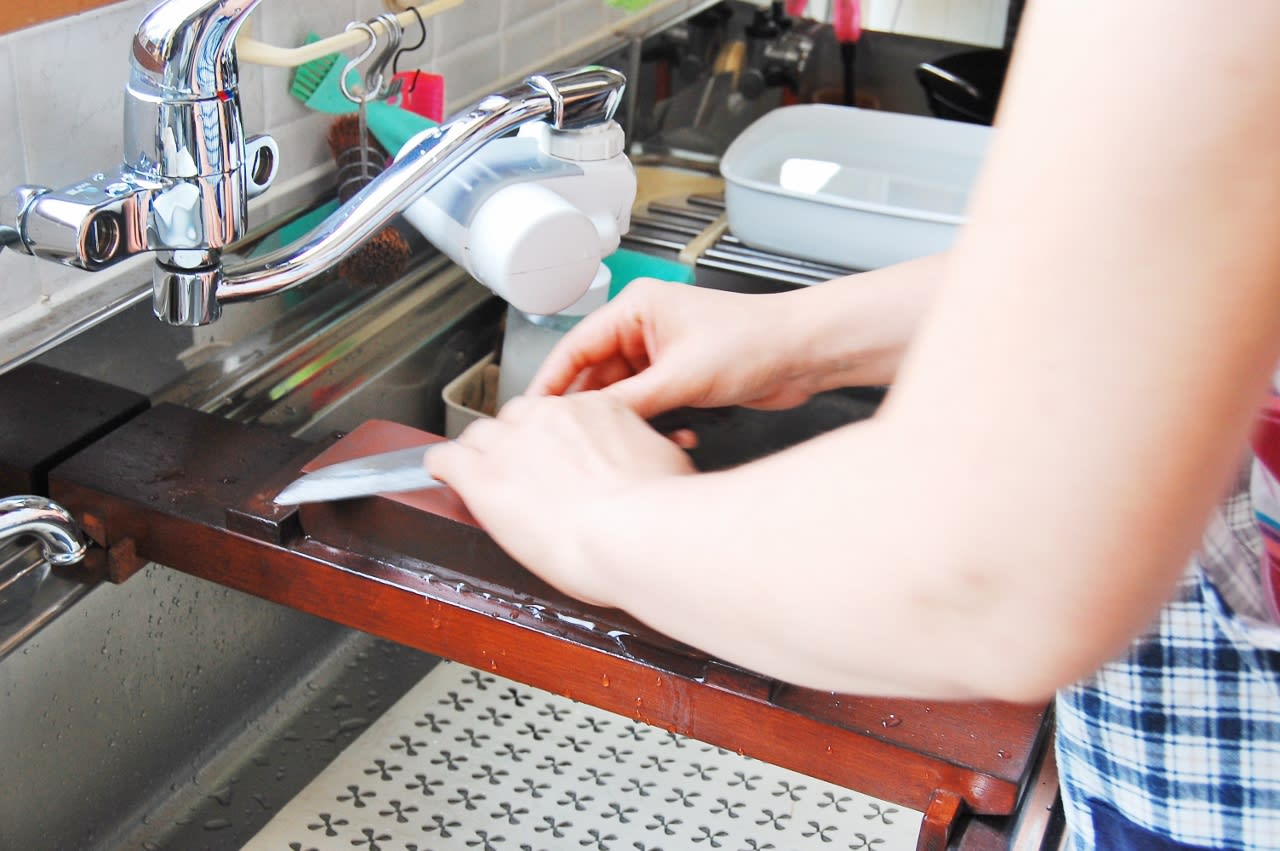

今回のメニューは、ごぼう、蓮根、人参、玉ねぎをそれはそれは細かく丁寧に切り、野菜ごとに陰性の順番に土鍋でじっくりと蒸し煮(水無調理)し、素材の旨みをギュ~って濃縮したところに、生姜のみじん切りと味噌を乗せ、また、時間をかけて・・・。

柔らかくなった野菜に生姜と味噌をなじませて作る「しぐれ味噌」を実習しました。

ごはんに乗せて頂いても、サラダのドレッシングや、田楽味噌の代わりに、そのまま熱いお湯を注いでスープにしても美味しい保存食となります。

作る手順は簡単なのですが、何しろ野菜を切るところからとても手間ひまかけて作りますので、現代人のインスタントな食スタイルとは逆行しているお料理ですが、インスタントな現代人にこそ大切なものが作る時も頂くときにも潜んでいる気がします。

さっそく作られたと、ネットで生徒さんのご報告を頂きました。とてもうれしいですね。

何度も作るうちに、うんとおいしい「しぐれ味噌」が作れるようになりますよ。

おかあさんの味として、ぜひ、家族に食べさせてあげてくださいね。

今回は、食養な献立をご用意しました。

主食は、南瓜と小豆の玄米粥を作りました。

私も大好きなメニューです。

南瓜の甘味、小豆の香り、夏バテ気味な胃腸にやさしい主食です。

7号食などの回復食にもいいですね。

マクロビオティックのお料理に使うお出汁は、基本的には精進出汁となりますので、昆布と干しシイタケを使うことが多いです。その残りとなる昆布と椎茸は捨てるにはもったいない高級食材ですから、これも佃煮にして、保存食として、ごはんのお友にするとおいしいひと品になります。

今回は和風な盛りつけにしましたので、プチトマトなどあまり似合いませんので、紫玉ねぎを薄くスライスして、塩と玄米酢を振りかけて、色よく発色させて添えました。

お味もあっさりとおいしくなります。紫色の食材をきれいな色にするひと工夫は、柑橘系のしぼり汁や酢のけのものを使うといいですね。お家でも彩りに試してみてくださいね。

お汁はお吸い物にしました。

精進出汁に塩と醤油で味をとったものです。

シンプルですが美味しいですよ。

今回はちいさなおやつを添えました。

吉野の本葛をつかって葛もちをつくりました。

ちょっと小粋にパフェにしましたよ。

手作りのジャムとリンゴのペースト、玄米甘酒を少しづつ重ねて、玄米フレークを間にいれながら、葛もちを飾りました。ちょっとうれしい和風のデザートでした。

無何有庵では、飾り付けもお料理のひとつとして、丁寧に盛りつけをいたします。

ほんのひと工夫で、うんとごちそうになるものです。

目で頂くことも大切ですね。

今回は和風プレートにいたしました。

よく見ると、玄米がゆとお吸い物、しぐれ味噌、佃煮だけ(笑)

お腹もココロも、幸せになられたでしょうか?

盛りつけのコツは、むつごく(デコラティブ)ならないこと。

お皿であれば、盛りつける量よりふたまわりくらい大きめのものを選ぶこと。

余白(ホワイトスペース)を大切にすること。

立体感を持たせること。

彩りのバランスが程よく、ごちゃごちゃしないこと。

食材の向きを考えること。

主食、汁もの、主菜、副菜のポジショニングに気をつけること。(ごはんは左、汁ものは右)

そして、それらの盛りつけが生えるように、食材の切り方から気を配ることができるといいですね。

講義は、子どもの成長と食事についてお話いたしました。

カラダを整える意味、出産の在り方、母乳について、歯の萌出の意味、歯並びなど、ご参考にしていただけると幸いです。

次回は、変わりいなりずしですね。

楽しみ~。

長崎からお勉強仲間のご同輩が遊びに来てくださることになり、朝の内は食材の準備をすませてから中原先生にお任せさせていただき、高松駅までお迎えに行きました。せっかくなので「がもう」と「山下」に讃岐うどんをはしごしてから教室に顔を出させてもらいました。

今回のメニューは、ごぼう、蓮根、人参、玉ねぎをそれはそれは細かく丁寧に切り、野菜ごとに陰性の順番に土鍋でじっくりと蒸し煮(水無調理)し、素材の旨みをギュ~って濃縮したところに、生姜のみじん切りと味噌を乗せ、また、時間をかけて・・・。

柔らかくなった野菜に生姜と味噌をなじませて作る「しぐれ味噌」を実習しました。

ごはんに乗せて頂いても、サラダのドレッシングや、田楽味噌の代わりに、そのまま熱いお湯を注いでスープにしても美味しい保存食となります。

作る手順は簡単なのですが、何しろ野菜を切るところからとても手間ひまかけて作りますので、現代人のインスタントな食スタイルとは逆行しているお料理ですが、インスタントな現代人にこそ大切なものが作る時も頂くときにも潜んでいる気がします。

さっそく作られたと、ネットで生徒さんのご報告を頂きました。とてもうれしいですね。

何度も作るうちに、うんとおいしい「しぐれ味噌」が作れるようになりますよ。

おかあさんの味として、ぜひ、家族に食べさせてあげてくださいね。

今回は、食養な献立をご用意しました。

主食は、南瓜と小豆の玄米粥を作りました。

私も大好きなメニューです。

南瓜の甘味、小豆の香り、夏バテ気味な胃腸にやさしい主食です。

7号食などの回復食にもいいですね。

マクロビオティックのお料理に使うお出汁は、基本的には精進出汁となりますので、昆布と干しシイタケを使うことが多いです。その残りとなる昆布と椎茸は捨てるにはもったいない高級食材ですから、これも佃煮にして、保存食として、ごはんのお友にするとおいしいひと品になります。

今回は和風な盛りつけにしましたので、プチトマトなどあまり似合いませんので、紫玉ねぎを薄くスライスして、塩と玄米酢を振りかけて、色よく発色させて添えました。

お味もあっさりとおいしくなります。紫色の食材をきれいな色にするひと工夫は、柑橘系のしぼり汁や酢のけのものを使うといいですね。お家でも彩りに試してみてくださいね。

お汁はお吸い物にしました。

精進出汁に塩と醤油で味をとったものです。

シンプルですが美味しいですよ。

今回はちいさなおやつを添えました。

吉野の本葛をつかって葛もちをつくりました。

ちょっと小粋にパフェにしましたよ。

手作りのジャムとリンゴのペースト、玄米甘酒を少しづつ重ねて、玄米フレークを間にいれながら、葛もちを飾りました。ちょっとうれしい和風のデザートでした。

無何有庵では、飾り付けもお料理のひとつとして、丁寧に盛りつけをいたします。

ほんのひと工夫で、うんとごちそうになるものです。

目で頂くことも大切ですね。

今回は和風プレートにいたしました。

よく見ると、玄米がゆとお吸い物、しぐれ味噌、佃煮だけ(笑)

お腹もココロも、幸せになられたでしょうか?

盛りつけのコツは、むつごく(デコラティブ)ならないこと。

お皿であれば、盛りつける量よりふたまわりくらい大きめのものを選ぶこと。

余白(ホワイトスペース)を大切にすること。

立体感を持たせること。

彩りのバランスが程よく、ごちゃごちゃしないこと。

食材の向きを考えること。

主食、汁もの、主菜、副菜のポジショニングに気をつけること。(ごはんは左、汁ものは右)

そして、それらの盛りつけが生えるように、食材の切り方から気を配ることができるといいですね。

講義は、子どもの成長と食事についてお話いたしました。

カラダを整える意味、出産の在り方、母乳について、歯の萌出の意味、歯並びなど、ご参考にしていただけると幸いです。

次回は、変わりいなりずしですね。

楽しみ~。