昨日は、食改善のお話しの講座「理のコース」を開催いたしました。

テーマは

1.ごはんを食べよう。できれば未精製のごはんを。

2.パンの常食は危険。

3.砂糖は止めよう。糖質の選び方。

について、質疑応答も含めて4時間近くお話しをさせていただきます。

初診プログラムの中のカテゴリーなので、初診の患者さん向けの講座ですが、一般の方もお申し込みいただければご参加いただけます。

今や大きなブームとなって、心配しております「ローカーボダイエット(糖質制限ダイエット)」ですが、現代栄養学が、6大栄養素として、たんぱく質 糖質 脂質 ビタミン ミネラル 食物繊維を推奨し、そのうち糖質(炭水化物)の中に、ごはんもパンも麺も砂糖も全てひっくるめてしまったことが、食の持つ意味を壊すことになった原因と考えます。

多くの栄養士さんは、パンでも麺でもごはんでも主食だといいますし、糖質というくくりで、最終分解されたものがブドウ糖であれば、どれを食べても同じという発想はあまりにも乱暴で、カラダのことを解っていないと思います。香川でも、11月にオーソモレキュラー(栄養療法)の講演会があるそうで、糖質制限で日本一の管理栄養士さんといわれる方も講演されるそうですが、どうか、ごはんを糖質の括りに入れないでほしいなと切に願います。

糖質といっても、まず精製されているものと未精製のものは全くカラダにとっての作用が違います。調理前の加工度も同様です。加工食品は未加工のものと比べると、概ね体へのリスクが高まります。

また、糖質には単糖類から多糖類まで幅広くあり、代謝のスピードの違いはゴキブリとカタツムリ(笑)くらい違います。

さらに、最終的にブドウ糖であっても、その摂取分解過程で、歯(虫歯、歯周病、歯肉炎、歯並びなどなど)を壊す糖質と壊さない糖質があります。

ちなみに、単糖類と多糖類の違いについてご説明します。

単糖類とは、これ以上加水分解されない最小の糖です。(さらに分解すると糖で無くなってしまいます。)

主な単糖類は

・ブドウ糖(グルコース)

・果糖(フルクトース)

・ガラクトース

などです。

この単糖類が2つ結合することによって2糖類(少糖類)になります。

・ブドウ糖と果糖が結合するとショ糖(砂糖の主成分)

・ブドウ糖とガラクトースが結合すると乳糖

・ブドウ糖とブドウ糖が結合すると麦芽糖

になります。

そして多糖類といわれるものは、単糖類(ブドウ糖など)が10個以上結合したものとされることが多く、グリコーゲン、セルロース、デキストリン、でんぷんなどが主な仲間です。

2糖類(砂糖)も多糖類(デンプン、食物繊維)も炭水化物の仲間ですが、味だけを言えば全然別物です。極端に言えば砂糖は甘いけれど、多糖類は甘くない。デンプンの代表格、片栗粉をなめたらわかりますよね。

ちなみに、2糖類の砂糖と多糖類のデンプン、セルロースの間には、単糖類が3個結合した3糖類、単糖類が4個結合した4糖類などがあり、オリゴ糖がその代表です。

わかりやすくまとめますと、

単糖 (単糖類・・ブドウ糖・果糖など)

単糖+単糖 (2糖類・・砂糖・麦芽糖・乳糖など)

単糖+単糖+単糖 (3糖類・・オリゴ糖など)

・

・ (このあたりはオリゴ糖など)

・

単糖+単糖+単糖・・・+単糖 10個以上(多糖類・・でんぷん、食物繊維など)

となります。

ちなみに、

・上白糖はショ糖(2糖類)の割合が97.8%位

・三温糖はショ糖の割合が96.4%位

・グラニュー糖はショ糖の割合が99.9%位

・黒砂糖(黒糖)はショ糖の割合が80%位です。

(食品標準成分表より)

よく黒糖だったら精製度が低いからいいのではと聞かれますが、ご覧の通り、成分でいいますと、五十歩百歩ということがお分かりかと思います。

マクロビオティックをされている方に、非常に虫歯や歯周病が多いことを、ことあるごとにお話しさせていただいておりますが、白砂糖はいけないけれど、甜菜糖、メープルシロップ、アガベ、羅漢果などなど、代替甘味料を良しとする傾向が強く、ひょっとしたら、市販のケーキよりも甘いマクロビオティックスイーツを多食なさっておられることが原因だったりいたします。玄米ごはんちょっとで、おかずが中心、必ず食後にデザートなんて、毎日の食事だと、体を壊しますよ。

はちみつも果糖ですので、単糖類で、非常に甘く代謝スピードが早いものです。(ちなみに、はちみつは1歳未満の摂取を制限していますが、これは「はちみつ」の中にボツリヌス菌が含まれている場合があり、 これを乳児期の赤ちゃんが摂取すると、ボツリヌス中毒を起こす危険性があるからです。)

精糖メーカーは、「砂糖は脳の栄養素」などと高らかに謳います。ブドウ糖が脳の栄養となることは周知のことではありますが、だからといって、ブドウ糖を取ればいいかというとそうではありません。砂糖(ショ糖)は二糖類で、非常に単糖類に近い結合形をしており、分解が簡単だけに血中に入るスピードはとても早く、血糖値の乱高下をきたし、私たちのカラダはそのスピードに付いていけず不具合を起こしてしまいます。

かつて、私たち人間が進化の過程のなかで、狩猟から農耕に生活スタイルを変え、その後奇跡のような進化を遂げた理由は、穀類のでんぷんを得て、咀嚼し、ゆっくりとブドウ糖に分解をし、それが大脳皮質の栄養となり、今日の文化を築くまでになったのです。(この進化の過程は、生まれたばかりの赤ちゃんが、母乳という究極の動物食を得て歩けるようになる体を作り

・・・でも、牛のおっぱいのようにタンパク質中心ではなく糖質が多く、1年間ママに抱っこされて心と脳の発達を促すことができているのですよ・・・その後、離乳とともに穀類中心の食事スタイルに変化し、情操や知識を育みながら成長し社会性を形成していく過程となんか似ている気がします)

それが、お口の前にすでに単体ブドウ糖に近い形の状態で摂取すると、口腔内が壊れる(虫歯、歯周病、歯肉炎、叢生歯、口呼吸などなど)どころか、心身(physical:体、mental:心、spiritual:脳・精神・魂)ともに崩壊していく臨床を数多く体験してきました。そして、現在進行形です。

さて、皆さんは、何かを思う時どこで思うのか、その場所に手を当ててみてください。

いかがでしょうか?

「胸」に手を当てた方、「頭」に手を当てた方、あら?どちらだろうって迷った方・・・(笑)

どちらも正しいのです。

実は進化の過程で、バクテリアのような単細胞だった私たちの遠い祖先が、分裂を繰り返し、ようやく生き物らしくなったのが、海底に生息したミミズのようなものです。口から肛門があり、体のほとんどが消化器官のような生物です。そこから背骨、あばら骨、頭、尾、手足を持ち魚と進化しました。

無脊椎動物から脊椎動物になったわけです。

この劇的進化を、生態学では、二つのパーツに分類しました。

口から肛門を内臓系、後付けの背骨、あばら骨、頭、尾、手足を体壁系と呼び、それぞれのシンボルが、心臓であり、脳であるとしたのです。

なるほど、それで私たちは何かを思う時、胸で感じているような気がしたり、頭で思っているような気がしたりする訳ですね。

漢字の「思」という字は、田と心の合体ですが、実は、田というのは頭を俯瞰して見た象形文字で、脳を表しているのだそうです。

つまり、脳と心で「思」なのです。すごくないですか?

そして、口は内臓系の入り口でもあり、体壁系の頭の一部でもあり、つまり内臓系と体壁系をつなぐジョイント部分なんです。とても大切な器官であることが伺えますよね。

みなさん、赤ちゃんが生まれてきて、生後6カ月目くらいに下の前歯がチュって生えてきますが、これは何を意味しているかというと、お母さん、もうしばらくしたらもっと歯が生えてきてそろそろおっぱいから離乳する時期になりますよっていう合図なんです。(もちろん、半年で離乳は早すぎますよ。心の準備をしてくださいという意味です)

そして、その時を境に、必ずどの赤ちゃんも同じ行動を始めます。

それは、そこらじゅうにあるものを、手当たりしだいになめまわすことです。(なめまわし行動といいます)

この行動は、これは食べてもいいかどうかということの確認作業なんです。つまり、成長過程での捕食の情報収集をしているのです。言葉を変えれば「感受」する力を養っているということです。ですから、この行動をしっかりさせて上げられるかどうかで、「感受性」が培われるかどうかということになります。

口に持って行ったものの「感じ」を内臓系のシンボルである心で察知し、その情報を電気信号で体壁系のシンボルの脳に送り記憶させ、その結果私たちは判断することができるようになるのです。判断力が良いかどうかは「生きる」ために必要な「食べるもの」がどんなものなのかという、食べものと一番最初に出会う「口」での感受によるわけです。

(ちなみにミミズは目もなければ、耳も無く、鼻もないけれど、何を食べたらいいかということだけはわかっているんですね。全身消化器官というミミズ、ホントすごい能力を持っていますね。)

この内臓系と体壁系のジョイントである「口」を壊す食べ物と壊さない食べ物の選択は、生きていくためにとても大切なことなのですが、残念なことに、栄養学では壊す食べ物でも壊さない食べ物でも、糖質という括りで同等扱いをしてしまっています。

一般的に砂糖を代表する甘いものが、精神(精心)疾患を招くことは周知のことですが、それは当然で、口腔内を壊すわけですから、当然感受する力が落ち、心の問題を起こし、問題児の心で感受して脳に送られた情報は判断に欠く結果となり、いろいろな社会問題を起こすことになるのです。

社会的犯罪を起こしてしまった人の食生活が乱れているということは、たくさんの調査で周知されていますよね。

話をもとに戻しますが、栄養学で、ごはんも麺もパンも炭水化物、糖質で、砂糖も糖質だという分類の方法は、私たちの体のシステムが解っていない、吸収段階で全て同じブドウ糖になれば、同じ物質であるというあまりにも大雑把なものではないでしょうか?

糖質制限に穀類を入れてしまうのは、まさに脳の暴走であり、判断力が低いとしか言いようがない気がします。

口の前ですでに糖化(甘い)しているようなものは、どんなに体にいいと吹聴されても、しっかり検証し、もちろん、糖質だけが栄養素ではないので、摂取の仕方、組み合わせ方、主食、副食、嗜好品の棲み分けをして、節度をもって素敵な食事の在り方にしてほしいと思います。

甘いものは心の栄養素❤なんて、気持ちはわかるけど、決して言わないでね!

オーソモレキュラーという栄養療法についても、もちろん、食事においての指導もありますが、欠乏栄養素をサプリメントで補うという考え方には、対処療法として一過性に用いることは否定しませんが、やはり、生きた食材を使って栄養を摂取するという本来の食事を基本に考えていくことが望ましいと思います。

松見歯科でも、鬱の患者さんや不妊の患者さんにおススメして、オーソモレキュラーの指導で、見事に回復、妊娠したという症例はありますが、やはり、健康の本筋ではない気がいたします。この療法では肉をかなり推奨されますが、日本人は欧米人に比べると腸がかなり長いですから、肉中心の食生活では、体に負担がかかりますし、タンパク質も必要ですが、摂取の仕方も昔ながらの伝統食をお手本にしながら行きたいなと思う次第です。

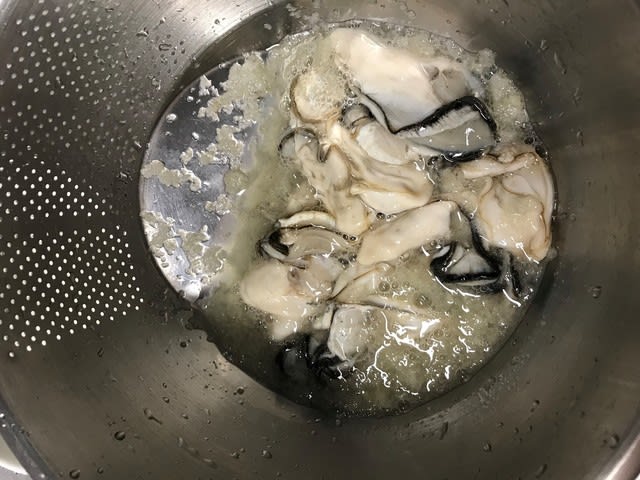

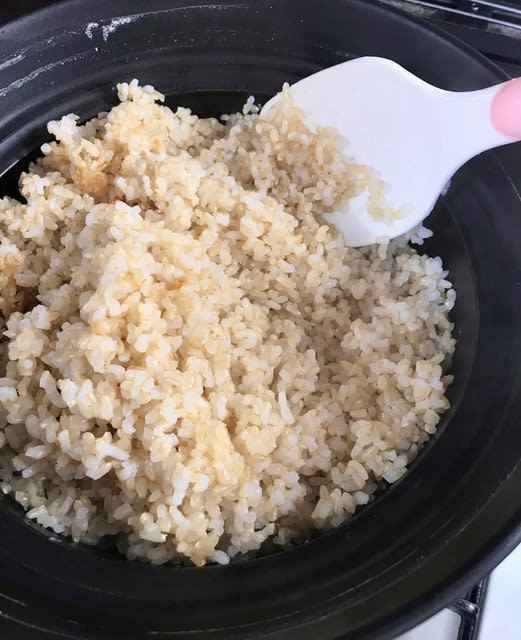

主食はごはん。できるだけ未精製のものがベスト!(体調や体質に合わせてチョイス。炊き方もそれぞれです。)良く噛んで、ごはんのでんぷんをゆっくりと唾液と混ぜ合わせて、分解していくのが、ジャパニーズスタイルかなと思います。

そして、どうしても甘いものが欲しい時は、できるだけ多糖類の米由来の甘味をチョイスしてくださいね。

玄米甘酒とか玄米米飴とか・・・。(これも毎日だと歯は問題を起こします)

さて、みなさんは、どうお考えになるでしょうか?