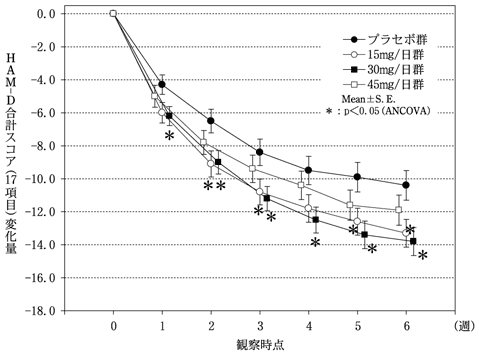

逆にいうと、医者が処方する「正規の薬」もその元来の薬効ではなくて、プラセボー効果で効いていることがあります。次のグラフがそれを物語っています。

(明治製菓、リフレックス錠の添付文書より引用。)

上図はリフレックスという抗うつ剤を6週間投与して経過を追ったものです。一番上の曲線(黒丸)がプラセボーを与えた群で、一番下の曲線(黒四角)がリフレックス30㎎を投与した群です。縦軸はうつ症状の改善度を表します。どの曲線も右肩下がりになっていますから、すべての群で改善が見られ、6週間たつと10ポイント~14ポイントよくなっています。

プラセボー群が10ポイントしかよくなっていないのに、リフレックス30㎎投与群は14ポイントよくなっています。だから、この図の制作者はプラセボー群より実薬のほうが確かに効くと言いたいわけです。ところが、プラセボー群でも10ポイントもよくなっています。つまり、プラセボーだけでもけっこう「効く」のです。ということは、リフレックスの効果とは、実薬部分の効果とプラセボー効果が足し算されたもの理解しなくてはなりません。

言い換えると、医者が処方した「実薬」で患者さんがよくなったとき、それが薬物本来の効果でよくなったのか、プラセボー効果でよくなったのか、医者にも誰にも分からないというケースが生じます。(医者は薬物本来の効果と考えがちですが、薬の種類によってはプラセボー効果のほうが大きい場合もあります。)

現在のところ、「実薬」は医者にしか処方できません。だから、患者さんがよくなったのがプラセボー効果によるものであったとしても医者の手柄になっていました。

冒頭にサプリメントが「薬効」を謳うと、もっと「効く」ようになると述べました。そうなると、実薬とサプリメントの境界があいまいになり、医者の独占だった「実薬をプラセボーとして(それとは知らずに)使用する既得権」が大幅に削られることになります。(この辺、意味が分かりにくいですか?)この既得権がなくなると、医者の独占業務が打撃を受けることは明らかです。

私の被害妄想とお断りしておきますが、厚労省はサプリメントが「薬効」を謳うのを許可することによって、上記の医者の既得権を奪おうとしているのではないでしょうか?それでは医者は立つ瀬がなくなります。

(エビデンス(科学的証拠)にうるさいアメリカが、なぜサプリメント天国なのか不思議に思っていました。でも最近、サプリメントは効かないとアメリカでも言われるようになってきました。日本ではどうなるでしょうか?)

(社会保険研究所刊。)

(社会保険研究所刊。)