日々のパソコン案内板

【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)

【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】

【PDFの簡単セキュリティ】

【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】

【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】

【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】

【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】

【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】

【手書きで書くように分数表記する方法】

【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】

【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】

【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】

先日の姉からのハガキの文字が見た目にもわかるくらい震えていた・・・

姉の場合、投薬のリチウムの副作用のようですが

現在、最低限の量にしてもらってるようで、これ以上減らすことが出来るのかは分かりません・・・

姉には、腎機能低下の副作用のことも言ってあるので、

先生とよく相談して減らせるものやったら、極力減らしてもらった方がいいといっているのですが・・・

減らすにもこれが限界なのか・・・やめることが出来れば一番良いのですが・・・

手の震えといえば、パーキンソン病という病名をよく効きますが、

昨日、大阪大学の研究チームがたんぱく質を使って

パーキンソン病の進行を止めることに成功したとの発表がありました。

今までは進行を抑えることは出来なかったらしいのですが、

この快挙により、希望が見えてきたようです。

今朝は、この発表記事を転載してみようと思います。

~以下、3月15日読売新聞朝刊より抜粋~

パーキンソン病進行止めた

神経細胞の減少を防ぐたんぱく質を使って、パーキンソン病の進行を抑えることに成功したと、大阪大の望月秀樹教授(神経内科学)らの研究チームが発表した。

マウスで成功

動物実験による成果で、新しい治療法の開発につながる可能性があるという。論文は14日、英電子版科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された。

阪大チーム たんぱく質導入

チームは、神経細胞の減少を防ぐことで知られるたんぱく質「ネクジン」が、ミトコンドリアの働きを促進することを発見した。パーキンソン病を発症させたマウスの脳にネクジンの遺伝子を導入する実験を実施したところ、約90%の神経細胞が生き残り、症状の進行を抑制。一方、導入しない場合、30~40%しか生き残らず、症状が進行したと推定した。パーキンソン病の患者数は国内で約14万人とされ、ドーパミンを補う薬物治療があるが、進行を抑えることはできない。望月教授らは「数年内に臨床研究を目指す」としている。近畿大医学部の平野牧人准教授(神経内科学)は「パーキンソン病との関連が言われていなかったネクジンの効果を示した。新薬や遺伝子治療が開発される可能性がある」と話した。

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

先日、長姉と電話で話していた時・・・

郷里にいる次姉の目頭に腫瘍ができているらしく、

近くの総合病院の医師たちに・・・ひょっとしたら悪性かも・・・と云われ、

米子医大病院を紹介してもらった・・・と

ただ、状況が今一、はっきりしないし・・・

部位の進行状況にも、理解しがたい部分があるので、

取敢えず、ネットで写真入りの良性・悪性の瞼の腫瘍例写真と治療法を

プリントアウトし長姉宛に送付して置きました。

当の本人も、やはり独り身の不安からか、

表面上は平常心を保っているようですが・・・過去の肺がんとの関係で、

「悪性かも」との言葉に、恐ろしさで揺れ動いているようで、

米子医大へ○○日に行く・・・やはり止める・・・

やっぱり行ってくるなどとなかなか結論が出ない様です・・・

先程の資料も、直接、次姉宛に送ってやろうかとも考えましたが・・・

私も色々考え抜いた挙句の結論でした・・・が・・・

やはり、直接話が出来ないのは・・・切ないですね・・・

兎に角、悪性じゃないことを願っております。

今朝は、がんの免疫療法に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、3月14日スポーツ報知より抜粋~

新薬登場で効果アップ、ようやく第4の柱に

がん免疫療法

免疫療法とは、体が本来持っている免疫力を活用してがんを退治する治療法だ。免疫力を担うのが、誰もが持っているTリンパ球やNK(ナチュラルキラー)細胞、マクロファージ。樹状細胞など。これまでの免疫療法は、それら免疫細胞に働きかけて攻撃力を高めるものだが、期待する効果は上がらなかった。その理由は、がん細胞が免疫細胞の「チェックポイント」に働きかけて、免疫細胞が攻撃できなくしてしまうためだ。いくらアクセルを踏んでも、ブレーキをかけられたら車は進めないのに似ている。

免疫チェックポイント阻害剤が画期的なのは、その名の通り、がん細胞が免疫細胞のチェックポイントに作用するのを邪魔することだ。ブレーキを踏ませずに、本来の免疫力を発揮させようというのである。

日本では2014年に小野薬品工業からオプジーボ(一般名・二ボルマブ)という商品名で発売され、今のところ悪性黒色腫(メラノーマ)と非小細胞肺がんが適応になっている。米国ではそれに加えて腎臓がんが適応になっている。これらのがんに対して、2割から4割の患者に効果があるという。少ないようだが、ほかの治療法がまったく効かない患者に対してなので、劇的な効果と言える。

現在、他のがんに対する臨床試験が行われているので、オプジーボの適応が広がる可能性がある。まだ高価な薬で、現在の薬価では月間300万円ほどに上るが、健康保険が適用されるので患者の負担は月額10万円(4か月目以降は約4万5000円)程度で済む。新薬の登場で免疫療法が名実ともにがん治療の「第4の柱」になったが、研究開発が進めば、がん治療の中心になるかもしれない。

(医療ジャーナリスト・田中 皓)

昨日の夕食時、食事をし始めて食べ物を飲み込んだら・・・

食べ物が中途で止まっているような感じで、胸をたたいても、下りてくれない・・・

呼吸は別に何ともないのですが・・・下りてくれない・・・

ならば、水で流してみようと水を飲み込んでも下りてくれない・・・

ここからは、朝から少々汚い話になるのですがお許しください。

喉に「ウッ!」と力を入れるとまず水が戻ってきた・・・

さらに、力を入れると・・・牛の反すう胃と一緒で・・・飲み込んだものが・・・

これを数回繰り返していると・・・スゥ~と下りていくのがわかり正常な状態に・・・

実は、私はこのような状態が結構起きるんです・・・

若い頃から、こんな症状があったように思いますが・・・

それが、歳と共に回数が増えてきているように感じます。

これって嚥下する力が衰えてきている状態もあるんでしょうね。

口の周りの筋肉のトレーニングはしているんですが、

あまり効果がないようで、少々気にはなっているんです・・・がっ!

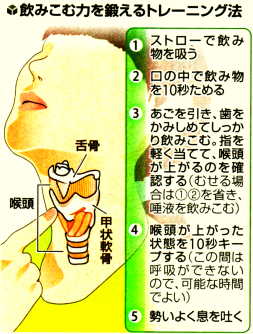

今朝の新聞記事に喉を鍛えるトレーニング方法が載っていましたので

この方法をしばらく続けてみようかと思っています。

体のあちこちの機能が段々と衰えてきているんですよね・・・

でも・・・でも・・・抵抗し続けるぞ! 歳も取りたくねぇ~!!

今朝は、嚥下トレーニングの記事を転載してみようと思います。

~以下、3月13日読売新聞朝刊より抜粋~

「飲み込む力」鍛えよう

肺炎は、がん、心疾患に続く日本人の死因3位の病気だ。その7割以上が、食べ物などが誤って気管に入り、肺が細菌感染して起きる「誤嚥性肺炎」とされている。「正しく飲み込む力を鍛えれば、誤嚥性肺炎は防げる」と、神鋼記念病院(神戸市)・耳鼻咽喉科長 の蒲長瀬昌宏さん=写真=が、嚥下トレーニングの本を出版した。 (米井吾一)

の蒲長瀬昌宏さん=写真=が、嚥下トレーニングの本を出版した。 (米井吾一)

神鋼記念病院

耳鼻咽喉科長

蒲長瀬昌宏さん 訓練本出版

高齢者施設などでは、食べ物を軟らかくする工夫をしたり、口周りの筋肉を動かす体操をしたりしている。しかし、それだけでは誤嚥は防げず、根本的な解決にならない――。そんな問題意識から考案したのが、「

喉頭は、食べ物を飲み込むときに上がり、食べ物を食道に送ると同時に、気管に

トレーニングでは、飲み物を口にためた後、喉頭が上がるのを確認しながら飲み込む。慣れてくれば、喉頭が上がった状態で止めたまま10秒キープすることを2~3回繰り返す。「若い時と同じように喉頭がちゃんと動けば、誤嚥は起きないはずだ」と蒲長瀬さんは言う。

蒲長瀬さんは2年前から、高齢者施設で嚥下トレーニングの指導を行っている。車いすの92歳の女性は毎日トレーニングを続けて、1か月後には喉頭が持ちあげられるようになったという。

本では、食べ物の大きさを整えたり、食べ物を送りこんだりする舌を、しっかり動かせるようにするための方法も紹介している。蒲長瀬さんは「60歳以上になると多くの人は嚥下機能が落ちてくる。まだ元気なうちに試してみてほしい」と話す。

本は「健康長寿は『飲み込み力』で決まる!」(メイツ出版、1380円税別)。

神鋼記念病院の問い合わせは、代表(078・261・6711)。

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

昨夜の「金スマ」の特番終了時にMCの中居正広さんが言葉を絞り出すように、

「言葉では言いながら、なにも行動を起こしていない自分が恥ずかしい・・・」と・・・

この気持ちは、私も同じなんです・・・

じゃ、何も行動を起こしていない人は・・・責められてしかるべき人?

常に、被災者の方達に寄り添っていない自分はやはり駄目なんでしょうか・・・

何もできない・・・いや、していない自分達は・・・せめて、

ことあるごとに思いだし・・・決して忘れ去ることがないようにすることで

少しでも、被災者の方達の心に寄り添うことが出来れば・・・

何を薄っぺらい綺麗ごとを言ってるんだ!・・・とお叱りを受けることと思います・・・そして、

こんな、薄っぺらい綺麗ごとを云っても、何の手助けにもならないことも分かっています・・・が、

これくらいのことしか出来ないんです・・・御免なさい・・・

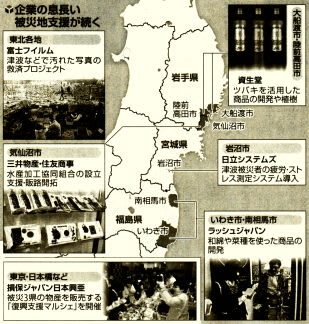

今朝は、企業が支援し続けている復興事業の紹介記事を転載してみようと思います。

~以下、3月12日読売新聞朝刊より抜粋~

震災5年

企業 強み生かし支援

ブランド力や販路ノウハウ

震災から5年が経過した今も、企業による息の長い被災地支援が続けられている。復興を後押ししようと、それぞれの強みを生かした取り組みを進めている。 (武田泰介、福島春菜)

■ 疲労度チェック

面積の48%が津波に襲われた宮城県岩沼市。集団移転などで約340世帯が暮らす玉浦西地区の集会所で8日、住民向けの健康講座が開かれた。

植樹したツバキに寄り添う米田さん(2日、岩手県大船渡市で)

両手の人差し指で2か所のセンサーに触れ、心拍数変動を測ると、自律神経のバランスが数値で分かる。本人も気付きにくい疲労や心身のストレスを把握するきっかけになる。

松原孝之主任技師は「被災者は目に見えない苦労を重ねている。気付かないうちに無理が重なり、突然倒れてしまう恐れもある」と心身のケアの重要性を訴える。

■ ツバキの縁

資生堂は、岩手県の大船渡市と陸前高田市の花がともに社のシンボル「ツバキ」である縁から、現地のツバキを活用した商品開発などに乗り出している。気仙地区のツバキのブランド価値を上げ、地元産業の活性化を促す狙いがある。大船渡市の日本最古といわれる樹齢約1400年の「三面椿」の香りを参考に、寝具や空間に吹きかけて使うナイトミストを開発した。2014年10月からインターネット販売を始め、初回の5000個が3か月で完売、8000個を増産した。売り上げの一部は椿の植樹費などに充てられる。

気仙地区の椿油を使ったドレッシングは、東京都内の「資生堂パーラー」などで販売している。ツバキ油を生産する社会福祉法人「大洋会」の米田智・青松館館長は「支援を復興のチャンスにしたい」と話す。

三菱商事は、福島県郡山市で県内産のブドウなどを使ったワインやリキュールづくりを手がける「ふくしま

■ 水産加工で再起

水産業が壊滅的な被害を受けた宮城県気仙沼市の組合理事長でワカメ加工販売会社「かわむら」の川村賢寿社長は「5年間の時代の変化は大きい。震災前に戻るのは衰退と同じ。互いに手を組み、ブランド化を進めて販路を広げる必要がある」と危機感を持つ。

今後期待するのは、商社のノウハウを生かした海外への輸出だ。三井物産の赤間哲・東北支社業務室次長は「水産加工品は中国や韓国、ロシアの禁輸措置で苦境が続いているが、手をこまぬいているわけにはいかない」と語り、東南アジアなどへの売り込みに力を注ぐ考えだ。

■ 思い出復刻

「汚れた写真の洗い方がわからず困っている」。震災後、富士フイルムにはそんな情報が入り始めた。過去の水害で得たノウハウを基に汚れた写真の対処法をサイトに載せると、「写真は宝物」「プリントだからこそ残った」などと感謝の声が寄せられた。被災地を回って写真を預かり、神奈川県の工場などで洗って現地に送り返す活動を続けた。社員やOBら延べ約1500人が約17万枚の写真を洗浄した。ボランティア団体に技術支援も行い、今も被災地では写真の返却会が続いている。

梅肉エキス【紀州の赤本】

(ムメフラール1000mg含有/製品100g中)

(ムメフラール1000mg含有/製品100g中)

今日3月11日、東日本大震災から5年目になるのですが、

あの忌まわしいけど決して忘れてはならないこの日を前に

大津地裁の関西電力高浜原子力発電所3、4号機の

運転差し止めを命じた判決は当然のことやと思います。

二度と想定外などという言葉は使ってほしくありません・・・

ここに判決の一部分を抜粋してみます。

原子力発電所に求められるべき安全性その通りやと思います・・・

原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。

京都府の一番近い集落での話ですが・・・道は一本道・・・

テレビニュースでたびたび流れてますが、

宅急便の車がバックして戻らなければいけない様な場所の方達に

万が一の場合には自治体などのマイクロバスで避難する・・・なんて

一部には、ヘリコプターも使用するなどと云っているようですが、

地元の方も仰ってられたように、

「こんなとこ、夜間はヘリコプターは無理やし」・・・

避難訓練にしても、除雪した状態での避難訓練やったようです・・・

実際に、万が一の時に避難可能なんでしょうか・・・

国が主導して、最悪時の場合の避難対策を検討してもらわなければ、

やはり、再稼働には賛成できないんじゃないのでしょうか。

原子力発電ありきの電力会社や国の方針が最優先され過ぎているような気もしますが・・・

今朝は、災害時の避難所の実態を取り上げた記事を転載してみようと思います。

~以下、3月11日読売新聞朝刊より抜粋~

医療ルネサンス

つなぐ教訓

震災5年

避難所の実態 改善せず

阪神大震災から16年たっても。避難所の生活環境はほとんど改善されていなかった。(岩手県陸前高田市の第一中学校で、2011年3月29日撮影)

硬い床に雑魚寝し、1週間以上過ぎても食事はおにぎりや菓子パンが中心。水洗トイレはすぐに使えなくなり、不衛生な仮設トイレはみんな使いたがらない。

阪神大震災から20年を経ても、避難所の劣悪ともいえる生活環境はほとんど変わっていない。

12年8月に復興庁がまとめた震災関連死の報告書では、同年3月末までに関連死と認定されて岩手、宮城、福島各県の計1590人のうち638人の死亡に、避難所などでの肉体・精神的疲労が影響していた。

とりわけ食事は健康に直結する。おにぎりなど炭水化物が中心で野菜やたんぱく質が不足する生活が続けば、便秘や胃腸障害、感染症に成りやすく、生きる意欲も失われてしまう。

各自治体は災害用に備蓄すべき食料を定めているが、「計画を満たしている自治体は2割しかない。アレルギー対応食など弱者対策も進んでいない」と国立健康、栄養研究所室長の笠岡宣代さんは指摘する。

笠岡さんらが11年4月上旬に、震災で被害を受けた宮城県気仙沼市で調査したところ、肉や魚が1日1回以下しか提供されていない避難所は36%に上った。大規模避難所ほど調理が難しく、食事が貧弱な傾向があった。

ただ、避難者が500人以上いても、震災直後から毎日のように野菜や魚を食べていた避難所も一部あった。同市の人口約3000人の離島・大島だ。

住民は各家庭で保管していた食材を持ち寄り、プロパンガスが使える小学校で周辺の避難所3か所分の食事を一度に作って配った。外からの物流が途絶えても、栄養バランスの良い食事をとることが出来た。

高血圧の高齢者が多かったが、震災後の1か月間で体調が悪化して本土まで緊急搬送されたのは2人だけだった。島で唯一の医療機関の大島医院院長の山本馨さん(71)は「避難所の食事が良かったのが健康を守れた一因」と振り返る。

昨年の関東・東北豪雨では、日本栄養士会が、避難所を巡回して栄養状態を改善する「災害栄養士」を茨城県常総市に初めて派遣した。高齢者向けの軟らかい食事や野菜ジュースを配るなどの活動を行った。

ただ、行政や支援団体の取り組みには限界がある。笠岡さんは「災害時用の保存食も、栄養バランスを考えて選ぶなど、家庭での取り組みも大切」と話す。

今朝、妻が出勤前にポツリとこぼした一言・・・「仕事に行くの嫌になった・・・」

それを聞いて私は、「昨日何かあったん?」と聞いてみたんです。

話し始めた妻によると・・・

今回移動で担当になった社員のことでした・・・

何を勘違いしているのか、全てにおいて自分が取り仕切りたがり、

昨日は自分の思う通りにならなかったらしく、

周りにあるものをドンドンとたたいて、大声で切れまくっていたと・・・

それを聞いた他の部署の方が来られ、叱りつけられたら・・・

その後は、パートさん達の機嫌取りを始めたらしいんです。

どうも、周りへの配慮が出来ない人物らしく、

要するに、駄々っ子のような独りよがりの性格のようですね・・・

どこかの議員さんにも泣きわめきながら会見してた人いましたよね。

以前、彼がいた店舗の社員さんも彼のことを

「変わり過ぎてるからかなりやりにくいと思うよ」と忠告されてたらしいのですが・・・

ここで私が、「もうええやん。辞めるか!?」と言葉をかけてあげられたらいいのですが、

現実はそうもいかない事情もありますので、掛ける言葉がなかなか見つかりません。

兎に角、私たち庶民が、景気が回復した・・・と

感じられる日が1日も早く来ることを願わずにはいられませんね。

もう少し、もう少しだけ二人して頑張らねば!

今朝は、世の中に出回っている現金の月中残高の記事を転載してみようと思います。

~以下、3月10日読売新聞朝刊より抜粋~

日銀が2月16日に始めたマイナス金利政策の余波で、預金金利も軒並み低下した。お金を銀行に預けても利息がほとんど得られないことから、現金を手元に置く「タンス預金」が増えている可能性がある。

日銀が2月16日に始めたマイナス金利政策の余波で、預金金利も軒並み低下した。お金を銀行に預けても利息がほとんど得られないことから、現金を手元に置く「タンス預金」が増えている可能性がある。

現金の残高は、日銀が2%の物価安定の早期実現を目標に13年4月から「量的・質的金融緩和」を始めて以降、金利低下を背景に増加傾向が強まった。マイナス金利の導入で、こうした動きに拍車がかかった可能性があるが、日銀は「マイナス金利の影響かどうかを判断するのは、やや時期尚早だ」(幹部)としている。

低金利は当面続くとみられ、タンス預金だけでなく、資金を投資などに移す傾向が強まりそうだ。ニッセイ基礎研究所の上野剛志氏は「資産運用を見直す機運は高まっている。お金の動きが変わる可能性がある」と指摘する。

一方、マネーストックの代表的な指標となる「M3」(金融機関以外の企業や個人が保有するお金の量)の月中平均残高は、前年同月比2.5%増の1237兆7000億円だった。景気の緩やかな回復に伴い、金融機関の貸し出しが増えているためだ。

それを聞いて私は、「昨日何かあったん?」と聞いてみたんです。

話し始めた妻によると・・・

今回移動で担当になった社員のことでした・・・

何を勘違いしているのか、全てにおいて自分が取り仕切りたがり、

昨日は自分の思う通りにならなかったらしく、

周りにあるものをドンドンとたたいて、大声で切れまくっていたと・・・

それを聞いた他の部署の方が来られ、叱りつけられたら・・・

その後は、パートさん達の機嫌取りを始めたらしいんです。

どうも、周りへの配慮が出来ない人物らしく、

要するに、駄々っ子のような独りよがりの性格のようですね・・・

どこかの議員さんにも泣きわめきながら会見してた人いましたよね。

以前、彼がいた店舗の社員さんも彼のことを

「変わり過ぎてるからかなりやりにくいと思うよ」と忠告されてたらしいのですが・・・

ここで私が、「もうええやん。辞めるか!?」と言葉をかけてあげられたらいいのですが、

現実はそうもいかない事情もありますので、掛ける言葉がなかなか見つかりません。

兎に角、私たち庶民が、景気が回復した・・・と

感じられる日が1日も早く来ることを願わずにはいられませんね。

もう少し、もう少しだけ二人して頑張らねば!

今朝は、世の中に出回っている現金の月中残高の記事を転載してみようと思います。

~以下、3月10日読売新聞朝刊より抜粋~

2月 現金残高90兆円

タンス預金

増加傾向に

企業や個人が現金を手元に置く傾向が強まっている。日本銀行が9日発表した2月のマネーストック速報によると、世の中に出回っている現金の月中平均残高は前年同月比6・7%増の90兆3000億円で、2003年2月以来、13年ぶりの高い伸びになった。

現金の残高は、日銀が2%の物価安定の早期実現を目標に13年4月から「量的・質的金融緩和」を始めて以降、金利低下を背景に増加傾向が強まった。マイナス金利の導入で、こうした動きに拍車がかかった可能性があるが、日銀は「マイナス金利の影響かどうかを判断するのは、やや時期尚早だ」(幹部)としている。

低金利は当面続くとみられ、タンス預金だけでなく、資金を投資などに移す傾向が強まりそうだ。ニッセイ基礎研究所の上野剛志氏は「資産運用を見直す機運は高まっている。お金の動きが変わる可能性がある」と指摘する。

一方、マネーストックの代表的な指標となる「M3」(金融機関以外の企業や個人が保有するお金の量)の月中平均残高は、前年同月比2.5%増の1237兆7000億円だった。景気の緩やかな回復に伴い、金融機関の貸し出しが増えているためだ。

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

私の昼食は、山盛りの野菜サラダと春雨スープなんです・・・

我が家の冷蔵庫には「ホット庫」という温める機能が付いているのですが、

冬場の寒い時期には、このサラダを朝から60℃のホット庫に入れ温めておくんです。

毎日、毎日、キャベツを刻み・・・他の野菜を刻み・・・用意してくれてる妻には

感謝の言葉しかありません。(人''▽`)ありがとう☆

昨夕の夕食に揚げ物の添え物としてキャベツの千切りが付けてあったんです・・・

ところが、食べてみると・・・どうも水分が少ないようなパサつき感があるんですね・・・

「ひょっとして、このキャベツ・・・カットして売ってるやつ?!」・・・と聞いたんです

妻は「そやで!」・・・と一言・・・

それを聞いた私は「大丈夫なん?」・・・と・・・

妻は「ちゃんと業者さんがきっちりと封をして納品してくるから大丈夫」・・・と断言・・・

この千切りキャベツは妻が働いているスーパーの商品やったんですが、

やはり、私にはカット野菜には一抹の不安もあります。

ただ、忙しい妻が毎日家でカットしているのを見ていると、たまには仕方がないな・・・とは思いますが・・・

料理を何もしない・・・と云うよりできない昭和の男が、不安だなんて贅沢ですかね

今朝は、カット野菜についての記事を転載してみようと思います。

~以下、3月9日読売新聞朝刊より抜粋~

切り刻まれた野菜が袋詰めされた「カット野菜」。袋から出してすぐに食べたり、調理したりできて便利なことから、近年は需要が増え、バリエーションも広がっている。 (宮木優美)

■ 調理用40種類

ラーメン用、焼きそば用、カレー・シチュー用、焼き肉用――。千葉市にある「イオンスタイル幕張新都心」の野菜売り場の一角には、用途を記したカット野菜の袋がずらりと並ぶ。

魅力多彩「カット野菜」

用途別に使い分け

不作でも値段安定

開発を担当するイオンリテールの室井英男さんは『こんなカット野菜がほしい』という声を聞きながら、商品を増やしてきた」と話す。安全・鮮度 工夫凝らす

サラダクラブの調査では、「なんとなく不安」「不衛生に感じる」「産地が分からない」などの理由でカット野菜を使いたくないという声もあった。同社のホームページで、製造過程を公開するなどして安全性をアピール。3月半ばから、主力商品の「千切りキャベツ」(130㌘、税込み希望小売価格108円)と「ミックスサラダ」(100㌘、同)の袋に、専用アプリで読むと生産者情報を見られるQRコードを付ける予定だ。

安全性や鮮度維持については各社とも、工夫を凝らす。セブン&アイ・ホールディングスでは、プライベートブランド「セブンプレミアムのカット野菜をできるだけ人の手が入らないオートメーション化された工場で生産しており、産地から店に至るまで低温で管理することで鮮度を維持している。

各社の説明によるとカット野菜の多くは、丁寧に水で洗い、低温管理することで劣化や変色を防いでいるという。袋に「洗わずに食べてください」「洗わずに使える」などと書かれている商品は製造過程で洗われているので、そのまま食べたり、調理したりできる。

安全性や鮮度維持については各社とも、工夫を凝らす。セブン&アイ・ホールディングスでは、プライベートブランド「セブンプレミアムのカット野菜をできるだけ人の手が入らないオートメーション化された工場で生産しており、産地から店に至るまで低温で管理することで鮮度を維持している。

サラダ用に生産者情報

ローソンが関東・甲信越の店舗で提供するカット野菜の一部は、ミネラルバランスが整った土で育てた野菜を使用。ホームページで生産者を紹介している。各社の説明によるとカット野菜の多くは、丁寧に水で洗い、低温管理することで劣化や変色を防いでいるという。袋に「洗わずに食べてください」「洗わずに使える」などと書かれている商品は製造過程で洗われているので、そのまま食べたり、調理したりできる。

同社でカット野菜の販売が増え始めたのは2010年頃。天候不順で野菜の価格が高騰した際、価格変動が少なく必要な分量だけ購入できるカット野菜に注目が集まった。それ以前は、若者や単身者向けの商品だったが、高齢者やファミリー層が購入するようになり、売り上げは11年から15年の間に2倍に増えたという。

■ 無駄なく使える

健康志向も影響する。サラダ用のカット野菜を製造・販売する「サラダクラブ」が昨年、園国の20歳~69歳の男女約2000人を対象に行った調査では、63%が「野菜が不足している」と感じており、野菜を十分に取れない理由で最も多かったのが「価格が高い」(41%)、次いで「食べきれない」(27%)、「保管がかさばる」(20%)だった。同社の田中龍二専務は「野菜を取りたいと考える人が多い一方で、食べきれない、捨てるのがもったいないとして買い控える傾向がある。食べる分だけ買えるカット野菜のニーズは高まっている」と話す。

先日、私と妻のスマホのセキュリティーパッチが、立て続けに2回もありました・・・

OSが4.4.2セキュリティパッチレベル2016-02-01

セキュリティパッチとは・・・

プログラムに脆弱性やセキュリティホールなどが発見された際に、

それらの問題を修正するための配布プログラムのことなんです。

ただ、バージョン5.0にアプグレードの情報もあるのですが・・・

何回か延期されて未だに無理のようです。

スマホ初心者の私は、スマホというものもコンピューターと同じように

OSのサポート期間が決められているものやと勝手に思っていました・・・が、

アンドロイドスマホに関しては、Googleがパッチを配布しても、

販売元の通信事業者が配布してくれなければ、

末端の私達はそのパッチを利用することすら出来ないんですよね。

Googleも4.4以降のバージョンしかサポートしないとのことです・・・

販売事業者も発売後の更新は1年数か月で途絶えてる機種が多いといいます。

これって、何か釈然としません・・・が・・・私達も知らない・・・ではなく

ある程度理解した上で、スマホやタブレットと付き合っていかなければ、

今後、とんでもないことに巻き込まれる危険性もあるということですよね。

今日、転載しようと思っている記事は少々長い記事ですが、

皆さんも是非心得ておいていただきたいを思い・・・全文、転載してみました

~以下、3月8日読売新聞朝刊より抜粋~

コンピューターの世界では、利用が始まった後にプログラムにセキュリティー上の

コンピューターの世界では、利用が始まった後にプログラムにセキュリティー上の脆弱 性(弱点)が見つかることは珍しくない。脆弱性が見つかるとパッチ(絆創膏 )と呼ばれる修正プログラムが作られ、利用者がアップデート(更新)することで安全を保っている。「パッチを当てる」ともいい、いわば傷口を絆創膏で塞ぎ、バイ菌の侵入を防ぐようなものだ。

特に日本ではワンセグやおサイフケータイ機能など独自仕様が多く、大幅な書き換えが必要になる。さらに販売元の通信事業者も独自機能を盛り込んでいるため、ここでも同様の修正や検証を行わねばならない。

端末メーカーのある社員は「修正や検査のコストは莫大だが、すでに商品を販売した後の客からは回収できない。どうしても対応は後回しになる」と打ち明ける。

だが、アンドロイド端末の場合は、開発者のグーグルがOSの更新プログラムを作っても、私達が自分のスマホに入れるには販売元の通信事業者が配布してくれるのを待つしかない。

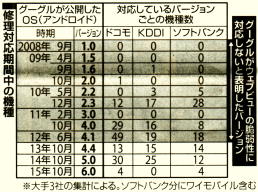

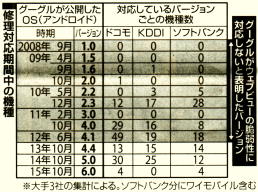

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク(ワイモバイル含む)の大手3社が発売したアンドロイド端末のうち、まだ機体の修理期間が終了していない全323機種のOSを、3社の協力を得てチェックしてみた。

まずOSのバージョンを見てみよう(表)。グーグルは2008年に最初のバージョンを公開して以降、次々と機能強化と脆弱性の修正をはかってきた。最新OSは昨年10月に公開された6.0。だが、国内機種の77%は4.4以前の古いOSのままだ。発売後にOSバージョンアップのための配信が行われる機種は多くはなく、KDDIの場合、96機種中の35機種だった。ちなみに11年発売のiPhone4Sは、当初のOSは5.0だったが、9.2までバージョンアップ可能だ。

古いOSのままだとセキュリティ上の問題が放置される恐れがある。たとえば、「ウェブビュー」というアプリ関連の機能には、通信改ざんの恐れなど様々な脆弱性が見つかっているが、これについてはグーグルは4.4以降のバージョンしかサポートしていない方針を明らかにしている。国内の64%は非対応機種だ。

グーグルはバージョンアップ時だけでなく、セキュリティー上の問題が見つかると随時、修正プログラムも出すが、その修正が利用者に届かない機種はは多い。

例えば昨夏、「ステージフライト」と呼ばれるメディア再生機能で見つかった脆弱性。最悪の場合、スマホを遠隔操作される恐れも指摘され、グーグルではこれに対応する修正プログラムを出した。だが、その時点で発売済みの端末に配信されたのは、ドコモで9機種、ソフトバンクは25機種。KDDIは「回答できない」としている。

発売後の更新状況を見ると1年数か月で途絶えている機種は多く、1年未満のものも少なくない。13年6月に発売されたある機種は、3か月後の配信を最後に、その後の更新はない。販売面では、2年未満で機種変更した顧客から違約金をとる「2年縛り」を採用してきた一方で、安全面では1年程度しか面倒を見ない仕組みには批判の声もある。

脆弱性情報の取扱いに詳しいセキュリティー会社「ラック」の谷口隼祐 氏は「ソフトウェアにも賞味期限があるということを、もっと社会全体で意識するべきだ」と訴える。

同じことはほかの情報家電にも当てはまる。12年に無線ルーターに見つかった脆弱性のため利用者のネット接続IDが大量に盗まれ、ネットバンキングの不正送金に悪用された事件がいい例だ。メーカーは修正プログラムを出したが、製品は「売り切り型」で、メーカーが顧客の連絡先を把握していなかったこともあり、周知は困難を極めた。今も数千台が欠陥を抱えたままになっていると言われる。

ソフトウェアへの継続的なサポートが必要な時代、そのコストを誰がどう負担していくのか、社会全体で考える必要がありそうだ。

OSが4.4.2セキュリティパッチレベル2016-02-01

セキュリティパッチとは・・・

プログラムに脆弱性やセキュリティホールなどが発見された際に、

それらの問題を修正するための配布プログラムのことなんです。

ただ、バージョン5.0にアプグレードの情報もあるのですが・・・

何回か延期されて未だに無理のようです。

スマホ初心者の私は、スマホというものもコンピューターと同じように

OSのサポート期間が決められているものやと勝手に思っていました・・・が、

アンドロイドスマホに関しては、Googleがパッチを配布しても、

販売元の通信事業者が配布してくれなければ、

末端の私達はそのパッチを利用することすら出来ないんですよね。

Googleも4.4以降のバージョンしかサポートしないとのことです・・・

販売事業者も発売後の更新は1年数か月で途絶えてる機種が多いといいます。

これって、何か釈然としません・・・が・・・私達も知らない・・・ではなく

ある程度理解した上で、スマホやタブレットと付き合っていかなければ、

今後、とんでもないことに巻き込まれる危険性もあるということですよね。

今日、転載しようと思っている記事は少々長い記事ですが、

皆さんも是非心得ておいていただきたいを思い・・・全文、転載してみました

~以下、3月8日読売新聞朝刊より抜粋~

今や国民の3人に1人が使うとされるアンドロイドOS※のスマートフォン。だが、発売から1年前後でOSのサポート対象から事実上外れてしまう端末が多いことをご存知だろうか。OSの欠陥が放置されればサイバー攻撃などの危険は増す。ソフトウェアの「賞味期限」について、メーカーも販売会社も、そして私たち利用者も考える時期に来ているのではないか。

アンドロイド スマホ3社323機種調査

※

アンドロイドOS グーグルが提供するスマホやタブレット用の基本ソフト。2008年に最初のバージョン1.0が公開され、最新バージョンは昨年10月にリリースされた6.0.スマホ用OSとしては世界シェア1位。

なぜ?

一因となっているのがアンドロイド端末特有のビジネスモデルだ(図)。OSの開発も製造もアップルが行うiPhoneと違い、アンドロイド端末の場合、開発者はグーグルだが、製品を作るのは端末メーカー。各メーカーはグーグルから提供されたOSの一部を書き換えて独自の使用を施し、製品に仕上げている。端末に独自仕様

書き換え 大きな手間に

このため、グーグルから修正プログラムを受け取っても、自社用に書き換え、他の機能に不具合が生じないか検証もしなければならない。特に日本ではワンセグやおサイフケータイ機能など独自仕様が多く、大幅な書き換えが必要になる。さらに販売元の通信事業者も独自機能を盛り込んでいるため、ここでも同様の修正や検証を行わねばならない。

端末メーカーのある社員は「修正や検査のコストは莫大だが、すでに商品を販売した後の客からは回収できない。どうしても対応は後回しになる」と打ち明ける。

OS更新 サポート後手

たとえば、ウィンドウズOSの入ったパソコンの場合、OSを開発したマイクロソフトから定期的に更新プログラムが配布されている。スマホでも、いPhone(アイフォーン)の場合、アップルがiOSと呼ばれるOSのパッチを配布、いずれも利用者がアップデートする仕組みだ。

だが、アンドロイド端末の場合は、開発者のグーグルがOSの更新プログラムを作っても、私達が自分のスマホに入れるには販売元の通信事業者が配布してくれるのを待つしかない。

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク(ワイモバイル含む)の大手3社が発売したアンドロイド端末のうち、まだ機体の修理期間が終了していない全323機種のOSを、3社の協力を得てチェックしてみた。

まずOSのバージョンを見てみよう(表)。グーグルは2008年に最初のバージョンを公開して以降、次々と機能強化と脆弱性の修正をはかってきた。最新OSは昨年10月に公開された6.0。だが、国内機種の77%は4.4以前の古いOSのままだ。発売後にOSバージョンアップのための配信が行われる機種は多くはなく、KDDIの場合、96機種中の35機種だった。ちなみに11年発売のiPhone4Sは、当初のOSは5.0だったが、9.2までバージョンアップ可能だ。

古いOSのままだとセキュリティ上の問題が放置される恐れがある。たとえば、「ウェブビュー」というアプリ関連の機能には、通信改ざんの恐れなど様々な脆弱性が見つかっているが、これについてはグーグルは4.4以降のバージョンしかサポートしていない方針を明らかにしている。国内の64%は非対応機種だ。

グーグルはバージョンアップ時だけでなく、セキュリティー上の問題が見つかると随時、修正プログラムも出すが、その修正が利用者に届かない機種はは多い。

例えば昨夏、「ステージフライト」と呼ばれるメディア再生機能で見つかった脆弱性。最悪の場合、スマホを遠隔操作される恐れも指摘され、グーグルではこれに対応する修正プログラムを出した。だが、その時点で発売済みの端末に配信されたのは、ドコモで9機種、ソフトバンクは25機種。KDDIは「回答できない」としている。

発売後の更新状況を見ると1年数か月で途絶えている機種は多く、1年未満のものも少なくない。13年6月に発売されたある機種は、3か月後の配信を最後に、その後の更新はない。販売面では、2年未満で機種変更した顧客から違約金をとる「2年縛り」を採用してきた一方で、安全面では1年程度しか面倒を見ない仕組みには批判の声もある。

責任は?

取材していて気になったのが、ハードウェアの修理期間は設定されているのに、OSなどのソフトウェアのサポート期間は明示されていないこと。多くの利用者は、ハードの修理期間中はソフトの不具合も対応してもらえると思っているが、必ずしもそうでないのは前述の通りだ。脆弱性情報の取扱いに詳しいセキュリティー会社「ラック」の谷口

ソフトにも「賞味期限」情報流出 危険も

液晶画面が割れるなどハードの劣化は分かりやすいが、ソフトは形のないプログラム。物理的には劣化しようがないが、谷口氏は「昔の家電と違ってモノがネットにつながるようになったため、外部から攻撃を受ける危険が高まっている。製品化から時間がたてばたつほど、見つかる脆弱性は増え、サポートも大変になっていく」と指摘する。同じことはほかの情報家電にも当てはまる。12年に無線ルーターに見つかった脆弱性のため利用者のネット接続IDが大量に盗まれ、ネットバンキングの不正送金に悪用された事件がいい例だ。メーカーは修正プログラムを出したが、製品は「売り切り型」で、メーカーが顧客の連絡先を把握していなかったこともあり、周知は困難を極めた。今も数千台が欠陥を抱えたままになっていると言われる。

ソフトウェアへの継続的なサポートが必要な時代、そのコストを誰がどう負担していくのか、社会全体で考える必要がありそうだ。

ご好評頂いてます・・・ ご好評頂いてます・・・和紙のシャリ感・・・ 弊社オリジナルタオルを アウトレット価格でご提供! 品番[T_03] 健康タオル【和紙】 1枚 820円 2枚 1,555円 3枚 2,160円 |

先月の大阪・梅田でのスクランブル交差点の事故・・・

非常に痛ましい事故でした・・・

この事故をきっかけに、

自動車業界は車の自動制御機能を今まで以上に運転者の動向を監視する方向へと進むようです。

ところで、大動脈解離といえば・・・石原裕次郎さんを想い出します・・・

1981年に「西部警察」のロケ中に背中と胸に激痛が走り、慶応義塾大学病院に入院され、

「解離性大動脈瘤」で大手術・・・生還率3%といわれたが奇跡的に回復され、

病院の屋上から車いすに座り、手を振られている姿が鮮明に想い出されます・・・

最近では加藤茶さんも手術が成功されたとのことですが、

この病気は女性よりも男性が3倍も多いと言われます・・・

詳しいことは私には解りませんが・・・調べてみたところによると、

石原裕次郎さんの「解離性大動脈瘤」と梅田での運転男性の「大動脈解離」は

少し違うようです・・・「大動脈解離」 のうち解離が進行せず

瘤の状態で小康を保っている場合を 「解離性大動脈瘤」 と呼び、

瘤の状態にならずに、いきなり剥れて行く場合を 「急性大動脈解離」 といって死亡率が最も高いらしいです。

梅田での運転男性の場合は「急性大動脈解離」だったようです・・・

今朝は、大動脈解離についての記事を転載してみようと思います。

~以下、3月7日スポーツ報知より抜粋~

体内で一番太い血管 3層構造の隙間に出血

大動脈解離

大動脈は心臓から送り出される血液が最初に流れる血管で、心臓から上に向かった後、腹の方に下りてくる。直径は20~30㍉と体内で一番太く、血管壁は他の動脈と同様に、内膜、中膜、外膜の3層構造をしている。何らかのきっかけで、内膜が破れ、裂け目から血液が流れ込んで中膜が剥がれるのが大動脈解離だ。

大動脈解離を起こすと突然、「引き裂かれるような」激痛が走る。最も多いのは胸の痛みだが、背中の肩甲骨の間が痛むこともある。この痛みは大動脈の解離が広がるにつれて移動するのが特徴だ。

事故を起こした男性は現場の約100㍍手前でハザードランプを点灯させて約70秒間停車していた。恐らく体の異変に気づいたのだろう。このとき車のギアをパーキング(P)に入れてサイドブレーキを引き、救急車を呼んでいたら事故は防げた。しかし、ドライブ(D)に入れっぱなしだったのだろう。司法解剖で男性は解離部分から心臓を包む膜内に出血し、心臓を圧迫する「心タンポナーデ」を起こしたことがわかっている。その結果、意識を失ってアクセルペダルを踏み込み、ハザードランプを点滅させながら車が暴走したのだろう。

大動脈解離は国内で年間約1万人が発症していて、決して珍しい病気ではない。50~60代の男性に多く、特に高血圧の人は大動脈が傷んでいるので発症リスクが高い。胸や背中にただならぬ激痛を感じたら、直ちに救急車を呼ぶことだ。大動脈解離の疑いがあれば、病院では解離が拡大しないように血圧を下げ、造形剤を投与したCT検査で、どこが解離しているかを調べる。心臓に近ければ解離している部分を切除して人工血管に置き換える手術をするが、心臓から遠ければ血圧を下げる薬物療法を続けることが多い。

(医療ジャーナリスト・田中 皓)

シャープと鴻海の話し合いがようやく決着し、7日にも正式契約か・・・との報道もありました。

この契約見通しを持ってシャープの高橋社長は

経営責任を取り辞任する意向を周囲に伝えたといいます。

将来においてどのような形になっていくのか解りませんが、

かつてのシャープの開拓精神を失わないよう頑張ってもらいたいですね。

京都でも経営破たんした陶磁器販売の「たち吉」・・・

再生ファンドにより10年ぶりに中間決算において黒字になったとのニュースも聞きます。

日本各地で日本企業の再生へ向け投資ファンドの動きも活発化してきているといいます・・・

日本ブランドがどんどんと無くなっていく昨今・・・

やはり、日本人として悔しいやら、悲しいやら・・・何とも云えない心境なんですが、

兎に角、一社でも二社でも立ち直らせて頂きたいと思います。

今朝は、投資ファンドによる企業再生の記事を転載してみようと思います。

~以下、3月6日読売新聞朝刊より抜粋~

たち吉ブランド 立て直し

独立系再生ファンド「ニューホライズン キャピタル」(東京)は、経営破たんした陶磁器販売「たち吉」(京都市)の再建を2015年2月から手掛けている。15年9月中間決算は税引き後利益が700万円と、中間期では10年ぶりに黒字化を果たした。❉京都

創業260年余りの老舗は、消費者の陶磁器離れと安価な海外製品に押され、苦境に陥った。ニューホライズンの安東泰志会長兼社長(57)は「ロゴマークが何十種類もあるなど、ひどい状況だったが、知名度の高い『たち吉』ブランドにかけた」と説明する。創業家の退陣や部長以上の幹部の早期退職、全店舗の約2割に当たる38店の撤退などを進めた。「品がある」「気が利く」をキーワードに商品開発や店舗演出を見直し、ブランドイメージの再興を図る。

大手飲料メーカーから大型注文の打診が入るなど信用も戻りつつある。安東氏は「今後、訪日客の取り込みやインターネット販売の強化も図りたい」と語る。

(大阪経済部 都築建)

老舗、ファンドで再生

日本各地で投資ファンドによる企業再生の動きが本格化している。今後の成長を見込んで地方企業の買収も相次ぐ。支援を受ける企業も、老舗の陶磁器販売会社や百貨店、海外に進出する二輪車部品メーカーなど様々だ。

❉兵庫

城下の百貨店 改装で集客

ピークの1992年2月期に姫路店だけで279億円あった売上高が、大型スーパーなどに客を奪われ、15年2月期は2店体制で140億円に減った。MTMはJR姫路駅前の立地に目を付けた。盛岡市の商業施設を再生した実績を持ち、「地方都市は今後、主要駅を中心にコンパクト化が進み顧客が戻る」と再生のかじ取り役を買って出た。

今春の完成に向け、姫路店の地下の食料品売り場などを大規模改装している。1階にオープンカフェを導入し、観光客も呼び込む。ヤマトヤシキの伊角賢一社長(49)は「長く共存してきた地元商店街の期待も高い。店の再生が中心市街地、ひいては姫路のためになる」と意気込む。 (大阪経済部 野中智章)

今春の完成に向け、姫路店の地下の食料品売り場などを大規模改装している。1階にオープンカフェを導入し、観光客も呼び込む。ヤマトヤシキの伊角賢一社長(49)は「長く共存してきた地元商店街の期待も高い。店の再生が中心市街地、ひいては姫路のためになる」と意気込む。 (大阪経済部 野中智章)

相性考え 支援企業選び

❉静岡

2月からゴム製造「安福ゴム工業」(神戸市)の子会社として再スタートした。両社を引き合わせたのは、中小企業などの再生を支援する官民ファンド「地域経済活性化支援機構」(東京)だ。伸東工業は1969年創業。主力は外装用の樹脂部品でプラスチック成型で高い技術力を誇る。95年、インドネシアに進出し、日系メーカーのモノづくりに貢献。国内外で1500人超を雇用し、2008年のグループ合計の売上高は約80億円を計上した。

だが、リーマン・ショックを機に収益が悪化。同国の人件費高騰なども重なって資金繰りが悪化し、機構に支援を申し出た。機構はインドネシアに工場があり、同じ顧客がいることなどを考え、安福ゴムをスポンサーに選んだ。同社の安福忠昭社長(71)は「相乗効果で競争力を高めたい」と期待している。

(静岡支局 南祐太朗)

私は・・・京都タワーに過去一度、登ったような・・・登ったことがないような・・・

京都に住んでいて、これくらい曖昧な記憶しかないんです・・・お恥ずかしい・・・

独身の頃、郷里の友人が会社の同僚を連れて京都見物に来たことがありました。

彼らは清水寺へ行きたいというので、翌日、2台の車で行くことに・・・ところが、

当時の私は清水寺への車での行き方を知らなかったんですね。

結局、おのぼりさん状態になりながら、右往左往して行った記憶が残っています・・・

何十年と暮らしていても、未だに知らないところが多いですね。

京都駅前に在った「丸物百貨店」・・・後に「近鉄百貨店」に変わりましたが・・・

そのマルブツや近鉄にはチョコチョコと行っていたのですが、

肝心の京都タワーに登った記憶が、先ほども言ったように定かではないんです・・・

その京都タワーが14日からLEDでカラフルにライトアップされるらしいのですが、

京都の新しい風物詩として定着するといいですね!(^^♪

私も一度観ておかなくては・・・観に行けるかなぁ~・・・

今朝は、2日に試験点灯された京都タワーの記事を転載してみようと思います

~以下、3月4日読売新聞夕刊より抜粋~

京都タワー 1670万色の輝き

LEDによる試験点灯でライトアップされた京都

タワー(2日、京都市下京区で)=吉野拓也撮影

ライトアップ用に設置しているハロゲンランプの投光器50台を、パナソニック製のLED投光器20台に入れ替える。

現在のライトアップは基本は白色。年に十数回、青やピンク色などで彩っていたが、手作業で色付きのフィルムを投光器にかぶせる必要があり、準備に時間がかかっていたほか、色の切り替えもできなかった。LEDでは、色合いを瞬時に切り替えたり、複数の色を組み合わせたりできる。

2日には試験点灯が行われた。LED導入の費用は3000万円程度の見込みだが、従来と比べて消費電力を約70%削減できるという。

私が自宅で仕事を始めた頃・・・

殆ど外回りしていましたので、ポケットベルを持ち歩いていました。

ポケベルを持つまでは、家に得意先から電話がかかると

私の外出先へ妻が電話をかけ、

私が到着したら「家まで電話を入れるように」とお願いしていたんです。

それが、ポケベルを持ってからは、ポケベルに連絡が入ると

運転中でも、すぐに公衆電話を探して車を止めそこから連絡できたんですね。、

だから、その当時はポケベル・・・「随分と便利なもんやなぁ~」と考えてたんです。

それが携帯電話が普及し始め、携帯電話を購入した途端に

ポケベルって公衆電話を探さなければ駄目やったので不便やった・・・と

ただ、当時の携帯は電波状況はあまりよくなく、電波が届かない場所も結構ありました・・・

この頃から、公衆電話ボックスがどんどん減っていったと思います。

実際今では、電話ボックスを見つける方が難しいように感じますね。

しかし、今朝の新聞で「へぇ~、そうなんや!」と教えられたことがあります・・・

それは、公衆電話は災害時でもつながりやすいため、

法令で一定数以上の設置が義務づけられているということらしいですね。

その電話ボックスをNTT東日本が

Wi-Fiの設置場所として貸し出すという取り組みを発表したらしいんですが、

これは、NTT西日本もやるべきじゃないのかなと思いましたね。

今朝は、この記事を転載してみようと思います。

~以下、3月4日読売新聞朝刊より抜粋~

料金は、NTT東が支払っているボックスの設置場所の地代などに応じて異なるが、月数千円程度という。営業エリア内の約3万3000か所のうち、機器の取り付けが可能な約1万6000か所が対象で、屋根や内部にアンテナと機器を備えられるようにする。

公衆電話は災害時でもつながりやすく、法令で一定数以上の設置が義務づけられている。NTT東は「場所貸し」で収益の改善にも努めたい考えだ。

殆ど外回りしていましたので、ポケットベルを持ち歩いていました。

ポケベルを持つまでは、家に得意先から電話がかかると

私の外出先へ妻が電話をかけ、

私が到着したら「家まで電話を入れるように」とお願いしていたんです。

それが、ポケベルを持ってからは、ポケベルに連絡が入ると

運転中でも、すぐに公衆電話を探して車を止めそこから連絡できたんですね。、

だから、その当時はポケベル・・・「随分と便利なもんやなぁ~」と考えてたんです。

それが携帯電話が普及し始め、携帯電話を購入した途端に

ポケベルって公衆電話を探さなければ駄目やったので不便やった・・・と

ただ、当時の携帯は電波状況はあまりよくなく、電波が届かない場所も結構ありました・・・

この頃から、公衆電話ボックスがどんどん減っていったと思います。

実際今では、電話ボックスを見つける方が難しいように感じますね。

しかし、今朝の新聞で「へぇ~、そうなんや!」と教えられたことがあります・・・

それは、公衆電話は災害時でもつながりやすいため、

法令で一定数以上の設置が義務づけられているということらしいですね。

その電話ボックスをNTT東日本が

Wi-Fiの設置場所として貸し出すという取り組みを発表したらしいんですが、

これは、NTT西日本もやるべきじゃないのかなと思いましたね。

今朝は、この記事を転載してみようと思います。

~以下、3月4日読売新聞朝刊より抜粋~

電話ボックス貸し出し

Wi-Fi設置

NTT東日本は3日、公衆電話ボックスを無線LAN「Wi-Fi(ワイファイ)」の設置場所として、4日から地方自治体や観光協会などに貸し出すと発表した。赤字続きの電話ボックスの有効活用を図る狙いがある。料金は、NTT東が支払っているボックスの設置場所の地代などに応じて異なるが、月数千円程度という。営業エリア内の約3万3000か所のうち、機器の取り付けが可能な約1万6000か所が対象で、屋根や内部にアンテナと機器を備えられるようにする。

NTT東 収益改善に

携帯電話の普及で、公衆電話は大幅に減っている。NTT東のエリアには1999年度末時点で約35万7000台あったが、2014年度末には約8万8000台と4分の1以下になった。電話ボックスも急速に減っている。公衆電話は災害時でもつながりやすく、法令で一定数以上の設置が義務づけられている。NTT東は「場所貸し」で収益の改善にも努めたい考えだ。

数年前に中央道のトンネルの天井崩落事故の時、

何で鉄道のように頻繁に点検をしていなかったんだろう・・・と疑問を感じていました

今朝の新聞で初めて、事情が解ったような気がします・・・

保全業務にあたる土木技師がゼロの市町村が500か所もあると言われると、

なんで?・・・と思うのですが、

公共事業の減少や財政難などからと聞けば、何も言葉が出てきませんね・・・

いざことが起きると、国は自治体へ・・・もっと厳格に点検をやれ・・・などと

各自治体へ放り投げ、現場への負担を増やすだけ・・・

今回の土木技師のことに関しても、

建設後50年以上の橋は13年の約7万本から、23年には約17万本にまで増えるといいますが・・・

本来なら、国がどう解決していけばベターなのか、大筋を検討すべきではないのかなぁ~

各自治体任せで、解決できる問題でもないような気はしますが・・・

今朝は、この土木技師に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、3月3日読売新聞朝刊より抜粋~

総務省の地方公共団体定員管理調査によると、昨年4月現在、土木技師がいないのは、市で兵庫県養父市や広島県安芸高田市など63市、町は和歌山県かつらぎ町や鳥取県岩美町など303町、村は岡山県新庄村や高知県大川村など140村となっている。

国土交通省によると、全国約70万本の橋梁は、約52万本をし市町村が管理。建設後50年以上の橋(長さ2㍍以上)は、13年の約7万本から、23年には約17万本にまで増えるという。一方、12年12月に山梨県の中央道笹子トンネルで起きた天井板崩落事故を受け国が道路法を改正。トンネルや橋での厳格な目視点検を義務づけたため、土木技師が必要な場は増えている。

こうした状況に、奈良県では、県が市町村の橋梁修繕計画策定を代行したり、人材を育てたりする「奈良モデル」を展開。兵庫県は昨年、土木職員OBらが橋の点検を支援する組織を設けた。

何で鉄道のように頻繁に点検をしていなかったんだろう・・・と疑問を感じていました

今朝の新聞で初めて、事情が解ったような気がします・・・

保全業務にあたる土木技師がゼロの市町村が500か所もあると言われると、

なんで?・・・と思うのですが、

公共事業の減少や財政難などからと聞けば、何も言葉が出てきませんね・・・

いざことが起きると、国は自治体へ・・・もっと厳格に点検をやれ・・・などと

各自治体へ放り投げ、現場への負担を増やすだけ・・・

今回の土木技師のことに関しても、

建設後50年以上の橋は13年の約7万本から、23年には約17万本にまで増えるといいますが・・・

本来なら、国がどう解決していけばベターなのか、大筋を検討すべきではないのかなぁ~

各自治体任せで、解決できる問題でもないような気はしますが・・・

今朝は、この土木技師に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、3月3日読売新聞朝刊より抜粋~

土木技師 500市町村でゼロ

橋やトンネルの保全業務にあたる土木技師のいない自治体が、全国約1700市町村のうち、約500市町村あることが、総務省の最新の調査でわかった。点検が十分に出来ないなどの支障も予想されるが、財政難などで自治体の人員増加は見込めず、各地で独自の取り組みも続く。総務省の地方公共団体定員管理調査によると、昨年4月現在、土木技師がいないのは、市で兵庫県養父市や広島県安芸高田市など63市、町は和歌山県かつらぎ町や鳥取県岩美町など303町、村は岡山県新庄村や高知県大川村など140村となっている。

ふるさと あしたへ

土木技師がいないと、修繕などの判断や工事の発注業務が遅れる恐れがある。公共工事の減少や職員数見直しなどの影響で、全国市町村で土木技師数は、2005年の2万8500人から、15年に2万6000人へと減った。国土交通省によると、全国約70万本の橋梁は、約52万本をし市町村が管理。建設後50年以上の橋(長さ2㍍以上)は、13年の約7万本から、23年には約17万本にまで増えるという。一方、12年12月に山梨県の中央道笹子トンネルで起きた天井板崩落事故を受け国が道路法を改正。トンネルや橋での厳格な目視点検を義務づけたため、土木技師が必要な場は増えている。

こうした状況に、奈良県では、県が市町村の橋梁修繕計画策定を代行したり、人材を育てたりする「奈良モデル」を展開。兵庫県は昨年、土木職員OBらが橋の点検を支援する組織を設けた。

2月の中旬に米国IT大手のグーグルが自動運転車の公道での走行試験中に

後続のバスとの間で事故をおこしていた・・・と

自動運転車に同乗していた搭乗者もコンピューターも

「バスが譲ってくれるはずだ」との・・・「~してくれるだろう」との判断ミスだったと・・・

AI(人工知能)にも人と同じような、ゆとりある判断基準も必要かもしれませんが、

やはり、重大事故にもつながりかねない車などには、

相手が「~してくれるだろう」との判断能力は必要ないんじゃないのかな・・・

ところで、全自動運転車はさておいて・・・

事故を起こさないように色々と技術の開発が進んでいるようですね。

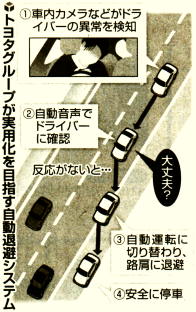

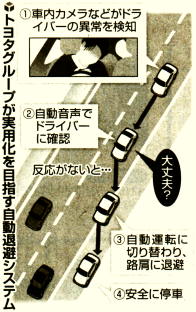

事故件数の中で、ドライバーの発作や急病が原因とみられる事故は年200~300件発生しているらしいんです。

今、そのドライバーの状態を監視し、反応がなければ自動運転で路肩に自動停止するシステムを

トヨタグループが開発中とのことで・・・4年後にも実用化を目指しているといいます。

世の中の急速な進化に、ある意味怖さすら覚えてしまうのは何なんでしょう・・・

兎に角、原子力発電のように・・・

便利さだけが先行され、肝心の核廃棄物の処理まで考えていなかった・・・

なんてことの無い様にお願いしたいものです。

今朝は、トヨタグループの自動停止技術に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、3月2日読売新聞朝刊より抜粋~

トヨタ系自動車部品大手のアイシン精機などが開発中のシステムは、ハンドルの後ろに設置したカメラと赤外線センサーがドライバーの顔の向きやまぶたの開閉、運転姿勢などを監視。体が大きく倒れるなど異常が続いた場合、音声で警告した上で、反応がない場合、自動運転に切り替わって車を路肩に停止させる仕組みだ。

アイシンが2月末、北海道豊頃 町の運転試験場で報道陣に公開した実験車は自動運転に切り替わった後、約3秒で安全に停止した。

ドライバーの発作や急病が原因とみられる事故は年200~300件ほど発生している。梅田の事故ではドライバーが大動脈解離を発症し、意識をなくしたまま事故を起こした可能性が浮上している。

自動車業界ではドライバーの異変を察知し、事故を防ぐ技術の開発が進んでいる。トヨタは06年に高級車ブランド「レクサス」の高級セダン「LS」に、自動でブレーキをかける装備を採用。日野自動車も正面を向いていない状態が続くと警報を鳴らすトラックやバスを投入している。現状ではドライバーが運転不能かどうか正確に見極められないケースもある。自動運転車が事故を起こした場合の法的なルール整備も課題だ。

後続のバスとの間で事故をおこしていた・・・と

自動運転車に同乗していた搭乗者もコンピューターも

「バスが譲ってくれるはずだ」との・・・「~してくれるだろう」との判断ミスだったと・・・

AI(人工知能)にも人と同じような、ゆとりある判断基準も必要かもしれませんが、

やはり、重大事故にもつながりかねない車などには、

相手が「~してくれるだろう」との判断能力は必要ないんじゃないのかな・・・

ところで、全自動運転車はさておいて・・・

事故を起こさないように色々と技術の開発が進んでいるようですね。

事故件数の中で、ドライバーの発作や急病が原因とみられる事故は年200~300件発生しているらしいんです。

今、そのドライバーの状態を監視し、反応がなければ自動運転で路肩に自動停止するシステムを

トヨタグループが開発中とのことで・・・4年後にも実用化を目指しているといいます。

世の中の急速な進化に、ある意味怖さすら覚えてしまうのは何なんでしょう・・・

兎に角、原子力発電のように・・・

便利さだけが先行され、肝心の核廃棄物の処理まで考えていなかった・・・

なんてことの無い様にお願いしたいものです。

今朝は、トヨタグループの自動停止技術に関する記事を転載してみようと思います。

~以下、3月2日読売新聞朝刊より抜粋~

運転手急病で自動停止

カメラで姿勢監視 ▼ 路肩へ

トヨタ自動車グループは、ドライバーが急病などで運転できなくなった場合、車を自動で路肩に停止させる技術を2020年をメドに実用化する方針だ。大阪・梅田で2月に起きたような暴走事故を防ぐ狙いがある。 (佐々木鮎彦)

トヨタグループ、20年にも実用化

トヨタ系自動車部品大手のアイシン精機などが開発中のシステムは、ハンドルの後ろに設置したカメラと赤外線センサーがドライバーの顔の向きやまぶたの開閉、運転姿勢などを監視。体が大きく倒れるなど異常が続いた場合、音声で警告した上で、反応がない場合、自動運転に切り替わって車を路肩に停止させる仕組みだ。

アイシンが2月末、北海道

ドライバーの発作や急病が原因とみられる事故は年200~300件ほど発生している。梅田の事故ではドライバーが大動脈解離を発症し、意識をなくしたまま事故を起こした可能性が浮上している。

自動車業界ではドライバーの異変を察知し、事故を防ぐ技術の開発が進んでいる。トヨタは06年に高級車ブランド「レクサス」の高級セダン「LS」に、自動でブレーキをかける装備を採用。日野自動車も正面を向いていない状態が続くと警報を鳴らすトラックやバスを投入している。現状ではドライバーが運転不能かどうか正確に見極められないケースもある。自動運転車が事故を起こした場合の法的なルール整備も課題だ。

今日から早くも3月・・・

昨日はExcelで作った「郵便振込取扱票」ソフトの修正に少々手間取ったんです

アウトレット商品販売コーナーで小売りしている商品の数を増やしたので、

取扱票の通信欄に詳細を自動転記させるための関数を追加しようとしたんですが・・・

一つのセルに書き込む関数が一杯になり、これ以上追加できなかったんです。

考え抜いた末、別のセルに追加の関数を書き込み・・・

表示させたいセルからその追加したセルを指定する形で見事表示させられたんです・・・が

最近の私は、どうも応用することに時間がかかるようになってきました・・・

脳細胞を何とか活性化しなければ・・・老化の一途・・・なのですが・・・

ところで、お正月も過ぎて2ヶ月経ちましたが・・・

京都中央信用金庫が今年のお年玉に関する調査結果を発表しました。

平均で3万5035円・・・過去最低と言われても・・・

この数字を見て、やはり日本は平和ボケや・・・と感じたのですが・・・

皆さんはどのように感じられるのでしょうか???

今朝は、この調査結果を転載してみようと思います。

~以下、3月1日読売新聞朝刊より抜粋~

昨日はExcelで作った「郵便振込取扱票」ソフトの修正に少々手間取ったんです

アウトレット商品販売コーナーで小売りしている商品の数を増やしたので、

取扱票の通信欄に詳細を自動転記させるための関数を追加しようとしたんですが・・・

一つのセルに書き込む関数が一杯になり、これ以上追加できなかったんです。

考え抜いた末、別のセルに追加の関数を書き込み・・・

表示させたいセルからその追加したセルを指定する形で見事表示させられたんです・・・が

最近の私は、どうも応用することに時間がかかるようになってきました・・・

脳細胞を何とか活性化しなければ・・・老化の一途・・・なのですが・・・

ところで、お正月も過ぎて2ヶ月経ちましたが・・・

京都中央信用金庫が今年のお年玉に関する調査結果を発表しました。

平均で3万5035円・・・過去最低と言われても・・・

この数字を見て、やはり日本は平和ボケや・・・と感じたのですが・・・

皆さんはどのように感じられるのでしょうか???

今朝は、この調査結果を転載してみようと思います。

~以下、3月1日読売新聞朝刊より抜粋~

お年玉最少 3万5035円 中央信金調査

京都中央信用金庫が行った今年のお年玉に関する調査で、平均金額は3万5035円と、資料が残る1998年以降最少となった。同信金の担当者は「景気は回復傾向だが、お年玉にはまだ影響が及んでいない」としている。

調査は1月5~7日、近畿4府県の129本支店を訪れた園児~大学生計1161人を対象に実施。1人当たりの平均は過去最少だった昨年より206円減り、最も多かった08年(3万9434円)と比べ11%減となった。一方、預貯金に回した金額は2万4042円と、前年比で35円増えた。

年代別では、園児2万6004円、小学生3万3245円、中学生4万1880円、高校生4万7866円。お年玉で買いたいもの(複数回答)は、「テレビゲーム」(22.9%)、「キャラクターのおもちゃ」(19.8%)、「洋服・靴」(17.1%)などが目立った。

調査は1月5~7日、近畿4府県の129本支店を訪れた園児~大学生計1161人を対象に実施。1人当たりの平均は過去最少だった昨年より206円減り、最も多かった08年(3万9434円)と比べ11%減となった。一方、預貯金に回した金額は2万4042円と、前年比で35円増えた。

年代別では、園児2万6004円、小学生3万3245円、中学生4万1880円、高校生4万7866円。お年玉で買いたいもの(複数回答)は、「テレビゲーム」(22.9%)、「キャラクターのおもちゃ」(19.8%)、「洋服・靴」(17.1%)などが目立った。