<慶雲館(1)>

長浜駅から歩いて五分とかからないところに慶雲館はある。

慶雲館・・・この命名は、当時の総理大臣であった伊藤博文だ。

明治天皇が京都行幸の帰りに琵琶湖を船で渡り長浜へ上陸される、との報せが前年である明治十九年(1886年)の秋に入り、長浜の豪商「浅見又蔵」氏が急遽私財を投じて陛下の誕生日の十一月三日に建設を着工した。

三ヶ月余りの突貫工事で、京都行幸である翌年二月二十一日、その当日の朝に完成したという。

落ちついた門構えとその奥に広がる樹木の紅葉と緑に、なにかしら期待がふくらむ。

庭園や建物などはその門とか正面玄関の前にたつと、佇まいと雰囲気で「これはよさそうかもしれない」とか「これはたいしたことはないかも」とかの印象を感じる。

当たらないこともあるが、かなりの確率で当たるほうが多い。

表門をはいって、順路は中門につづく右手のほうのようだが、左手のほうにチラッとみえたデカイ像がきになるのでいってみる。

なんと、相撲取りの石像であった。

明治の大横綱で稀にみる教養人であるところから「角聖」と尊称された「常陸山(ひたちやま)谷右衛門」だそうで、この慶雲館を建てた浅見又蔵翁がタニマチとして贔屓にしていた横綱である。

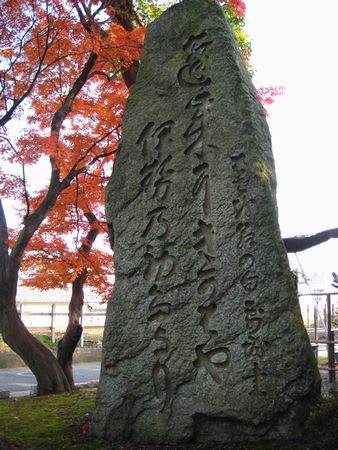

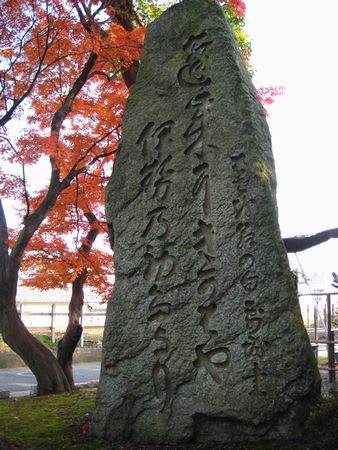

その横に句碑があるが、わたしには残念ながら角聖ほどの教養はないので判読できない。

「蓬莱にきかはや伊勢の初たより はせお」と記されている日本最大の句碑だそうで、「はせを」とは松尾芭蕉のことである。

表門のほうにもどり、右手の中門に向かう。

はるか頭上の紅葉を通して、やわらかな木もれ陽が静かな庭内にふりそそいでいる。

で、でかい灯篭だ・・・。

あの秀吉好みの性向がこの街には受け継がれているのだろうか。

高さは約五メートル、推定重量は二十トン、自然石の大灯籠である。

この館のあちこちにある巨石のほとんどは、近江の石切り場である志賀町から琵琶湖上を船で運ばれたという。

前庭から、いかにも侘び寂びのある渋い中門から玄関前庭にはいると、きれいな紅葉が迎えてくれた。

― 続く ―

長浜駅から歩いて五分とかからないところに慶雲館はある。

慶雲館・・・この命名は、当時の総理大臣であった伊藤博文だ。

明治天皇が京都行幸の帰りに琵琶湖を船で渡り長浜へ上陸される、との報せが前年である明治十九年(1886年)の秋に入り、長浜の豪商「浅見又蔵」氏が急遽私財を投じて陛下の誕生日の十一月三日に建設を着工した。

三ヶ月余りの突貫工事で、京都行幸である翌年二月二十一日、その当日の朝に完成したという。

落ちついた門構えとその奥に広がる樹木の紅葉と緑に、なにかしら期待がふくらむ。

庭園や建物などはその門とか正面玄関の前にたつと、佇まいと雰囲気で「これはよさそうかもしれない」とか「これはたいしたことはないかも」とかの印象を感じる。

当たらないこともあるが、かなりの確率で当たるほうが多い。

表門をはいって、順路は中門につづく右手のほうのようだが、左手のほうにチラッとみえたデカイ像がきになるのでいってみる。

なんと、相撲取りの石像であった。

明治の大横綱で稀にみる教養人であるところから「角聖」と尊称された「常陸山(ひたちやま)谷右衛門」だそうで、この慶雲館を建てた浅見又蔵翁がタニマチとして贔屓にしていた横綱である。

その横に句碑があるが、わたしには残念ながら角聖ほどの教養はないので判読できない。

「蓬莱にきかはや伊勢の初たより はせお」と記されている日本最大の句碑だそうで、「はせを」とは松尾芭蕉のことである。

表門のほうにもどり、右手の中門に向かう。

はるか頭上の紅葉を通して、やわらかな木もれ陽が静かな庭内にふりそそいでいる。

で、でかい灯篭だ・・・。

あの秀吉好みの性向がこの街には受け継がれているのだろうか。

高さは約五メートル、推定重量は二十トン、自然石の大灯籠である。

この館のあちこちにある巨石のほとんどは、近江の石切り場である志賀町から琵琶湖上を船で運ばれたという。

前庭から、いかにも侘び寂びのある渋い中門から玄関前庭にはいると、きれいな紅葉が迎えてくれた。

― 続く ―

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます