図書館で借りた本

地方大学の消滅が危惧されている。

私大は定員割れや留学生頼みの状況が続き、国公立大も全入化が始まっている。

受験生の大都市集中もこれに拍車をかけている。

本書は、崩壊しつつある地方大学の現状をレポートし、大きく定員割れしている大学の共通性を浮き彫りにする。その一方で、安定的に定員を充足している大学を抽出して現地取材も行い、それらの大学に共通している「強み」を明らかにし、生き残る大学/消える大学の違いを照射し、これからの地方大学はどうあるべきかを探る。

ーーー

小樽商大に関わる部分を以下、自分用メモとして。

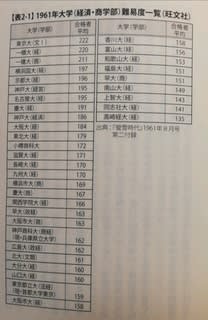

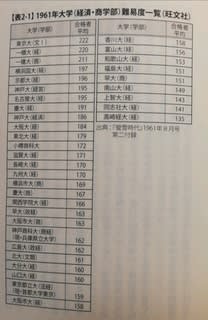

例えば、小樽商科大や滋賀大経済学部が、旧帝大である九州大や北大よりも上位にあることが目を引く。

小樽商科大は、同じ道内の旧帝大である北大の遥か上位に位置する。小樽商科大や滋賀大経済学部には、それぞれ緑丘会、陸水会という同窓会が組織され、OB・OGたちが後輩たちの就職活動に重要な役割を果たしてきた。とくに緑丘会は北海道の経済界で圧倒的な存在感を持ち、陸水会は滋賀県を発祥とする多くの企業のネットワークに乗った支部を持ち、活発な活動を続けてきた。

(クリックで拡大)

二期校であった小樽商科大の場合、センター試験以前は、北海道における名声から、一期校の試験で受験に失敗した高学力層を多く受け入れてきた。しかし、共通一次試験導入後、そのレベルの学生をほとんど失った。

歴史的には遥かに後発であった北海道大学経済学部よりも偏差値は下に位置づけられ、勢いを失う結果となった。

ーーーー

1979年(昭和54年)に導入された共通一次試験をきっかけとして、小樽商大が北大経済学部の後塵を拝する結果となったことが本書で語られています。

この2つの大学の対照的な変遷に、北海道の過疎化と一極集中化によって繁栄を遂げる札幌の姿と斜陽の街として没落する小樽の姿とを重ね合わせてしまうのは、自分だけでしょうか。

地方大学の消滅が危惧されている。

私大は定員割れや留学生頼みの状況が続き、国公立大も全入化が始まっている。

受験生の大都市集中もこれに拍車をかけている。

本書は、崩壊しつつある地方大学の現状をレポートし、大きく定員割れしている大学の共通性を浮き彫りにする。その一方で、安定的に定員を充足している大学を抽出して現地取材も行い、それらの大学に共通している「強み」を明らかにし、生き残る大学/消える大学の違いを照射し、これからの地方大学はどうあるべきかを探る。

ーーー

小樽商大に関わる部分を以下、自分用メモとして。

例えば、小樽商科大や滋賀大経済学部が、旧帝大である九州大や北大よりも上位にあることが目を引く。

小樽商科大は、同じ道内の旧帝大である北大の遥か上位に位置する。小樽商科大や滋賀大経済学部には、それぞれ緑丘会、陸水会という同窓会が組織され、OB・OGたちが後輩たちの就職活動に重要な役割を果たしてきた。とくに緑丘会は北海道の経済界で圧倒的な存在感を持ち、陸水会は滋賀県を発祥とする多くの企業のネットワークに乗った支部を持ち、活発な活動を続けてきた。

(クリックで拡大)

二期校であった小樽商科大の場合、センター試験以前は、北海道における名声から、一期校の試験で受験に失敗した高学力層を多く受け入れてきた。しかし、共通一次試験導入後、そのレベルの学生をほとんど失った。

歴史的には遥かに後発であった北海道大学経済学部よりも偏差値は下に位置づけられ、勢いを失う結果となった。

ーーーー

1979年(昭和54年)に導入された共通一次試験をきっかけとして、小樽商大が北大経済学部の後塵を拝する結果となったことが本書で語られています。

この2つの大学の対照的な変遷に、北海道の過疎化と一極集中化によって繁栄を遂げる札幌の姿と斜陽の街として没落する小樽の姿とを重ね合わせてしまうのは、自分だけでしょうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます