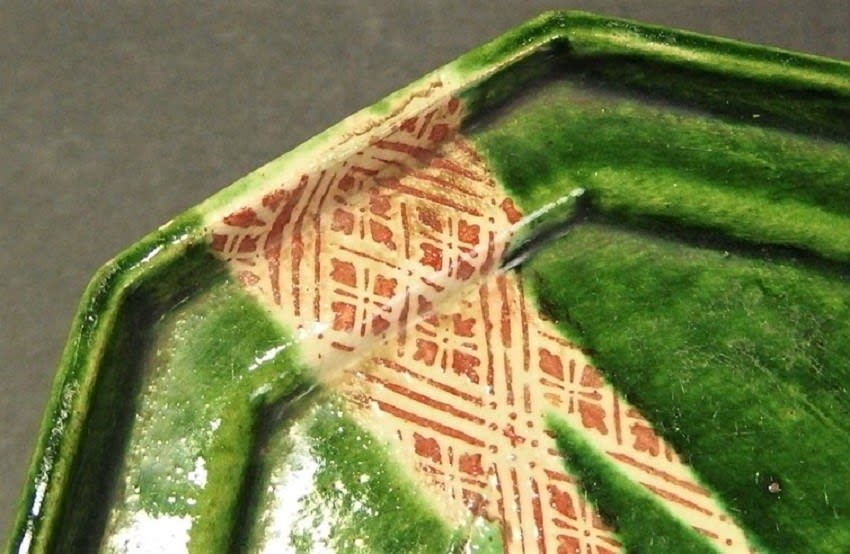

本日の作品は元来の源内焼とは趣を異としますが、釉薬や胎土から源内焼と当方では判断して投稿します。ただ源内焼のほかに、四国にて源内焼から派生した焼き物類、瀬戸関連、さらには交趾焼の可能性もるかもしれません。

源内焼? 緑釉菱形文三足八角皿 五客揃

補修跡有 古箱

奥行157*奥行131*高さ38

食卓に重宝な食器の条件は一般的には「最低五客程度の揃いであること、重ねてコンパクトに収納できること、壊れにくい(丈夫であること)、料理が映えること、大きさが15センチ程度であること」なのでしょう。もちろん長皿、鉢といったものは大きさ的には条件や用途が違います。

本作品は五客程度の揃いであることと料理が映えること以外は条件にそぐわないものです。破損して補修されている作品がほとんどですが、実際に扱ってみると解りますが、非常に脆い器です。源内焼の胎土は楽焼に近いものがありますので、吸水性が高く、軽めあり、非常に破損しやすいものです。

でも「それでも使ってみたい」という気にさせるのが、いい器だと私は思っています。

小粋なもの、色彩に魅力のあるもの、絵付けがうまいものなど。

ちなみに小生は洋食器は好みでありません。使いたいとも思わないし、美的にも美しいと思ったことは極端に言うと一度もありません。釉薬の濃淡、貫入まで味わう趣向という点では日本の食器はおそらく世界一でしょう。染付、赤絵をはじめとする明末の民窯の作品も今では中国はむろん日本以外には全く無く、日本で評価されているのは日本の注文で作った、日本人好みの意向の強い作品だからなのでしょう。

陶磁器に限らず漆器、木器、どれをとっても超一流です、とくに古いものは・・・。

ただし、古ければなんでもいいというものでもありませんね。先人の遺したものを、今のセンスでふるいにかけて遺していくべきなのでしょう。過去がそうであったように・・。

さて本日のこの器、源内焼かどうかは解りません。源内焼から派生した焼き物群にはあまりいいものがないのですが、この作品はデザインが織部風で形もチャーミングです。

デザインも優れていると思いませんか? これに料理を盛りつけたらいいだろうな~

使ってみたいと思うか、壊れやすくて嫌だというか、意見の別れそうな作品です。家内は嫌だと言うだろうな・・・

とりあえず展示室に展示しています。ちなみに掛け軸は天龍道人の作品、敷板は家内の実家の敷地にあったという欅です。

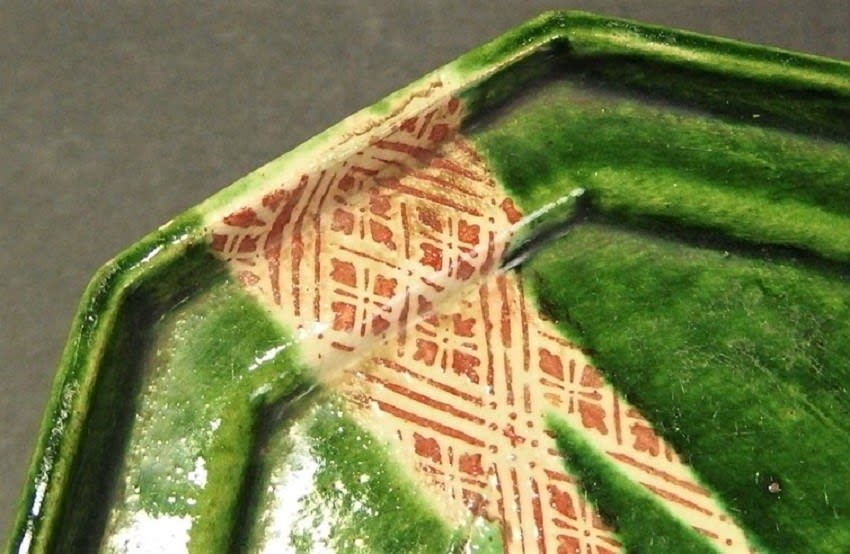

源内焼? 緑釉菱形文三足八角皿 五客揃

補修跡有 古箱

奥行157*奥行131*高さ38

食卓に重宝な食器の条件は一般的には「最低五客程度の揃いであること、重ねてコンパクトに収納できること、壊れにくい(丈夫であること)、料理が映えること、大きさが15センチ程度であること」なのでしょう。もちろん長皿、鉢といったものは大きさ的には条件や用途が違います。

本作品は五客程度の揃いであることと料理が映えること以外は条件にそぐわないものです。破損して補修されている作品がほとんどですが、実際に扱ってみると解りますが、非常に脆い器です。源内焼の胎土は楽焼に近いものがありますので、吸水性が高く、軽めあり、非常に破損しやすいものです。

でも「それでも使ってみたい」という気にさせるのが、いい器だと私は思っています。

小粋なもの、色彩に魅力のあるもの、絵付けがうまいものなど。

ちなみに小生は洋食器は好みでありません。使いたいとも思わないし、美的にも美しいと思ったことは極端に言うと一度もありません。釉薬の濃淡、貫入まで味わう趣向という点では日本の食器はおそらく世界一でしょう。染付、赤絵をはじめとする明末の民窯の作品も今では中国はむろん日本以外には全く無く、日本で評価されているのは日本の注文で作った、日本人好みの意向の強い作品だからなのでしょう。

陶磁器に限らず漆器、木器、どれをとっても超一流です、とくに古いものは・・・。

ただし、古ければなんでもいいというものでもありませんね。先人の遺したものを、今のセンスでふるいにかけて遺していくべきなのでしょう。過去がそうであったように・・。

さて本日のこの器、源内焼かどうかは解りません。源内焼から派生した焼き物群にはあまりいいものがないのですが、この作品はデザインが織部風で形もチャーミングです。

デザインも優れていると思いませんか? これに料理を盛りつけたらいいだろうな~

使ってみたいと思うか、壊れやすくて嫌だというか、意見の別れそうな作品です。家内は嫌だと言うだろうな・・・

とりあえず展示室に展示しています。ちなみに掛け軸は天龍道人の作品、敷板は家内の実家の敷地にあったという欅です。