今週のなんでも鑑定団に本ブログで幾つかの作品を紹介しています「市川銕琅」の作品が出品されました。

参考作品

皿廻人物 市川銕琅作

なんでも鑑定団出品作 2020年4月7日放送

「なんでも鑑定団」の評価:銕琅の木彫彩色の中でも出来の良いもの。箱裏に「南都興福寺北円堂裏」と書いてあるが、制作の工房を構えていたところ。おそらく戦前の作品で、個展の出品作ではないか。非常に写生的だがちょっと顔がデフォルメされている。これはいろいろな表情を見せる伎楽面を模刻したことから学んだもの。彩色も確か。戦後になると同じタイプのものを繰り返し作っていくので評価額が下がってしまう。依頼品は紛れもなく1点もの。非常に珍しい作品。評価金額:100万円

本番組では本ブログにて紹介されている「狂言福ノ神」、「楠木彫聖観音菩薩尊像」、「親王雛」?の画像が作品紹介として放映されていました。当方の作品は「戦後のなっての同じタイプのものを繰り返し作った作品」と思われ、評価金額が下がると説明されている対象の作品だろうと思われますが、今まで知名度の低かった市川銕琅が注目されるのは当方としては嬉しいことです。

木彫極彩色 狂言福ノ神 市川鉄琅作 その1

極彩色 共箱

幅148*奥行き132*高さ220

後方の作品は市川鉄琅鑑定箱のよる師の加納鉄哉の作品です。加納鉄哉の作品も「なんでも鑑定団」に出品されたことがありました。

恵比寿大黒天面・吉祥額 加納鉄哉作

恵比寿面:高さ175*幅132*厚さ65 大黒面:高さ140*幅128*厚み68

額:口径470~415*厚さ22 共板市川鉄琅鑑定箱

楠木彫聖観音菩薩尊像 市川鉄琅作 その2

楠木 金彩色 共箱

幅136*高さ315

市川鉄琅は温厚でありながらその高い造形力や芸術的センスにより、世界的にも評価の高い彫刻家として知られています。作品の特徴はその写生力であり、師である加納銕哉によって徹底的に鍛え上げられた事から開花していきます。

木彫極彩色 親王雛 市川鉄琅作 その3

応需作品 極彩色 台座付 共箱

男雛単体:幅115*奥行110*高さ110 女雛:幅115*奥行78*高さ110

台座:幅350*奥行き175*高さ68

素晴らしい腕を持ち合わせていますが、大展覧会には出品を一切しないというのがポリシーなようです。ただ、愛好者も多く、皇族までもが市川銕琅の作品を好まれています。なお旭日章勲七等青色桐葉章を受賞しています。

骨董蒐集は好きな作品を蒐集するということですが、ただその美的感覚は独りよがり的なものではなく、評価されるべきレベルのものでなくてはいけません。これが骨董蒐集の目利きとなるための最大のハードル??

さて蒐集を休息しながら、今までの作品のメンテをしてきました。額装類の日本画、刀剣、漆器、木彫類、陶磁器などはほぼ終了し、現時点で修理などのメンテが必要な作品で数多く残っているのは掛け軸です。

掛け軸のメンテは難しく、費用がかかります。現在ではきちんとした温湿度管理が行き届いていれば、半永久的にメンテの必要はなくなっていますが、過去の状況においては湿気、虫喰い、雨漏りなどにより掛け軸は100年に一度は改装などのメンテが必要だと言われています。

掛け軸の改装はおそらく一番費用のかかる蒐集作品で、しかも現在は評価が低いので対費用効果上も判断が難しいものです。むろん、最初から状態の良い作品を入手していれば問題ないでしょうが、痛んでいるから廉価で気に入った作品が入手できるという側面もあります。

年に何度か気に入った作品や状態の悪さにしのびないと感じる作品を思い切って改装しています。

今回そのような作品が幾つか改装されましたので、その中から作品をいくつか紹介します。作品そのものはブログですでに投稿されている作品ですので、詳細の作品の内容についてはそちらを参考にしてください。

まず本日は下記の作品です。「葛飾北一」という葛飾北斎の門人である画家は「美術館に数点の作品が所蔵されている以外は、ほとんどその作品は遺っていない」という画家で、肉筆画はかなり貴重ですので染み抜きのうえ、再表具して保存箱を誂えました。

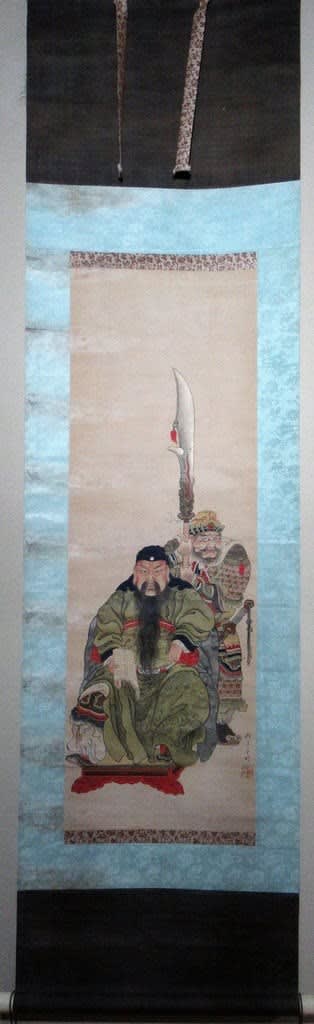

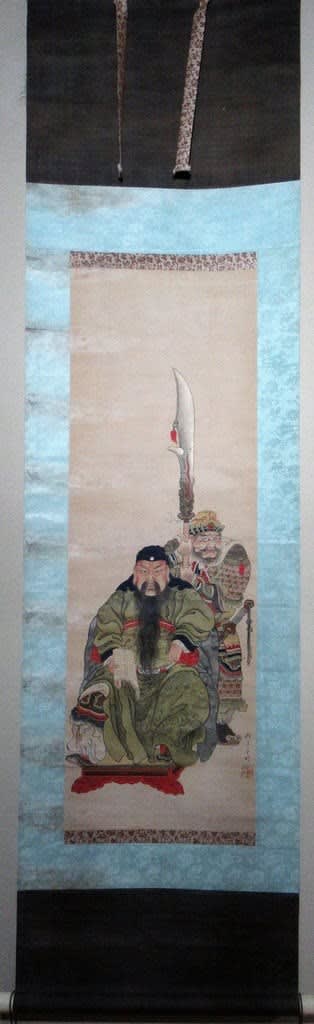

関羽・劉備玄徳図 葛飾北一筆

紙本着色軸装 軸先骨 合箱→合箱二重箱

全体サイズ:縦1680*横455 画サイズ:縦920*横310

下記の写真は改装する前です。写真では無難な状態に見えますが、表具は浮きやシミが目立つ状態であり、保存箱もありませんでした。

改装後の写真です。表具の生地などは表具師にある程度任せています。

表具がしっかりしているとある程度安心して扱えます。

*手前は古備前の壺です。

シミもすっかりきれいになります。現在はかなりの確率でシミは消せます。

箱も誂えました。表具師さんのところで必要に応じて箱書もしてくれています。

真贋云々もあるでしょうが、所蔵者の審美眼にかなったなら、作品を補修してみるという経験も大切だと思います。この作品が貴重だと考えたことが誤りなのかもしれませんが、蒐集したならそれっきりで状態の悪いまま放っておくのは蒐集する者として失格であろうというスタンスが小生の考えです。最初に紹介して、「市川鉄琅」と「加納鉄哉」の作品もまた補修されています。きちんとした京都の人形店の指導によって画学生が補修しています。

「葛飾北一」といい、「市川鉄琅」といい一般的にはマイナーなところに小生は眼が行くようです。玄関や応接間に横山大観や伊東深水、梅原龍三郎、林武、陶磁器なら李朝などという一流どころの作品が飾ってあるのはただうらやましいなと感じるのみ・・・・。

参考作品

皿廻人物 市川銕琅作

なんでも鑑定団出品作 2020年4月7日放送

「なんでも鑑定団」の評価:銕琅の木彫彩色の中でも出来の良いもの。箱裏に「南都興福寺北円堂裏」と書いてあるが、制作の工房を構えていたところ。おそらく戦前の作品で、個展の出品作ではないか。非常に写生的だがちょっと顔がデフォルメされている。これはいろいろな表情を見せる伎楽面を模刻したことから学んだもの。彩色も確か。戦後になると同じタイプのものを繰り返し作っていくので評価額が下がってしまう。依頼品は紛れもなく1点もの。非常に珍しい作品。評価金額:100万円

本番組では本ブログにて紹介されている「狂言福ノ神」、「楠木彫聖観音菩薩尊像」、「親王雛」?の画像が作品紹介として放映されていました。当方の作品は「戦後のなっての同じタイプのものを繰り返し作った作品」と思われ、評価金額が下がると説明されている対象の作品だろうと思われますが、今まで知名度の低かった市川銕琅が注目されるのは当方としては嬉しいことです。

木彫極彩色 狂言福ノ神 市川鉄琅作 その1

極彩色 共箱

幅148*奥行き132*高さ220

後方の作品は市川鉄琅鑑定箱のよる師の加納鉄哉の作品です。加納鉄哉の作品も「なんでも鑑定団」に出品されたことがありました。

恵比寿大黒天面・吉祥額 加納鉄哉作

恵比寿面:高さ175*幅132*厚さ65 大黒面:高さ140*幅128*厚み68

額:口径470~415*厚さ22 共板市川鉄琅鑑定箱

楠木彫聖観音菩薩尊像 市川鉄琅作 その2

楠木 金彩色 共箱

幅136*高さ315

市川鉄琅は温厚でありながらその高い造形力や芸術的センスにより、世界的にも評価の高い彫刻家として知られています。作品の特徴はその写生力であり、師である加納銕哉によって徹底的に鍛え上げられた事から開花していきます。

木彫極彩色 親王雛 市川鉄琅作 その3

応需作品 極彩色 台座付 共箱

男雛単体:幅115*奥行110*高さ110 女雛:幅115*奥行78*高さ110

台座:幅350*奥行き175*高さ68

素晴らしい腕を持ち合わせていますが、大展覧会には出品を一切しないというのがポリシーなようです。ただ、愛好者も多く、皇族までもが市川銕琅の作品を好まれています。なお旭日章勲七等青色桐葉章を受賞しています。

骨董蒐集は好きな作品を蒐集するということですが、ただその美的感覚は独りよがり的なものではなく、評価されるべきレベルのものでなくてはいけません。これが骨董蒐集の目利きとなるための最大のハードル??

さて蒐集を休息しながら、今までの作品のメンテをしてきました。額装類の日本画、刀剣、漆器、木彫類、陶磁器などはほぼ終了し、現時点で修理などのメンテが必要な作品で数多く残っているのは掛け軸です。

掛け軸のメンテは難しく、費用がかかります。現在ではきちんとした温湿度管理が行き届いていれば、半永久的にメンテの必要はなくなっていますが、過去の状況においては湿気、虫喰い、雨漏りなどにより掛け軸は100年に一度は改装などのメンテが必要だと言われています。

掛け軸の改装はおそらく一番費用のかかる蒐集作品で、しかも現在は評価が低いので対費用効果上も判断が難しいものです。むろん、最初から状態の良い作品を入手していれば問題ないでしょうが、痛んでいるから廉価で気に入った作品が入手できるという側面もあります。

年に何度か気に入った作品や状態の悪さにしのびないと感じる作品を思い切って改装しています。

今回そのような作品が幾つか改装されましたので、その中から作品をいくつか紹介します。作品そのものはブログですでに投稿されている作品ですので、詳細の作品の内容についてはそちらを参考にしてください。

まず本日は下記の作品です。「葛飾北一」という葛飾北斎の門人である画家は「美術館に数点の作品が所蔵されている以外は、ほとんどその作品は遺っていない」という画家で、肉筆画はかなり貴重ですので染み抜きのうえ、再表具して保存箱を誂えました。

関羽・劉備玄徳図 葛飾北一筆

紙本着色軸装 軸先骨 合箱→合箱二重箱

全体サイズ:縦1680*横455 画サイズ:縦920*横310

下記の写真は改装する前です。写真では無難な状態に見えますが、表具は浮きやシミが目立つ状態であり、保存箱もありませんでした。

改装後の写真です。表具の生地などは表具師にある程度任せています。

表具がしっかりしているとある程度安心して扱えます。

*手前は古備前の壺です。

シミもすっかりきれいになります。現在はかなりの確率でシミは消せます。

箱も誂えました。表具師さんのところで必要に応じて箱書もしてくれています。

真贋云々もあるでしょうが、所蔵者の審美眼にかなったなら、作品を補修してみるという経験も大切だと思います。この作品が貴重だと考えたことが誤りなのかもしれませんが、蒐集したならそれっきりで状態の悪いまま放っておくのは蒐集する者として失格であろうというスタンスが小生の考えです。最初に紹介して、「市川鉄琅」と「加納鉄哉」の作品もまた補修されています。きちんとした京都の人形店の指導によって画学生が補修しています。

「葛飾北一」といい、「市川鉄琅」といい一般的にはマイナーなところに小生は眼が行くようです。玄関や応接間に横山大観や伊東深水、梅原龍三郎、林武、陶磁器なら李朝などという一流どころの作品が飾ってあるのはただうらやましいなと感じるのみ・・・・。