先日、学芸員の方と日通の美術運搬専門の方で拙宅に訪問され、10月から富士世界遺産センターに展示されていた当方の所蔵作品が無事に返されてきました。次は狩野了承、素川の二人の展覧会を再来年に企画しており、当方の所蔵作品を観て行きました。2点の内示され、もしかしたらもう少し展示されるかもしれません。

脇に展示されていた中林竹渓の小点の作品にも注目されていました。

さすがにプロの着眼はいい筋をしていますし、知識も豊富ですぐに描かれている内容を理解されるのはさすがですね。通常の蒐集家では勉強不足が多く、当方の話題にはついてこれないものです。

ところで現在制作年代を中心に寺崎廣業の作品の整理を進めています。寺崎廣業の制作年代を絞り込みのは落款の書体が解りやすいようです。本日はその寺崎廣業の作品の紹介です。

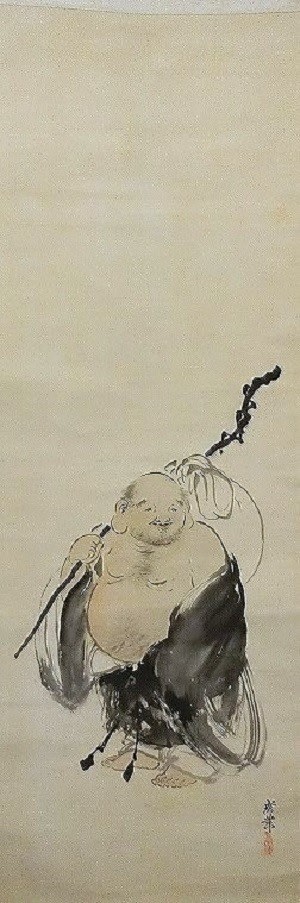

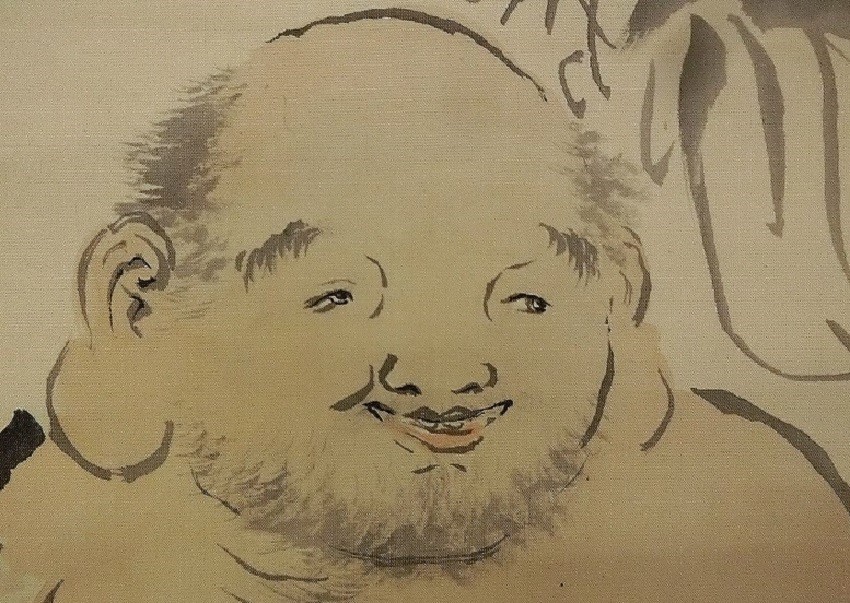

布袋図 その2 寺崎廣業筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 鳥谷幡山大正8年鑑定箱

全体サイズ:縦2250*横615 画サイズ:縦1200*横410

1919年(大正8年)2月、54歳にて寺崎廣業が没しており、その年の秋に鳥谷幡山が鑑定していることになります。寺崎廣業の鑑定についてはその多くが鳥谷幡山ですが、その先駆けとなる箱書きといえるでしょう。

印章には号である「騰龍軒」が押印され、印章・落款から真作と判断できます。なお制作されたのは落款から明治末から大正の初め頃と推察されます。

*この「騰龍軒」という印章にも贋作の印章があるので要注意のようです。

明治43年の暮れ、中将湯本舗津村順天堂(現ツムラ)の創業者として知られる元貴族議員津村重舎の依頼によって寺崎廣業が描いた六曲屏風二双のうちの一双に「竹梅図」があり、夫人と眺めていた津村氏が、竹と梅だけでは寂しいので、なにか小鳥でも描いて欲しいと寺崎廣業に所望すると、廣業は「それは竹内栖鳳先生にお願いするのがいい。」と答えたという。

その後十年ほどで寺崎廣業が亡くなり、津村氏が積年の願いを果たすべく、寺崎廣業逝去後14年を経た昭和7年に、津村氏が竹内栖鳳に依頼したそうです。この絵をみた竹内栖鳳は「明るい気持ちの良い作品ですね。」と頷き、快諾したという。昭和7年4月18日午後、津村邸を訪れた竹内栖鳳は、4時間ばかりの後に鶺鴒一羽と雀三羽を描き添えて、四羽で4時間という時間を費やして完成したという。

筆の走りが一角ならぬ力量を示していますね。

寺崎廣業の「布袋図」は本作品で本ブログに紹介した作品で二作品となります。

布袋様は日本では室町時代後期に成立した七福神に組み入れられ、七福神の一柱として信仰されています。真言三宝宗大本山清荒神清澄寺では三宝荒神の眷属とされ、肥満体の布袋は広い度量や円満な人格、また富貴繁栄をつかさどるものと考えられいます。所持品である袋は「堪忍袋」とも見なされるようになったそうです。

脇に展示されていた中林竹渓の小点の作品にも注目されていました。

さすがにプロの着眼はいい筋をしていますし、知識も豊富ですぐに描かれている内容を理解されるのはさすがですね。通常の蒐集家では勉強不足が多く、当方の話題にはついてこれないものです。

ところで現在制作年代を中心に寺崎廣業の作品の整理を進めています。寺崎廣業の制作年代を絞り込みのは落款の書体が解りやすいようです。本日はその寺崎廣業の作品の紹介です。

布袋図 その2 寺崎廣業筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 鳥谷幡山大正8年鑑定箱

全体サイズ:縦2250*横615 画サイズ:縦1200*横410

1919年(大正8年)2月、54歳にて寺崎廣業が没しており、その年の秋に鳥谷幡山が鑑定していることになります。寺崎廣業の鑑定についてはその多くが鳥谷幡山ですが、その先駆けとなる箱書きといえるでしょう。

印章には号である「騰龍軒」が押印され、印章・落款から真作と判断できます。なお制作されたのは落款から明治末から大正の初め頃と推察されます。

*この「騰龍軒」という印章にも贋作の印章があるので要注意のようです。

明治43年の暮れ、中将湯本舗津村順天堂(現ツムラ)の創業者として知られる元貴族議員津村重舎の依頼によって寺崎廣業が描いた六曲屏風二双のうちの一双に「竹梅図」があり、夫人と眺めていた津村氏が、竹と梅だけでは寂しいので、なにか小鳥でも描いて欲しいと寺崎廣業に所望すると、廣業は「それは竹内栖鳳先生にお願いするのがいい。」と答えたという。

その後十年ほどで寺崎廣業が亡くなり、津村氏が積年の願いを果たすべく、寺崎廣業逝去後14年を経た昭和7年に、津村氏が竹内栖鳳に依頼したそうです。この絵をみた竹内栖鳳は「明るい気持ちの良い作品ですね。」と頷き、快諾したという。昭和7年4月18日午後、津村邸を訪れた竹内栖鳳は、4時間ばかりの後に鶺鴒一羽と雀三羽を描き添えて、四羽で4時間という時間を費やして完成したという。

筆の走りが一角ならぬ力量を示していますね。

寺崎廣業の「布袋図」は本作品で本ブログに紹介した作品で二作品となります。

布袋様は日本では室町時代後期に成立した七福神に組み入れられ、七福神の一柱として信仰されています。真言三宝宗大本山清荒神清澄寺では三宝荒神の眷属とされ、肥満体の布袋は広い度量や円満な人格、また富貴繁栄をつかさどるものと考えられいます。所持品である袋は「堪忍袋」とも見なされるようになったそうです。