テレワークの昼休み時間は近所の町内会の会館にて息子と家内とでピンポン・・。

当方は中学校時代には高校球児以上にはまったことがある・・・。「パパ、たまには負けてよ!」、「いや~、そう思っても手が勝手に動くのさ!」。息子はべそをかく始末、当方も大人気ない???

本日は改装の完了した作品の紹介です。作品自体は以前に紹介していますので、繰り返しの内容があることはご了解願います。

前から好きな作品でしたが、中国風の軸装が気に入らずにこの度日本風に改装した作品です。人気の高い斉白石の作品ですので、真作か模作のようなものかどうかは不明ですが、普段飾るために遊び心もあって改装した作品のひとつです。

*下記写真右は伝古九谷大皿、掛け軸下はわりと新しい?李朝大壺 左棚上は厨子内に平櫛田中作の大黒天像・・、本日は土曜日の休日ゆえすべて遊び心の作品ばかりでピングポング~~という感じ。

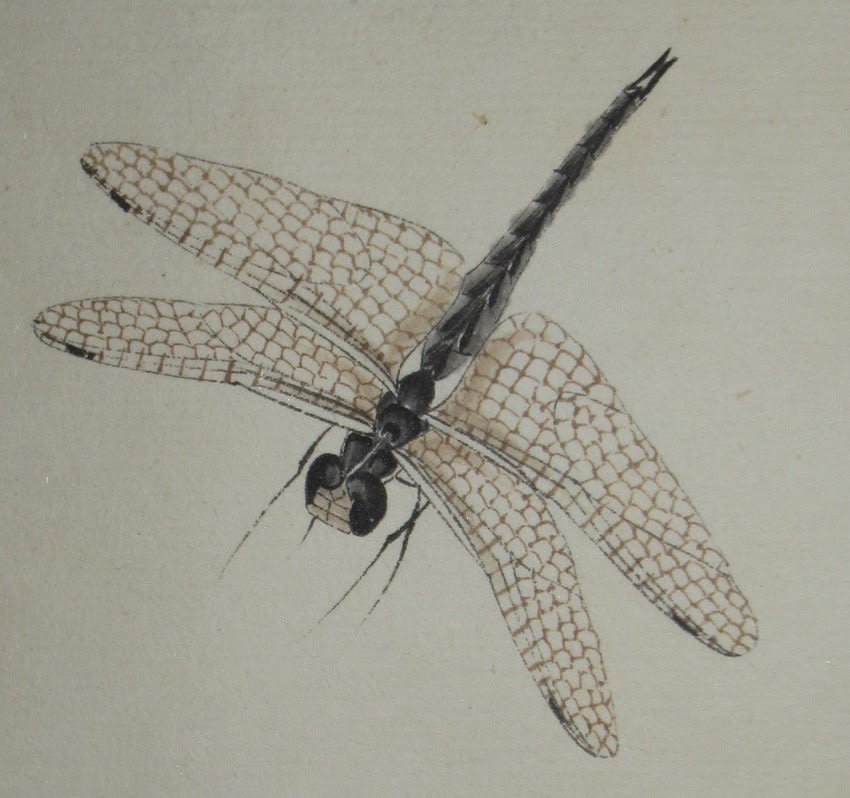

改装完了 天然真趣(蜻蛉と飛蝗図) 斉白石筆

紙本淡彩絹装軸装合箱(中国風軸装 梅蘭芳書付あり)

→改装合上箱(「梅蘭芳」書付+タトウ

改装後 作品サイズ:縦*横440 画サイズ:縦955*横319(縦961*横330)

改装費用はおおよそ3万円です。あらたな上箱と紙タトウ込みのお値段でした。もともと中国風の軸装から日本装に改装し、巻止あった書付を箱裏に貼り付けてしてあります。

中国の上海より入手した作品です。よく中国にある水孔印刷ではなく肉筆のようです。

斉白石の略歴は下記のとおりです。

***********************************

斉白石:(チーバイシー・さいはくせき)1864年(文久3年)~1957年(昭和37年)。清末から中華人民共和国の画家 ・書家・篆刻家である。現代中国画の巨匠と評される。

白石は湖南省湘潭県杏子塢星斗塘(現在の湘潭県白石鎮)の貧農に生まれ、幼い頃から絵を描くことを好んだ。7歳で数カ月間、私塾に通い初等教育を受けたが家計が貧窮したため学業が継続できず放牧などの手伝いをしながら独学で絵を描いて過ごした。少年期は体が病弱で鋤などを使う農作業ができず、12歳で大工見習いになり1年後に家具職人(指物師)となった。10年余、木工として生活したが、その並外れた技能によって全郷に知れ渡ったという。木工の傍ら表具師出身の蕭薌陔(伝鑫)について肖像画を習い後に美人画も描いた。

27歳になってからようやく文人画家の胡沁園に就いて本格的に画の勉強を始め、精緻な花鳥画・鳥獣画を学んだ。また詩文を陳少蕃、山水画を地元画家の譚溥に学んでいる。30歳になると同郷の詩友と「龍山詩社」・「羅山詩社」を結び、書法や篆刻も独学し、文人的な資質を培った。篆刻は大工だったこともあり鑿を使うように大胆に鉄筆を揮るい、拙劣な枯れた作風とされた。後に鄧散木が白石の印法を敬慕している。

40歳以後の7年間で「五出五帰」といわれるように5度にわたり中国全土を巡遊し名山や大河を堪能した。同時に過去の名家の真筆や銘文などを実見し芸術的な視野を広げた。その後10年を「家居十年」と呼び、故郷にじっくり腰を据え読書に耽り、詩書画印の製作に没頭した。「借山図巻」・「石門二十四景」などの大作もこの頃の作品である。

故郷での争乱事件を避けて、55歳で北京に居宅を定め、売画・売印で生計を立て始めた。当時の北京は臨模や倣古を重んじ文人的素養を第一とするような保守的な風潮が色濃く、農民出身で木工だった白石は白眼視され、ときに排撃された。このような辛い状況にあって高名な画家で日本に留学経験のあった陳師曽は白石の才能を見出し芸術的な交流を深めるとともに様々な形で白石を支援した。1922年、東京で開催された日中共同絵画展に白石の作品を出典したのも陳師曽だったが、これをきっかけに白石の国際的な評価が高まった。また、後にその膨大なコレクションで知られるようになる外交官の須磨弥吉郎は、中国駐在時代に白石の重要な後援者となった。

原名は璜であったが字の白石で知られる。字は他に瀕生。号は非常に多く、三百石印富翁・寄萍堂主人・借山吟館主者・杏子塢老民、湖南省相潭人などがある。元木彫師で、刀の跡を残した独特の篆刻でも有名。簡潔で力強い致筆が特徴で、草花、虫、蝦などを好んで描いた。北京芸術専科学校教授、中国美術協会主席を歴任した。中国20世紀を代表する画家であり、陳半丁・陳師曽・凌文淵と共に、京師四大画家と称されています。

白石は晩年になって、明代の八大山人、石濤・徐渭の芸術を敬慕し、その流れを汲む呉昌碩から書・画・篆刻ともに最も強い影響を受けたと述べている。白石は、倣古主義に陥り停滞した近代中国芸術の旧習を打破し、新風を吹き込み、現代中国画の巨匠と評価されている。伝統的な文人・士大夫の芸術に根ざしながらも木工・画工のときから培われた民間芸術の伝統が結ばれ、換骨奪胎を繰り返しながら、清新雄健・質朴秀麗な独自の画風を生み出した。この画風をその主な題材から「紅花墨葉」と呼ぶ。

***********************************

もともとの本作品の右の表具部分に「天然真趣畹華(畹華は梅蘭芳のあざな)梅蘭芳題於南京」と記してありました。梅蘭芳が南京にて「天然真趣」と題して押印したものと思われます。

賛には「偕山吟館主者(号のひとつ)白石齋廣」とあり、1941年頃の作品と思われ、「斉白石」と幼名「阿芝」の朱方印が押印されています。

*当方の調査ではいずれの印章も真印と一致します。

日本でもなじみの深い「梅蘭芳」の略歴は下記のとおりです。

***********************************

*梅蘭芳:(ばい・らんほう、或いはメイ・ランファン、1894年10月22日~1961年8月8日)は清末から中華民国、中華人民共和国にかけての中国の京劇の俳優。江蘇省泰州の生まれ、本名は梅瀾。

女形で名高く「四大名旦」の一人。日本の歌舞伎に近代演劇の技法が導入されていることに触発され、京劇の近代化を進め、「梅派」を創始した。京劇の海外公演を最初に実現したことでも有名(公演地は日本)。

なお梅蘭芳は斉白石の弟子の一人であり、また梅蘭芳ファンは日本でも極めて多かった。

***********************************

ま~、ともかく愉しめる作品です。当方の他の所蔵作品である「草蟲小品 斉白石筆 斉良遅(子息)賛」と虫の描き方はまったく同じです。

飛行機嫌いで飛行機事故で亡くなったという骨董好きの向田邦子さんのお言葉・・・、「骨董は愉しませてくれればそれでいい。」

飛行機嫌いと悪筆乱筆は向田邦子さんと小生は同じようですが、少しでも向田邦子さんにような粋な骨董蒐集の境地に近づきたいもの・・。