最近、加島美術が渡辺省亭の作品をメインにとりあげ、人気が出ている?渡辺省亭の作品ですが、今はどうなのでしょうか・・?? 先日の東京美術倶楽部で開催された展示会でも加島美術では渡辺省亭の作品の展示会を催していましたが・・。

当方では加島美術で渡辺省亭を取り上げる前から、機会があるたびに渡辺省亭の作品を入手していたのですが、今は加島美術でとありげたせいか値段が高くなり、またいい作品も市場から品薄となりここのところ入手を断念していました。今回はちょっといい作品があったので2点ほど入手に踏み切りました。要した金額は10万円ですが、現在の掛け軸の相場としては高いほうですね。

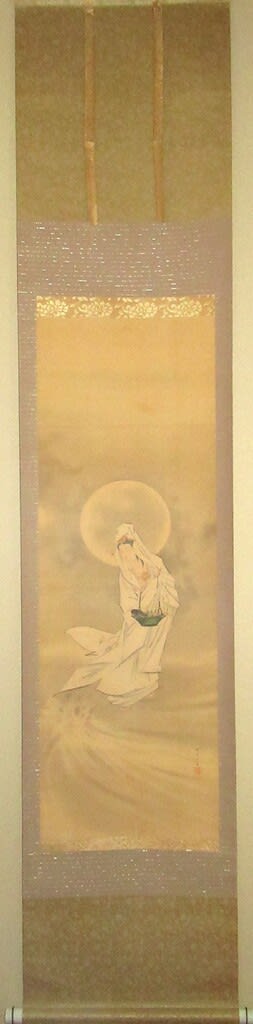

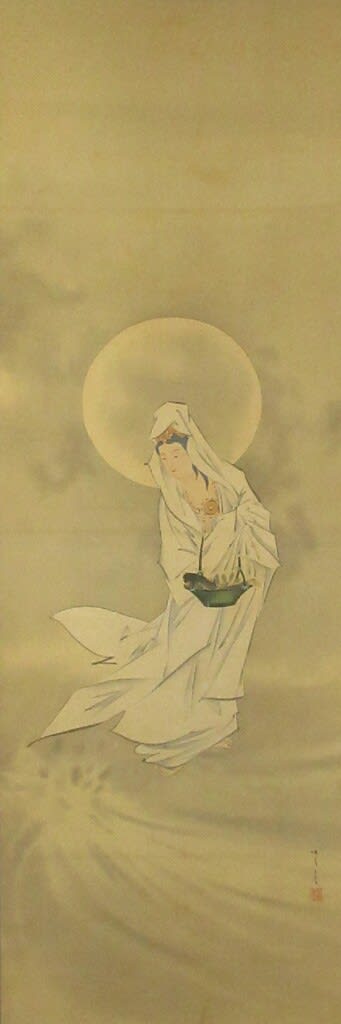

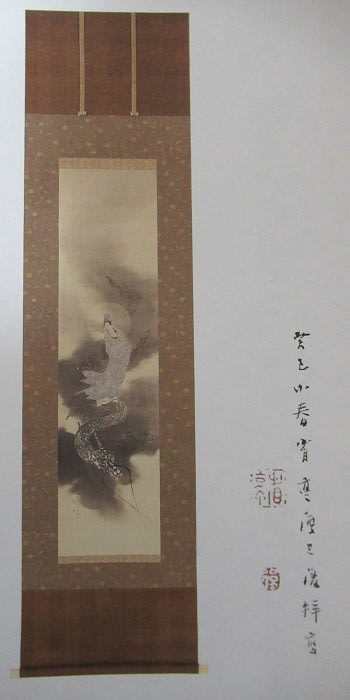

魚籃観音図 渡辺省亭筆 その27

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 誂箱

全体サイズ:縦1960*横410 画サイズ:縦990*横340

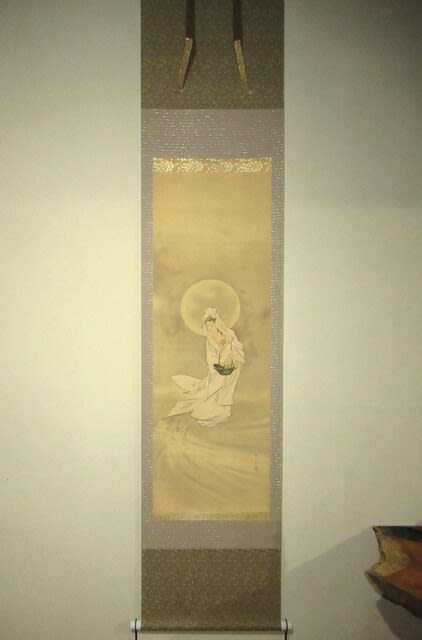

題材は魚籃観音ですね。

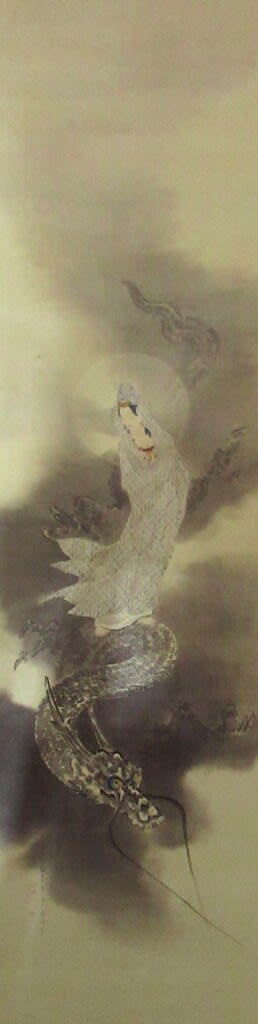

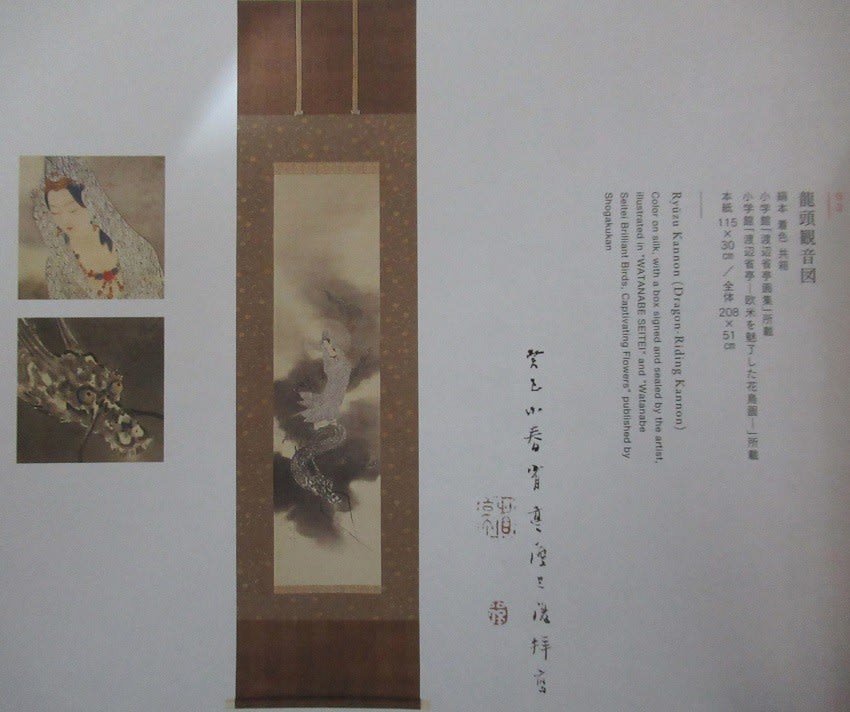

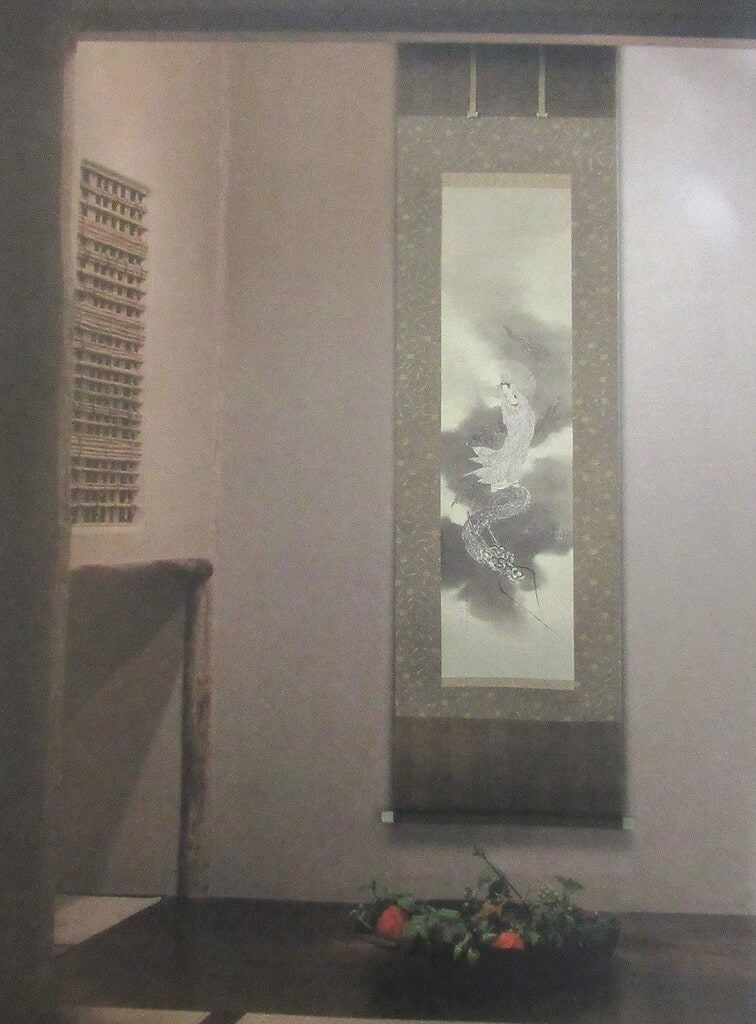

渡辺省亭の作品には観音図の作品は少ないと思っていますが、本作品と似通った構図の作品としては、渡辺省亭の観音図としての代表作である「龍頭観音」が思い浮かびます。

*下記の作品は前述の展覧会にた加島美術の方から頂いた加島美術カタログ「UTAGE 3」に掲載されています。

渡辺省亭の作品は同じような構図の作品、さらにはまったく同じ構図を複数描いていますが、この作品と本作品も観音像自体は同じ構図で描かれています。

その作品の説明文は下記のとおりです。もちろん代表作とされる「龍頭観音」

のほうが出来はいいのですが、渡辺省亭は母との日課であった浅草寺観音詣を欠かさなかったように、この作品もまた渡辺省亭の信仰心の思いが現れているように思います。

この説明文に浅草寺の御本尊である「聖観世音菩薩」は長野の善光寺の一光三尊阿弥陀如来と並んで絶対秘仏とされているようです。

伝承によると、推古天皇36(628年)年に宮戸川(現在の隅田川)で漁をしていた檜熊浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟の網に小さな仏像が掛かり、兄弟はその仏像を地上に持ち帰り、主人である土師真中知(はじのまなかち)に相談したところ、真中知はその仏像が観音像であることに気付き、観音様の功徳を兄弟に説明しました。その後、真中知は出家して自宅をお寺にしてその観音像を祀り、これが浅草寺の始まりと言われています。

御本尊の観音像は大きさが5.5センチの黄金の像だと言われていますが、大化元年(645年)に勝海上人という僧が「この像を秘仏にするように」と観音様からお告げをうけて、観音像を秘仏として定め、それ以来実物を見た人は皆無とされています。

歴代の住職の中にはその姿を拝もうと試みた人もいましたが、厨子の扉を開けた途端目の前が暗くなり本尊の姿を見ることができなかったとか・・。明治時代に明治維新の廃仏毀釈で政府の役人たちが厨子の扉を強引に開けようとしたところ役人の1人が須弥壇から転落して死亡するという事故が発生したそうです。また、その時に調査に関わった役人3名が謎の死を遂げるという不可解なことが起こり、政府は御本尊の正体を確認することもなく逃げ帰った・・・??

しかし、「御本尊の姿を見た」という伝承も残されており、その姿は約20センチの青銅製の奈良時代の仏像だったとも、刀の留め金具である「金竜の目貫」だったとも言われています。ただ、あまりにも長期間秘仏とされていたため「御本尊は存在していないのではないか」という噂までささやかれるようになりました。

明治政府が逃げ帰った後、当時の住職は「住職でありながら御本尊の姿を知らないとは情けない」と仏罰を覚悟して厨子の扉を開けたところ、伝承通りの5.5センチの観音像が収められていたとのことです。しかし、その像は黄金ではなく白金(プラチナ)だったとも言われています。このように様々な噂のある浅草寺の御本尊は、今も厨子の奥に実在しているのか実在していないのか真意は今でも定かではないようです。もしかしたら強引に御本尊を見ようとした幕府や政府から御本尊を守るために浅草寺側の関係者が御本尊と偽って青銅製の仏像や金竜の目貫とすり替えていたとか・・・・???。

話題が横道にそれましたが、「魚籃観音」については本ブログでも何度か取り上げている題材なのですが、久しぶりなので改めての掲載すると、説明文は下記のとおりとなります。

*******************************

魚濫観音:三十三観音に数えられる観音菩薩の一つ。中国で生まれた観音の一つで、同じ三十三観音のひとつである馬郎婦観音(めろうふかんのん)と同体ともされます。

*ちなみに魚籃観音の「籃」(らん)とは、魚を入れる竹籠という意味です。

波を泳ぐ鯉の背に乗っていたり、魚の入った籠を持っていたりする姿に作られる観音菩薩で、魚売りの美女に身をやつしたという中国の伝説に起源があるといわれています。岬や港町で、大漁を願って祀られていることが多いようです。邪悪な鬼や毒蛇に遭遇しても、この観音を念じればたちまち無害になるといわれています。特に安産を始め女性特有の煩悩を除去するとともに、航海の安全と大漁をもたらす観音とされます。

中国唐の時代、魚を扱う美女がおり、観音経・金剛経・法華経を暗誦する者を探し、めでたくこの3つの経典を暗誦する者と結婚したがまもなく没してしまった。この女性は、法華経を広めるために現れた観音とされ、以後、馬郎婦観音(魚籃観音)として信仰されるようになったという。

この観音を念ずれば、羅刹・毒龍・悪鬼の害を除くことを得るとされ、日本では中世以降に厚く信仰されました。形象は、一面二臂で魚籃(魚を入れる籠)を持つものや、大きな魚の上に立つものなどがあります。日本ではあまり単独で信仰されることはないようですが、東京都港区の魚籃寺、三重県津市の初馬寺、千葉県松戸市の万満寺、滋賀県長浜市木之本町古橋(旧鶏足寺)、長崎県平戸市生月町(生月観音)などにあります。

下記写真は「薬王寺 (徳島県美波町)」にある魚籃観音像です。

上記の魚籃観音の生い立ち?の逸話について

中国の唐の時代、 竹籠(魚籃)に魚を入れて行商する美女がいました。大変美しいので若者たちは競って求婚しました。するとその美女は経本や経典を諳(そら)んじることが出来た者のところに嫁そうと言い、だんだんと諳んじる経本や経典の難度を高めて競わせました。最後に出題された経典を暗誦できた若者は一人でした。ところが、約束の婚礼の日に、美女は忽然と消えてしまいました。後に残っていたのは、黄金の観音像だったということです。でも、村には以前と違って、仏教を信じる若者が増えたといわれます。この美人は観音さまだったのです。仏教心の薄い村に仏法をひろめ、救済するために、竹籠(魚籃)に魚を入れて売り歩く、魚の行商人に身をやつしていたのです。観音さまは三十三のお姿に変化して人々を救済するそうです。この観音を「魚籃観音」と呼ばれ、魚籃観音の像容は、魚を入れた籠を持ったり、魚そのものに乗る姿であらわされます。岬や港町で、大漁、海上安全を願って祀られることが多く、また、毒を除くご利益もあるとして、ふぐを扱う漁師・調理人・料理屋に信じられています。

これとは別のバージョンの逸話があります。美女は婚礼の朝突然亡くなってしまいました。数年後に、村を訪れた旅僧の勧めで、その美女の墓を掘ったところ、遺骨は黄金に変わっていた、というものです。

*******************************

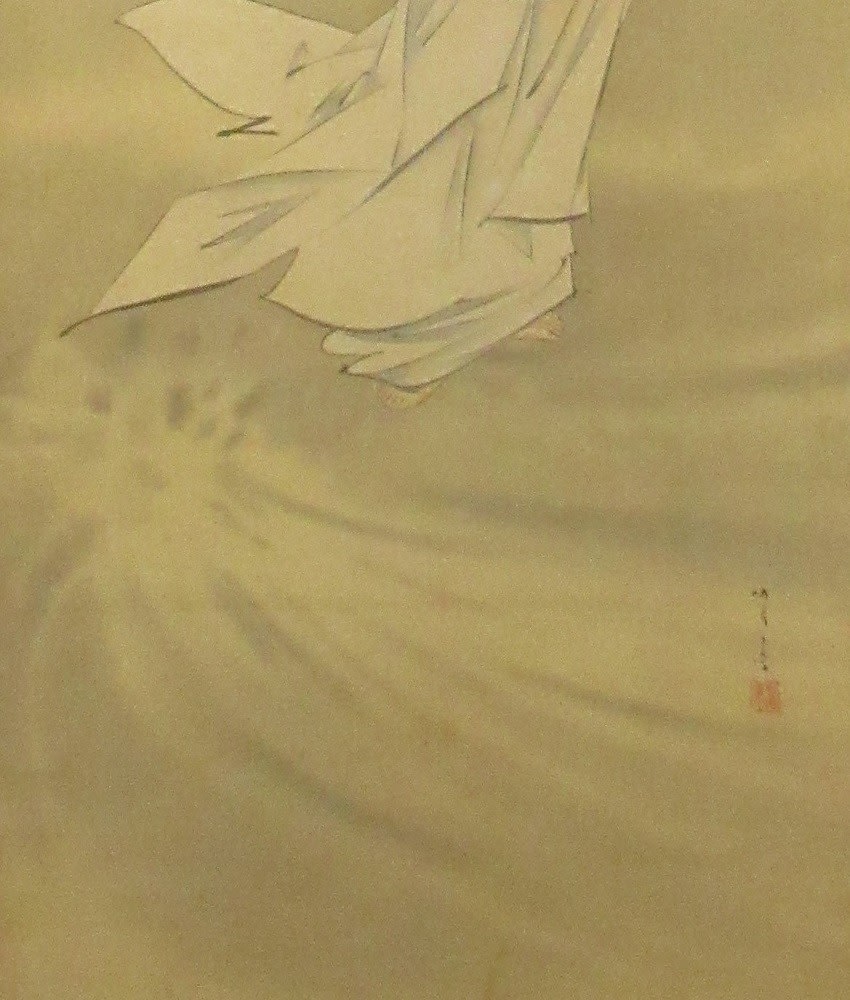

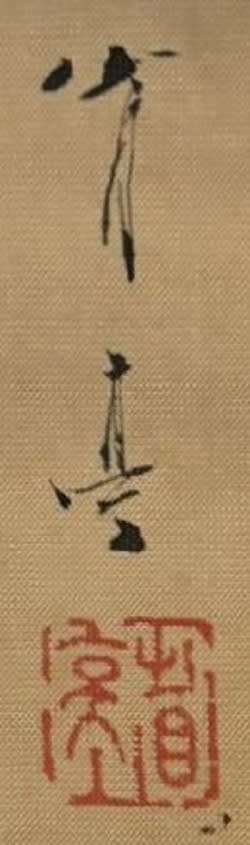

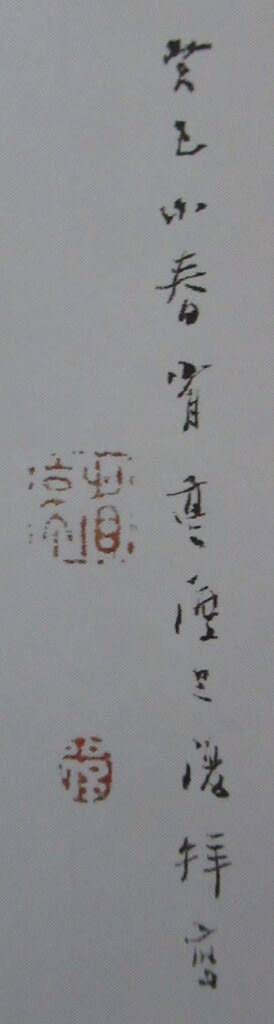

本作品は印章や落款は渡辺省亭の代表作「各宗諸子花鳥画冊」における第24面の「雪中牡丹に雀」(明治31年 1898年作 絹本著色 縦28.6㎝ 横22.1㎝)と一致します。 他の所蔵作品 「月夜杉図」とも一致するようです。

渡辺省亭には贋作が多いのですが、使用される印章の種類は意外に多く、その判別は絵本体の出来の比重が非常に高い(印章や落款での判断は難しい)と判断しています。

ところで本ブログでは「魚籃観音」に関する作品数は少ないのですが、幾つかの「魚籃観音」を題材にした作品を投稿しています。

あらためて紹介すると下記の作品があります。

魚籃観音図 野田九浦筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦1090*横420

さらには同様に掛け軸では下記の作品があります。

魚濫観音図 山田敬中筆

絹本着色軸装 軸先木 合箱入

全体サイズ:縦1975*横529 画サイズ:縦1080*横395

また陶磁器では下記の作品があります。

明末天啓赤絵 魚籃観音文三寸皿

誂箱

径98*高台径*高さ30

骨董蒐集の面白いのはこのようにひとつの作品で調べる項目がいつものようにやたらと多い?ことです。私のように物覚えが悪いと調べてもすぐに忘れてしまうのが常ですが、このようなブログでいくらでも検索して再度思い起こすことができます。検索機能が高い?・・、これが本ブログ制作の本当の目的です。

強盗で記述しましたとおり、先日の東京美術倶楽部の展示会で加島美術から頂いたカタログに、前述の龍頭観音図の作品が掲載されています。

まだ売れていないのかな・・???

渡辺省亭の作品中でも佳作と思われるのですが・・。

1893年(明治26年)、渡辺省亭が41歳頃の作のようです。

情報には常にアンテナを張っていることも蒐集家には必要なことのようです。

当方の作品は表具の状態が悪かったので、天地交換などのメンテナンスをしています。

改装(2024年10月)後

1. 箱:太巻+紙タトウ

2. 天地交換+紐太巻用+二重箱

3. 軸先の曲がり直し

掛け軸はその時々の状態によって、どのようにメンテするのかを判断する必要がありますね。

渡辺省亭の初期の頃の佳作です。改装後は太巻の保管に誂えておきました。