《貞享3》 (貞享本 雑・676) (『続古今集』 賀・1902)

[詞書] 慶賀の歌の中に

宮柱ふとしき立てて万代に今ぞさかえむ鎌倉のさと

(大意) 鶴岡の宮に厳めしく立派な宮柱を立てて神をお守りし 今から長い年月にわたってこの鎌倉の里は栄え続けてゆくことだろう。

<漢詩>

賀神殿 神殿を賀す [去声十七霰韻]

峨峨搭立柱, 峨峨(ガガ)たり 立柱の搭(クミタテ),

肅肅聳神殿。 肅肅(シュクシュク)と聳(ソビエ)る神殿。

万代必昌盛, 万代 必(カナラ)ずや昌盛(ショウセイ)せん,

鎌倉餘統甸。 鎌倉 餘(ヨ)の統(ス)べる甸(テン)。

<簡体字表記>

贺神殿

峨峨搭立柱, 肃肃耸神殿。

万代必昌盛, 镰仓余统甸。

<現代語訳>

<神殿を慶賀する> 高々と組み立てられた宮柱、厳粛な佇まいで聳える神殿。これから百世に亘って栄えることであろう、私の統べるこの鎌倉の都。

[注記] 焼失後再建なった鶴岡八幡宮を言祝ぐ歌。

《番外》 (吾妻鑑・建保七年正月廿七日)

[詞書] 庭の梅をご覧じて禁忌の歌を詠み給う

い出て去なば主なき宿となりぬとも軒端の梅よ春を忘るな

(大意) 私が出て行ってしまったら ここは主のいない家となろう。例えそうなったとしても 軒端の梅よ 春をわすれることなく 花を咲かせてくれ。

<漢詩>

臨終歌 辞世の歌 [去声二十三漾韻]

任他余出去, 任他(ママヨ) 余が出て去りなば,

唯有寂空帳。 唯 寂(サビシ)き空帳有るのみ。

雖然前梅也, 然(シカ)りと雖(イエド)も 房前にある梅(ウメ)也(ヨ),

春春開別忘。 春春(シュンジュン)、開花を 忘れないでくれ。

<簡体字表記>

临终歌

任他余出去, 唯有寂空帐。

虽然前梅也, 春春开别忘。

<現代語訳>

<辞世の歌> ままよ私が此処を出ていって、世を去ったなら、ただ此処は主無しの寂しい帳の内となってしまおう。たとえそうだとしても 軒先の梅よ、巡りくる春には忘れることなく 花を咲かせておくれ。

[注記] 建保七(1219)年1月27日、源実朝は、右大臣拝賀のため鶴岡八幡宮に親拝の行事を終え、その帰路、宮前の石段で甥の公暁により殺害された。『吾妻鑑』に記録された歌である。

II部 歌人・源実朝の誕生

母・政子は、実朝の教育には特に意を注ぎ、侍読(ジドク/ジトウ)として相模権守源仲章(ナカアキラ)を起用して学問を学ばせた。一方、実朝に和歌を学ばせるために、歌人・源光行(1163~1244)を師に当てた。

実朝は、1203年(12歳)、征夷大将軍の宣旨を受け、右兵衛佐に叙任される。続いて御所に荘厳房行勇を招き、法華経の講義を受け、 “法華八講”に参加している。翌年には、御所で真智房法橋を導師として、“般若心経”を読み、講義を聞く心経会(シンギョウエ)に臨んだ。1204年には源仲章(ナカアキラ)の指導で、“御読書始め”が行われた。

第1 章 実朝の歌人としての天分・DNA、

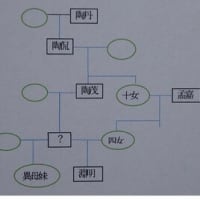

遠い先祖は、第56代清和天皇(850~880)に繫がり、その第6貞純親王の長子が臣籍降下して“源”姓を賜り、源経基(ツネモト)を名乗る。その末裔・源義朝(1123~1160)は、平治の乱(1160)で、後白河法皇側に与して敗戦、東に逃れる途中、尾張で殺害される。

義朝正室の長子・頼朝は、北条氏の支配領域である伊豆(蛭ケ小島?)に配流の身となる。14歳時である。この地方の霊山・箱根権現や走湯権現に帰依して、亡父・義朝や源氏一門を弔いながら、一地方武士として過ごしていきます。流刑中、伊豆の豪族・北条時政の長女・政子と結婚(1175頃?)。

一方、頼朝は、以仁王(モチヒトオウ)による平氏打倒の令旨を受けて挙兵するが、“石橋山の戦い”で敗北、安房国に逃れる(1180.08.29)。安房、上総、下総を平定して、父・義朝の住んでいた鎌倉に入る(同年10.07)。以後、同地は幕府の本拠地として発展することとなる。

頼朝は、和歌の才にも優れ、『新古今集』に2首入集している。頼朝は、1190年の上洛に際し、慈円と親しく面談する機会があり、慈円との間で交わされた贈答歌が、同集に慈円の歌とともに撰されている。

実朝は、父の歌が『新古今集』に載っていることを知り、同集の入手を強く求めて、完成を祝う“竟宴”以前に同集を入手している。父からDNAを継ぐとともに、強い刺激を受けたはずである。

第2 章 教育環境、和歌の師と協力者

- 1 源光行 と 教材

実朝の“和歌の師” “源光行”は藤原俊成に師事しており、『新古今集』に一首撰されている。その出自は、頼朝および光行ともに清和源氏の末裔であり、頼朝は経基嫡男・満政の、一方、光行は次男・満仲の流れである。

源平合戦において、光行の父・光季は平家方にあったため、敗戦後、光行は、鎌倉に下向して、頼朝に、父および叔父の謝罪と助命を願った。その折に、光行は、その才能を頼朝に認められて、鎌倉幕府の政所の初代別当となり、朝廷と幕府との間を往復するようになる。

文学者としての光行は、子・親行とともに後世に貴重な業績を残している。すなわち、『源氏物語』の写本『河内本』およびその注釈書『水原抄』の著述として知られる。“万”とあった『源氏物語』の古写本を精査、統一本・『河内本』、さらに、その注釈書『水原抄』の著述に参画している。

- 教材・『蒙求和歌』および『百詠和歌』

光行は、1204年、北条政子の指示に従い、教本『蒙求和歌』、『百詠和歌』および『新楽府和歌』の3部作を用意した。残念ながら『新楽府和歌』は、今日、散逸して現存しない。1204(元久元)年7月、『蒙求和歌』を書き終えると、直ちに『百詠和歌』の著作に取り掛かり、同年10月、3ケ月で完了している。

○『蒙求』および『蒙求和歌』とは?

『蒙求和歌』の基になる『蒙求』 (参考11)は、中国・唐代に、李瀚(リカン)によって著された幼童用の教科書である。中国・上代から南北朝までの有名人の事跡や逸話を子供に解りよいように簡単に紹介し、人名と事跡を詠み込んだ4字句・一句にまとめ、総数596句からなっている。平安時代に日本に伝わり、以後広く利用されたようである。

『蒙求和歌』とは、『蒙求』596句から半数少々の251句を選び、各句の内容を「説話文」として邦語で紹介したのち、その内容と何らかの関連が示唆されるような和歌を作り、添えた書物である。

○『李嶠百二十詠』および『百詠和歌』とは?

初唐に李嶠(リ キョウ、645~714)が、『蒙求』と並ぶ幼学書のひとつとして著した『李嶠百二十詠』があり、過去の「著述書の故事」を対象として、五言律詩 百二十首に纏めた書籍である(参考12)。やはり平安時代に日本に伝えられている。

『李嶠百二十詠』から選ばれた律詩百首について、一首から2句を選び、対応した和歌を一首、合計百首の和歌が収められている。

『百詠和歌』の構成は、各々の“漢詩句”に続いて、簡単な故事などを含む“説明文”、その後に“和歌”が置かれている。

- 2 藤原定家との出会い

藤原定家(1162~1239)は、歌人・実朝の総仕上げの師と言えよう。定家は、『新勅撰和歌集』(1235年)に実朝の歌を25首採録している。以下、実朝と定家(または京都)との繋がりについて、『吾妻鏡』から点描します。

1205(元久二)年(実朝14歳)、在京の実朝近臣・内藤知親が、京都から成ったばかりの『新古今和歌集』を届けている(9月2日)。なお、知親は、定家の門弟でもあり、以後実朝-定家間の連絡の役目を果たしている。

1209(承元三)年(18歳)、知親を使者として、これまでに詠んだ歌30首を定家に届けた(7月5日)。その折、実朝は、定家に歌に関する疑問点を何点か提示し、教えを乞うた模様である。同年8月13日、知親が京都から帰参。その折、実朝の歌に対する評価と詩歌の口伝書一巻を持ち帰った。この口伝書は、今日『近代秀歌』として知られている。

1213(建歴三)年(22歳)、定家は、飛鳥井雅経を介して和歌の書物などを献上(8月17日)、また、やはり雅経を介して、相伝の私本『万葉集』を献上した(11月23日)。これに対して実朝は、「何物にも優る重宝である」と喜ばれた。

同年8月17日、定家から雅経を介して「和歌文書」が届けられているが、その内容は不明である。この頃までに定家に届けられた歌が纏められて、奥書に「建暦三年十二月十八日」とある『金槐和歌集』が編纂されている。

○『近代秀歌』について

実朝から「歌はどのように詠んだらいいものか」と問われて、定家が実朝に贈った歌論書・『近代秀歌』、その構成は、[歌論]、[秀歌例(八大集撰抄)] 83首および[秀歌例(近代六歌仙)] 26首からなる。

同書中、実朝の歌を理解する上で重要と思える、「作歌の原理と方法」の一部について紹介します。

[『歌に用いる詞は古典的歌語を尊重し、表現内容は未だ詠まれていない世界をとらえようとし、卓越した理想的表現を求めて、宇多朝以前の歌風を学ぼうとするならば、自然と秀歌が生まれると言うこともないわけではありません。

古典語を理想とするということから、古歌の歌詞をそのままに新しい歌の中に詠みこんで定着せしめる表現方法を、即ち「本歌とする」と申します。………』] (参考1から抜粋)。

先に、源光行による『蒙求和歌』・『百詠和歌』等を参考にした「句題和歌」等の技法、さらに定家の『近代秀歌』にみる「本歌取り」の技法が伝授され、歌人・実朝の歌風確立が多いに促されたものと推察されます。

- 3 後鳥羽上皇との関係

師弟関係、あるいは歌仲間という関係で捉えることはできず、また直接的な交流もあり得ないながら、“非常に密な関係”にあった。すなわち、1203年、京都・朝廷は、千幡(実朝の幼名)を従五位下・征夷大将軍に任じ、後鳥羽上皇の命名により、“実朝”と称するようになった。

実朝は、1204年12月、後鳥羽上皇の寵臣・坊門信清の娘、また上皇の従妹でもある西八条禅尼を正室(御台所)に迎えている。斯様に一見関係は深そうに見えるが、これらは、政治的な一表現であり、和歌とは直接に関係はない。

唯、実朝は、後鳥羽上皇に対して非常な尊敬の念を抱いており、また和歌に関しても大きな影響を受けたことが伺い知れるようである。

斎藤茂吉は、諸“歌集”や京都から寄せられた歌合(ウタアワセ)の記録等の“歌書”を対象にして、後鳥羽上皇の歌を本歌とした実朝の“本歌取り”の歌を調査している。

茂吉は、『……御製歌に実朝が接触し、当代の歌人にましました後鳥羽院の御作歌態度を実朝が尊仰し奉ったと看做(ミナ)すことは敢えて不条理ではなかろうと思うのである』としている(参考10)。

後鳥羽上皇および実朝の歌について、小島は、次のように総括している、抜粋して紹介します(参考7)。

[『後鳥羽院および実朝の歌の風格には類似があるとされる。第一:何らの屈託もなく他人の歌を模倣すること、第二:引き締まった長高の趣きを有し、一種の気品のようなものが漂っていること。』

『この両者の類似は、恐らくは両者の風格の類似であろうと思う。……風雅の道に遊ぶ数寄の精神の保持者である非職業歌人的性格が後鳥羽上皇にも実朝にもあり、そして、両者相似た境遇が自ずから王者的気品をもたらし、それが、両者の作歌態度や作風に類似あらしめた一番大きな理由であろうと思うのである』]。

第3 章 後世、“歌人・源実朝像”の構築

○『金槐和歌集』について

『金槐和歌集』の編纂時期や成立過程等々、明らかでない。その名称について、佐々木信綱(1872~1963)の説によれば、“金”は、鎌倉の“鎌”の字の偏、“槐”は、唐名で“大臣”の意の“槐門”に由来する と。“金塊”とは、直訳するなら「鎌倉右大臣」である。

『金槐和歌集』には、大きく『定家所伝本』(所載歌数:663首)と『貞享(ジョウキョウ)四年板本』(所載歌数:716首)の2系統がある。両本は、それぞれ、『定家本』および『貞享本』または『柳営亜槐本』とも呼ばれる。両本は、その構成・部立て等、違いがある。

『定家本』は、昭和4(1930)年5月、佐々木信綱により発見され、その奥書に「建歴三(1213)年十二月十八日」とある書である。実朝(22歳)が、それまでに作られた歌を定家に届けた時期に合致する。

しかし今日見るような形の整理・編集が、実朝によってなされていたのか、あるいは定家によりなされたのか定かではない。また『貞享本』は、刊行した人が異なる2種知られているが、内容は同じのようである。その奥書から “柳営亜槐なる人”が編纂に関係している。

“柳営”とは唐名で“将軍”、“亜槐”とは“権大納言”の意で、“柳営亜槐なる人”とは、第4代将軍・藤原頼経(1218~1256、将軍位1226~1244)であろうとされている。したがって同本は、実朝の没後に編纂されたことは確かである。

- 賀茂真淵

実朝の歌に画期的な評価を与え、実朝を世に知らしめたのは、江戸時代中期の国学者、歌人・賀茂真淵(1697~1769)であろう。真淵は、『歌意考』、『万葉考』、『国意考』等の著書、さらに『鎌倉右大臣集』(貞享本)の校訂書を著している。

賀茂真淵は、『金槐集』に触れる機会もあって、実朝の歌に万葉調の歌を見出し、驚き絶賛している風である。[実朝の歌こそ「奥山の谷間から岩を蹴散らして出てきて大空を翔(カケ)る龍の如く勢いがあり、野原の草木を靡かせ、雲や霧を吹き払う風の如く一途で、雄々しく且つ雅な古の姿を取り戻している」](参考9)と、実朝の歌を絶賛している。

- 正岡子規

次いで実朝の歌を絶賛したのは、明治時代の正岡子規(1867~1902)である。子規の実朝に対するその称揚振りは並みではない。余人の解説では到底伝えることは叶わない。以下に、彼の著書 (参考8)の抜粋を挙げて、解説に替えます。

<「……、実朝といふ人は三十にも足らで、いざこれからといふ処にてあへなき最後を遂げられ誠に残念致し候。」> と書き始める。

<「実朝は、……とにかくに第一流の歌人と存(ゾンジ)候。強(アナガ)ち人丸(ヒトマロ)・赤人(アカヒト)の余唾(ヨダ)を舐(ネブ)るでもなく、固(モト)より貫之(ツラユキ)・定家(テイカ)の糟粕(ソウハク)をしゃぶるでもなく、自己の本領屹然(キツゼン)として山岳(サンガク)と高きを争ひ日月と光を競ふ処、実に畏(オソ)るべく尊むべく、覚えず膝を屈するの思ひ有之(コレアリ)候。」> と続き、実朝を高く評価しています。

古今調、新古今調が世を支配していた近世の当時にあって、奇しくも万葉調の歌をも詠んでいた実朝の存在には強い衝撃を受け、万葉調の歌風を重んじ、和歌改革への情熱を漲らせていた子規の意気が感じられる一書である。

- 斎藤茂吉

先人たちの評価を基に、実朝は、稀に見る万葉調の歌人であると注目される所となり、その歌風は、『万葉集』を味読することによって習得されたものであろうと、解されていた。

斎藤茂吉は、『万葉集』そのものではなく、勅撰集の歌を通じて『万葉集』の作者に接触し、それらの万葉歌人の歌の影響を受けた可能性である(論 参考10)。実朝は、“本歌取り”による作歌例が多い。そこで実朝の“本歌取り”の歌とそれら “本歌”を逐一調べた。

その結果、直接『万葉集』に頼ることなく、他の歌集に散見される万葉歌人の理解を通して万葉調の歌を詠まれていたことも十分に有り得ることが明らかにされたのである。併せて、これらの歌が、22歳までの作と言うことで、歌人・実朝の力量は並みでないことを改めて証明された としている。

「歌人・源実朝の誕生」まとめ

“歌人・源実朝の誕生”を概観してきた。実朝の歌について、世の注目を惹くようになったのは、先ず賀茂真淵に遡り、実朝の万葉調の歌に感動されたことに始まり、また正岡子規がさらにそれを強調されたことによる。

但し、「実朝は、万葉歌人である」ということを意味するわけではない。事実、『金槐集』中、むしろ古今調、新古今調の歌も多く、それらが大半を占めているようである。言わば、実朝は、“all-round player”なのである。

あとがき

『金槐和歌集』700余首中、100首について漢詩訳を試みた。同集のページをめくり、順不同、興の赴くまゝに選択して翻訳を進めたのであるが、「雑部」の歌が最も多く選ばれていた。同分類に含まれる歌数が多いこともさりながら、振り返ってみると、庶民の生活を含めて社会性を帯びた歌が多く、注意を惹いたこともある。

『金槐和歌集』を通読して、まず驚いたことは、先達が指摘されているように、“言の葉”が、“迸り出て”、自然と“こころ、思い”が歌になっているという印象を強く受けたことである。その“こころ、思い”は、幅広く、老若男女、あらゆる階層の“人”の胸の内にあるものを代弁した内容であると言える。

今一点。実朝の作歌の特徴として、“本歌取り”の技法を駆使している点が挙げられている。実朝が、“本歌”とした歌は、『万葉集』や勅撰集に限らず、歌合せの歌集や私歌集に及び、広範囲に亘っていることも驚きの一つである。

実朝は、12歳で第3代征夷大将軍に着任、28歳の若さで身内の者の暗殺に逢うという数奇な運命を辿っている。短い生涯ながら700余首の歌を遺しており、うち100首漢詩化できたのを機に、“歌人・源実朝の誕生”物語をも併せて、ここに纏めることとした。

和歌は、5.7.5.7.7、31文字で語られる極短編物語で、古語で技巧を凝らして語られている故に日本人にとっても難解な面があるが、外国の方々にとっては、一層難解な文芸であろう。本書が、邦人のみならず、漢字圏の方々にとっても、和歌に興味を持ってもらう一助になればと願いを胸に秘めつゝ、筆を置きます。

参考図書

- 藤平春雄校注訳『近代秀歌』、日本古典文学全集、『歌論集』 小学館、1980

- 白雪梅『詩境悠游』新風書房 2011

- 平田 稔『こころの詩(ウタ) 漢詩で読む百人一首』、文芸者、2022

- 石川忠久監修:『NHK新漢詩紀行ガイド』、日本放送出版協会、2010

- 石川忠久『漢詩をよむ 蘇東坡』日本放送出版協会 1990

- 賀茂真淵『歌意考』新編日本文学全集87

- 小島吉男校注『山家集・金槐和歌集』日本古典文学大系29、 岩波書店、1971

- 正岡子規『歌よみに与ふる書』岩波文庫、2020

- 斎藤茂吉校訂:『金槐和歌集』岩波書店、1980

- 斎藤茂吉:『歌論六・源実朝』、斎藤茂吉選集 第十九巻、岩波書店、1982

- 剣 『蒙求和歌』、渓水社、2012

- 栃尾武編『百詠和歌 注』汲古書院、1993

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます