(10番)これやこの 行くも帰るも 別れては

知るも知らぬも 逢坂(アフサカ)の関

蝉丸『後撰集』雑一・1089

<訳> これがあの、京から出て行く人も帰る人も、知り合いも知らない他人も、皆ここで別れ、そしてここで出会うと言う有名な逢坂の関なのだなあ。(板野博行)

oooooooooooooooo

逢坂の関は、京(畿内)から東国へ向かう人、また東国から亰に帰ってくる人、知っている人であろうとも知らない人であろうとも、別れてはまた出逢う、すれ違いの場所であると言う。

「逢坂の関」は、“歌枕”としてしばしば和歌に登場する名所である。この歌を含めて百人一首中3首で主要舞台となっています。他の2首はすでに本シリ-ズで紹介しています。ここで「逢坂の関」について整理しておきたいと思います。

上の歌を五言絶句の漢詩にしました(下記ご参照)。

xxxxxxxxxxxxxxxxx

<漢詩原文および読み下し文> [上平声十一真・十五刪韻]

....会者定離 会者定離(エシャジョウリ)

這処去東人, 這処(ココ)では 東に去(ユ)く人,

或還返京顔。 或(アル)いは還(マタ) 京に返(カエ)る人の顔。

分開認識的, 分開(フンカイ)しては 認識(シ)る的(ヒト)も,

不知逢坂関。 知らぬ人も 逢坂の関。

註]

会者定離:仏教用語、出会った者とは必ず別れる定め。

.......這処:此処の場所、逢坂の関。 分開:別れる。

.......認識:見知っている。

.......逢坂の関:山城国(現京都府)と近江(現滋賀県)の境にある関。当時、この関の東を関東とされていた。

<現代語訳>

会者定離

此処では、京から東国に出かけていく人、

また東国から京に帰ってくる人が行き交う。

別れては、知り合いの人も、

知らない人も、また出逢い、すれ違う逢坂の関である。

<簡体字およびピンイン>

.....会者定离 Huì zhě ding lí

这处去东人, Zhè chù qù dōng rén,

或还返京顔。 Huò hái fǎn jīng yán.

分开认识的, Fēnkāi rènshi de,

不知逢坂关。 bù zhī Féngbǎn guān.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

“逢坂の関”は、和歌に読み込まれる名所―“歌枕”―として最も頻度高くお目に掛かれる場所ではないでしょうか。百人一首の中でも3首で登場します。これらはいずれも平安期の作品で、都から東国への門戸として交通の要所にあったことに依るのでしょう。

加えて、その名称に“逢(=心を通わす)”と“関(=隔て)”という、人の心情に関わる語・ことばを持っていることが、その応用を広めているようです。すなわち、地理的な交通要所の場所としてばかりでなく、例えば、“恋”の遣り取りの間接的な一表現法として活かされてきているようです。

今回取りあげた歌は、まさに“逢坂の関”という場所での人々の往来・人間模様を覚めた(悟り?)眼差しで描いたものと思われる。漢詩の詩題とした“会者定離”は、やや誇張の感はありますが、『新古今集』収載の蝉丸の次の歌:

「秋風に なびく浅茅(アサジ)の 末ごとに 置く白露の あはれ世の中」 [秋風に吹かれてゆらゆらと揺れる浅茅の梢に置かれた白露のように、この世はなんとはかないことか](mixiユーザー)

この歌では、“無常感”が直感として感じられます。蝉丸の「これやこの……」の歌でも、「逢ってもすぐに別れる、すれ違い」という“無常感”が詠われているのであろう との理解から、“会者定離”の詩題としました。

百人一首の中で“逢坂の関(山)”が登場する他の2首は:

「(25番)名にしおはば 逢坂山の さねかずら 人にしられでくるよしもがな」

「(62番)夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも 世に逢坂の関はゆるさじ」

両首とも、“恋”の遣り取りに“逢坂の関”を活用した例と言えます。25番では、短刀直入に「逢坂山の さねかずら」と切り込んでいます。62番では、「私の心の“関”は開きませんよ」と肘鉄砲の歌と言えます。なお、これらの詳細は、それぞれ、[閑話休題129および123]で紹介しました。

作者、蝉丸について。突飛なようですが、“蝉丸”と聞くと、俳人の一茶翁(小林一茶)とダブって想像されるのです。自分ながらよくは分からない。軽口を叩いているようで、裏には何か深淵なことが語られているような……。

百人一首かるた中、名前のユニークさ、また唯一奇妙な“帽子”を被った坊さん。歌「これやこの……」と、言葉遊びのような調子のよさ、子供の頃、意味は解さずとも、つい口ずさんでいたように思う。恐れ多いことながら、親しみを覚える歌人と言えます。

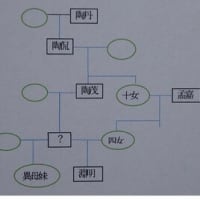

蝉丸は、生没年不詳。平安時代前期頃の歌人。歌は、上に挙げた2首を含め『続古今集』に3首、勅撰和歌集に計5首採録されている と。光孝天皇(830~887)の皇子など諸説あり、やんごとない生まれを想像させますが、不詳である。

蝉丸についての伝承は、多く『今昔物語』で語られているようである。例えば、逢坂の関に庵を結んでいて、今回主題の歌は、そこで往来の人を見て詠んだ と。逢坂山の庵迹(?)には、関蝉丸神社があり、関の明神として祀られているようです。

また蝉丸は盲目で、琵琶のあるいは琴の名手であったと伝えられている。これら蝉丸伝説を象徴する歌を紹介して本稿の締めとします。

『今昔物語』によれば、蝉丸が弾く琵琶の秘曲を聞きたくて、琵琶の名手・源博雅が、蝉丸の庵に3年通った と。その折に源博雅が「都に出てこないか」と誘うと、蝉丸は次の歌を詠んで答えている。

「世の中は とてもかくても おなじこと 宮もわら屋も はてしなければ」[世の中はどうあろうとおなじことだ、立派な宮殿もわら屋もいつどうなるかわからないのだから](Mixiユーザー)

次に、琴の名手であったとする伝承に拠った歌を紹介します。第84代順徳天皇(在位1210~1221)が内裏で催した歌会(内裏名所百首)で、“逢坂の関”の題で宮内卿家隆朝臣が詠んだ歌ということです。

「逢坂の 関の庵の 琴の音は ふかきこずえの 松風ぞふく」[逢坂の関の蝉丸の庵の琴の音は色濃い松の梢を吹く風がかき鳴らしているのだ](本稿で引用した歌および訳は、特記以外、小倉山荘氏に拠る)。

知るも知らぬも 逢坂(アフサカ)の関

蝉丸『後撰集』雑一・1089

<訳> これがあの、京から出て行く人も帰る人も、知り合いも知らない他人も、皆ここで別れ、そしてここで出会うと言う有名な逢坂の関なのだなあ。(板野博行)

oooooooooooooooo

逢坂の関は、京(畿内)から東国へ向かう人、また東国から亰に帰ってくる人、知っている人であろうとも知らない人であろうとも、別れてはまた出逢う、すれ違いの場所であると言う。

「逢坂の関」は、“歌枕”としてしばしば和歌に登場する名所である。この歌を含めて百人一首中3首で主要舞台となっています。他の2首はすでに本シリ-ズで紹介しています。ここで「逢坂の関」について整理しておきたいと思います。

上の歌を五言絶句の漢詩にしました(下記ご参照)。

xxxxxxxxxxxxxxxxx

<漢詩原文および読み下し文> [上平声十一真・十五刪韻]

....会者定離 会者定離(エシャジョウリ)

這処去東人, 這処(ココ)では 東に去(ユ)く人,

或還返京顔。 或(アル)いは還(マタ) 京に返(カエ)る人の顔。

分開認識的, 分開(フンカイ)しては 認識(シ)る的(ヒト)も,

不知逢坂関。 知らぬ人も 逢坂の関。

註]

会者定離:仏教用語、出会った者とは必ず別れる定め。

.......這処:此処の場所、逢坂の関。 分開:別れる。

.......認識:見知っている。

.......逢坂の関:山城国(現京都府)と近江(現滋賀県)の境にある関。当時、この関の東を関東とされていた。

<現代語訳>

会者定離

此処では、京から東国に出かけていく人、

また東国から京に帰ってくる人が行き交う。

別れては、知り合いの人も、

知らない人も、また出逢い、すれ違う逢坂の関である。

<簡体字およびピンイン>

.....会者定离 Huì zhě ding lí

这处去东人, Zhè chù qù dōng rén,

或还返京顔。 Huò hái fǎn jīng yán.

分开认识的, Fēnkāi rènshi de,

不知逢坂关。 bù zhī Féngbǎn guān.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

“逢坂の関”は、和歌に読み込まれる名所―“歌枕”―として最も頻度高くお目に掛かれる場所ではないでしょうか。百人一首の中でも3首で登場します。これらはいずれも平安期の作品で、都から東国への門戸として交通の要所にあったことに依るのでしょう。

加えて、その名称に“逢(=心を通わす)”と“関(=隔て)”という、人の心情に関わる語・ことばを持っていることが、その応用を広めているようです。すなわち、地理的な交通要所の場所としてばかりでなく、例えば、“恋”の遣り取りの間接的な一表現法として活かされてきているようです。

今回取りあげた歌は、まさに“逢坂の関”という場所での人々の往来・人間模様を覚めた(悟り?)眼差しで描いたものと思われる。漢詩の詩題とした“会者定離”は、やや誇張の感はありますが、『新古今集』収載の蝉丸の次の歌:

「秋風に なびく浅茅(アサジ)の 末ごとに 置く白露の あはれ世の中」 [秋風に吹かれてゆらゆらと揺れる浅茅の梢に置かれた白露のように、この世はなんとはかないことか](mixiユーザー)

この歌では、“無常感”が直感として感じられます。蝉丸の「これやこの……」の歌でも、「逢ってもすぐに別れる、すれ違い」という“無常感”が詠われているのであろう との理解から、“会者定離”の詩題としました。

百人一首の中で“逢坂の関(山)”が登場する他の2首は:

「(25番)名にしおはば 逢坂山の さねかずら 人にしられでくるよしもがな」

「(62番)夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも 世に逢坂の関はゆるさじ」

両首とも、“恋”の遣り取りに“逢坂の関”を活用した例と言えます。25番では、短刀直入に「逢坂山の さねかずら」と切り込んでいます。62番では、「私の心の“関”は開きませんよ」と肘鉄砲の歌と言えます。なお、これらの詳細は、それぞれ、[閑話休題129および123]で紹介しました。

作者、蝉丸について。突飛なようですが、“蝉丸”と聞くと、俳人の一茶翁(小林一茶)とダブって想像されるのです。自分ながらよくは分からない。軽口を叩いているようで、裏には何か深淵なことが語られているような……。

百人一首かるた中、名前のユニークさ、また唯一奇妙な“帽子”を被った坊さん。歌「これやこの……」と、言葉遊びのような調子のよさ、子供の頃、意味は解さずとも、つい口ずさんでいたように思う。恐れ多いことながら、親しみを覚える歌人と言えます。

蝉丸は、生没年不詳。平安時代前期頃の歌人。歌は、上に挙げた2首を含め『続古今集』に3首、勅撰和歌集に計5首採録されている と。光孝天皇(830~887)の皇子など諸説あり、やんごとない生まれを想像させますが、不詳である。

蝉丸についての伝承は、多く『今昔物語』で語られているようである。例えば、逢坂の関に庵を結んでいて、今回主題の歌は、そこで往来の人を見て詠んだ と。逢坂山の庵迹(?)には、関蝉丸神社があり、関の明神として祀られているようです。

また蝉丸は盲目で、琵琶のあるいは琴の名手であったと伝えられている。これら蝉丸伝説を象徴する歌を紹介して本稿の締めとします。

『今昔物語』によれば、蝉丸が弾く琵琶の秘曲を聞きたくて、琵琶の名手・源博雅が、蝉丸の庵に3年通った と。その折に源博雅が「都に出てこないか」と誘うと、蝉丸は次の歌を詠んで答えている。

「世の中は とてもかくても おなじこと 宮もわら屋も はてしなければ」[世の中はどうあろうとおなじことだ、立派な宮殿もわら屋もいつどうなるかわからないのだから](Mixiユーザー)

次に、琴の名手であったとする伝承に拠った歌を紹介します。第84代順徳天皇(在位1210~1221)が内裏で催した歌会(内裏名所百首)で、“逢坂の関”の題で宮内卿家隆朝臣が詠んだ歌ということです。

「逢坂の 関の庵の 琴の音は ふかきこずえの 松風ぞふく」[逢坂の関の蝉丸の庵の琴の音は色濃い松の梢を吹く風がかき鳴らしているのだ](本稿で引用した歌および訳は、特記以外、小倉山荘氏に拠る)。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます