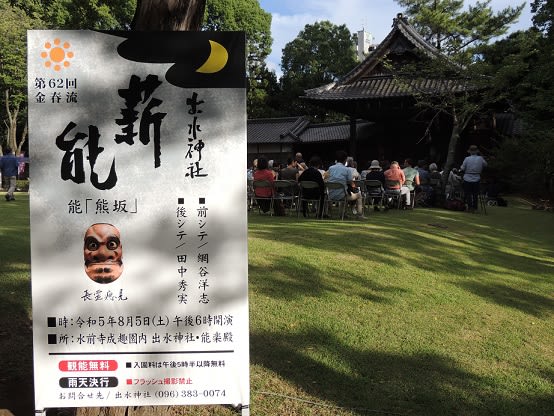

8月の第1土曜日は、水前寺成趣園の薪能の日。

コロナのため4年ぶりの開催ということで、出かけることに。

相方は野球中継のためパス、と言っているが、なにしろこの暑さで屋外の催し物に怖じ気づいた。

街では火の国祭りも開催され、交通機関も混雑していた。

(水前寺成趣園)

少し西日が気になる頃に、水前寺公園(成趣園)に到着した。

本日は17時半以降は、入園料無料。

(薪能の会場)

薪能の会場は、公園の東隅の能楽堂で、観覧も無料。

肥後細川家は能楽を大切にし、特に喜多流は今もって熊本の主流。

一方この薪能は、細川家の家老職を勤める八代松井家が奉納し、代々今春流。

余談だが私達が毎週練習している謡曲は、観世流。

同じ演目でも、謡い方が微妙に違うのがわかる。

(出水神社の神事)

舞台・見所を祓い浄めの神事が執り行われる。

(仕舞)

まだ陽のある頃から、狂言や仕舞いが演じられ雰囲気を盛り上げる。

(日没)

完全に陽が落ちて、能楽堂も立木もシルエットとしか見えなくなる頃、薪に火がつけられる。

(篝火)

薪に火が入ると、雰囲気がグッと能モードに。

能奉行の掛け声とともに、演目「熊坂」がはじまる。

(ワキの登場)

(シテの登場)

(「熊坂」前段の部)

古来は薪の灯りだけで演じていただろうから、むしろ今より幽玄の世界へ引き込まれたであろう。

ワキの名乗り、シテの登場、そして両者の遣り取りや経緯が語られるのが、能前段のお約束。

後段は、霊となって現れる後シテの怨念などが主として語られる。

(後シテ)

財宝を積んで、奥州へと下る金売り吉次の一行を、赤坂の宿で襲撃したものの、一行の中の牛若丸の反撃で命を落とす事になる盗賊の頭領「熊坂長範」の無念の語りが後半のメイン。

(シテの面)

重たい衣装、大きな面、そして幾分暑さは和らぐ夜半とはいえ、演者の暑さは想像を絶するものだったろう。

一方、汗を拭き拭き眺めていた見物客も、汗がすっかりひいてしまう頃舞台は最高潮を迎えそして静かに終わりを迎えた。

ただ、特筆すべきは後シテの舞や鼓・太鼓・笛が最高潮に達した時、打ち上げ花火の音が重なったことである。

当地の花火大会は、江津湖畔で8月末に行われる予定なので、どうやら直ぐ隣の町の花火らしい。

中心部のお祭り、バスの延着などで帰り着いたのは、予定より1時間以上過ぎた午後10時少し前だった。

「夏祭りバス延着のまま走り」・・・しろ猫