ご質問をいただきましたのでお答えいたします。

まず基本的に、脂質異常症に対しては食事療法と運動療法を行い、それで効果がない場合に内服薬を処方をするようにしています。

①スタチンの処方基準について伺います。LDLコレステロール、HDLコレステロール、およびTGの基準値を超えた場合のみ処方を検討するのですか?

→ そうです。脂質異常症という診断がついた場合だけ処方しています。

②HDLコレステロールだけが基準値を外れ低い場合でも、スタチンが処方されることがあるのでしょうか?それとも、この場合には異なる薬剤が検討されるのでしょうか?

→ HDLのみ低い場合にはスタチン以外の薬(フィブラート系やニコチン酸誘導体製剤)を処方することがあります。

③スタチンを服薬して基準値内に収まった後も、服薬を続けることで脳卒中や心筋梗塞のリスクを減少させる効果が期待されるのですか?

→ 休薬しても基準値内に入っていれば中止できますが、休薬後に異常値になるようであれば継続します。

④スタチンの服薬を中止する判断基準はどのようなものが考えられるのでしょうか?

→ 採血で数値が下がってきた場合ですが、動脈瘤のある方の場合には、前回の情報を加味して相談して決めています。

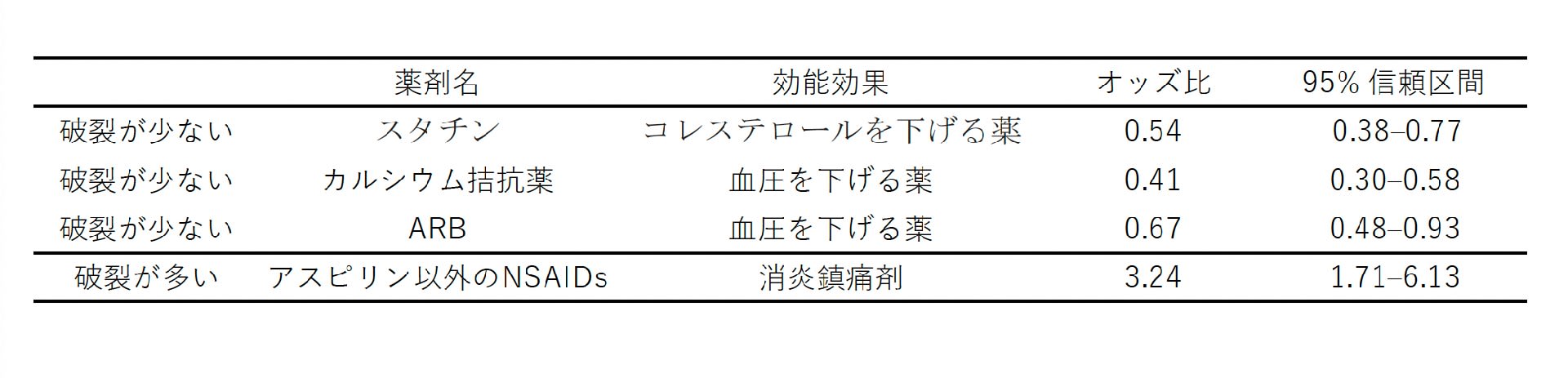

⑤アスピリン以外のNSAIDsが脳動脈瘤の破裂に影響を与える理由は何ですか?

→ そこはまだわかりません。

⑥スタチンやカルシウム拮抗薬、アンギオテンシン受容体阻害薬を内服する際に注意すべきことや副作用はありますか?

→ それぞれの薬に副作用がありますので、担当医と薬剤師さんによく確認してから内服を行ってください。