忖度(そんたく)

・・・何かと世間を騒がせていることばですね。

今日は、「読解力」と「忖度」について

「忖度」の意味は、「他人の気持ちを推し量ること」

「支援」の必要な子どもには、苦手感が強いことかも

しれませんね・・・。

「場」の空気を読む

「相手」の気持ちを推し量る・・・

このごろの国語のテスト(長文読解)などで

最後の問題に

「この文章を読んで思ったことを書きましょう」

「~についてあなたの考えを書きましょう」

10点配点!

のような問いがついていることがあります。

「えー読み取りじゃないの?」

・・・もちろん。国語的には、本当に文章を「理解」できたか

測るよい問題です。

そもそも(これも今話題のことば?)

文章の要旨を理解していなければいけないし、

さらに、「自分」はどう読み進めたか、「積極的」な学習が

必要です。

「的外れ」な回答にならないためには、

「たぶん、こんな答えが要求されているのでは」という

「忖度」が必要ですね。(笑)

文章理解が苦手な子どもの中には、

そもそも、「空間が少なく、文字がこんでいて

注視が難しい」場合や、

それが原因で今まで「読書」に意欲がわかなかったために

「文字を読む」経験が少ない場合もあると感じます。

そんな子どものためにデイジー教科書も

よいですが、すべての家庭や学校でipadが使えるとは限りません。

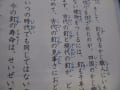

そこで、こんなふうに「青のフリクション」でルビふりを

してみました。

本当は、自分で書くのが一番です。

(大人がゆっくりと子どものペースに合わせて

読み上げるとよいです)

自分で「ルビ」をふっているうちに何度も同じ漢字が

でてきます。

これは、光村の5年生の教科書ですが、

「釘」「古代」などが同じページに繰り返し出てきます。

また、同じ漢字でも「読み替え」がある場合があります。

何度も書いているうちに、「もう、次はいいかな。」と

思える・・・つまり、「覚えた!」

ということ。

中には、前後の関係から「たぶん、こう読むのかな」と

考える子どももいます。

初めは、「当たったり」「外れたり」。

でも、ルビふりを繰り返していくうちにだんだん「当たり」が

多くなる。

「読める」ようになると、初めて「中身」の意味を

考えられるようになる。

(ルビふりのテストも学校でとれるところもあるようです。)

ただ、この「ルビふり」。

子どもにとってけっこう「疲れる」作業。

1回にたくさんすると「もう、いい。」になって

しまいます。毎回少しずつがいいです。

そして、「フリクション」

を使う理由は、「消せること」。

「聞いた」ことばを「ひらがな」に直すときに

「誤った」表記になることがあります。

また、覚えたら、「消す」というのも

よいと思います。

消せることは、大事なことです。

そして、「その子に合った見やすい色」があるので、

「青」に限らず、いろいろ試してみるとよいと思います。

この「作業」を始めてテストの点が上がった子どもも

いました。

「前もって」ルビふりすることは、私は「ずるい」こと

だとは思いません。

中学や高校の英語の時間、「予習」で単語の意味を

教科書に書き込んでいくのと同じと考えます。

「読めて」「内容が理解できて」はじめて、

「自分の考え」をもてる。

そのためには、「準備」があるとよりとりかかりやすいと

考えています。

・・・少し「忖度」から離れてしまったかな・・・?

お後のしたくがよろしいようで(笑)

個別学習塾びすぽうくのホームページへ(色のついている部分をクリックしてください)

・・・何かと世間を騒がせていることばですね。

今日は、「読解力」と「忖度」について

「忖度」の意味は、「他人の気持ちを推し量ること」

「支援」の必要な子どもには、苦手感が強いことかも

しれませんね・・・。

「場」の空気を読む

「相手」の気持ちを推し量る・・・

このごろの国語のテスト(長文読解)などで

最後の問題に

「この文章を読んで思ったことを書きましょう」

「~についてあなたの考えを書きましょう」

10点配点!

のような問いがついていることがあります。

「えー読み取りじゃないの?」

・・・もちろん。国語的には、本当に文章を「理解」できたか

測るよい問題です。

そもそも(これも今話題のことば?)

文章の要旨を理解していなければいけないし、

さらに、「自分」はどう読み進めたか、「積極的」な学習が

必要です。

「的外れ」な回答にならないためには、

「たぶん、こんな答えが要求されているのでは」という

「忖度」が必要ですね。(笑)

文章理解が苦手な子どもの中には、

そもそも、「空間が少なく、文字がこんでいて

注視が難しい」場合や、

それが原因で今まで「読書」に意欲がわかなかったために

「文字を読む」経験が少ない場合もあると感じます。

そんな子どものためにデイジー教科書も

よいですが、すべての家庭や学校でipadが使えるとは限りません。

そこで、こんなふうに「青のフリクション」でルビふりを

してみました。

本当は、自分で書くのが一番です。

(大人がゆっくりと子どものペースに合わせて

読み上げるとよいです)

自分で「ルビ」をふっているうちに何度も同じ漢字が

でてきます。

これは、光村の5年生の教科書ですが、

「釘」「古代」などが同じページに繰り返し出てきます。

また、同じ漢字でも「読み替え」がある場合があります。

何度も書いているうちに、「もう、次はいいかな。」と

思える・・・つまり、「覚えた!」

ということ。

中には、前後の関係から「たぶん、こう読むのかな」と

考える子どももいます。

初めは、「当たったり」「外れたり」。

でも、ルビふりを繰り返していくうちにだんだん「当たり」が

多くなる。

「読める」ようになると、初めて「中身」の意味を

考えられるようになる。

(ルビふりのテストも学校でとれるところもあるようです。)

ただ、この「ルビふり」。

子どもにとってけっこう「疲れる」作業。

1回にたくさんすると「もう、いい。」になって

しまいます。毎回少しずつがいいです。

そして、「フリクション」

を使う理由は、「消せること」。

「聞いた」ことばを「ひらがな」に直すときに

「誤った」表記になることがあります。

また、覚えたら、「消す」というのも

よいと思います。

消せることは、大事なことです。

そして、「その子に合った見やすい色」があるので、

「青」に限らず、いろいろ試してみるとよいと思います。

この「作業」を始めてテストの点が上がった子どもも

いました。

「前もって」ルビふりすることは、私は「ずるい」こと

だとは思いません。

中学や高校の英語の時間、「予習」で単語の意味を

教科書に書き込んでいくのと同じと考えます。

「読めて」「内容が理解できて」はじめて、

「自分の考え」をもてる。

そのためには、「準備」があるとよりとりかかりやすいと

考えています。

・・・少し「忖度」から離れてしまったかな・・・?

お後のしたくがよろしいようで(笑)

個別学習塾びすぽうくのホームページへ(色のついている部分をクリックしてください)