5月の連休(4月からの方もいらっしゃったと思います)は、

ゆっくりお休みになれましたか?それとも?

・・・・いつもは、少しずつ「生活時間帯」がずれる家族がずっと同じ空間にいることで

連帯も生まれれば、逆に「合わせるのに」疲れてしまうこともあったかも?

連休明けにリズムがつかめず少し登校がしにくかったお子さんもいるかもしれませんね。

先日ネットのニュースで「横浜市がすべての学校で同じデジタル配信システムを導入」したという記事を見かけました。

今までは、学校によって違うシステムを使っていたため、きょうだいで違う連絡方法だったり

先生方は転勤のたびに新しいシステムの使い方を覚えなくてはいけなかったそうです。

記事によると(リンクが貼ってあります)

学校のおたよりがデジタル化され、保護者のスマホに配信される

学校のおたよりがデジタル化され、保護者のスマホに配信される

欠席の連絡がスマホからできる

欠席の連絡がスマホからできる

なのだそうです。

実際に試していないので詳細はわかりませんが、

のデジタル化により、

のデジタル化により、

印刷の手間が省け、ペーパーレス化になった

多言語(13か国語。英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ネパール語など)に自動翻訳機能がついた

なのだそうです。

毎月月末になると、副校長先生がずーーーーーと学校だよりを印刷していたことを思い出しました。

(町内会にもくばるのです!)

町内会の分は、いまだに印刷かもしれませんが、あの時間・労力・すごい量の紙・・・。

省コストですね!

そして、横浜だけでなく、外国からいらした保護者の方は、さっぱり分からなかった「おたより」が

理解できるようになったことは、画期的です

5月の遠足シーズになると、遠足の持ち物を伝えるのにイラストを描いていたことを思い出します。

でも、「水筒」と伝えたら、水筒に「コーラ」が入っていたのですが

文化の違いもありますね~。

「翻訳(ほんやく)」って、

例えば日本語を単に英語に変換する、というだけでなく、

「日本での解釈」もセットになることが必要かな、と思います。

同じ「水筒」でも頭に浮かぶイメージはその人の暮らした「文化」によりますものね。

勉強を子どもに教えるときも、同じことば・同じ教科書を使っていても

子どもによって頭の中で起こっていることがいろいろ。

生活面でも

「早くしましょう。」と言う言葉一つでも

「5分後」が早い、と感じる子もいれば、

「ほんの数秒」でないと早い、と感じない子もいると思います。

「早くしましょう」より「砂時計が落ちるまで」のような具体的なものが「共通理解」になりやすいのでは。

学校だけでなく、家の中でも家族によって同じことばの理解が微妙に違うかもしれませんね。

「翻訳」は、ただ、ことばを変換するだけでなく、「意味理解」もセットになってはじめて

活かされるのでは、と思います。

おうちの中で「核」になる方が家族間の「プロンプター」になることで齟齬(そご)が解消に向かうかもしれませんが、

この「核」になる役割の人は、けっこう疲れそうです

連休・・・・きっと終わってほっとされたことと思います。

お疲れ様です

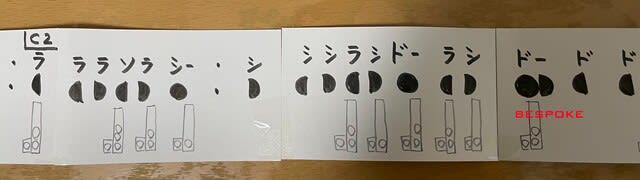

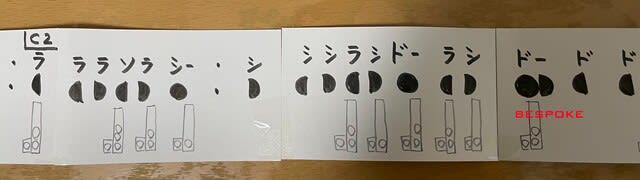

リコーダーの「楽譜」です。

ドレミをふるだけでなく、♪の長さと指づかい(慣れたら、自分で記入する)も入れてみました。

*写真は記入前のものです。

これも「翻訳」かな~☆

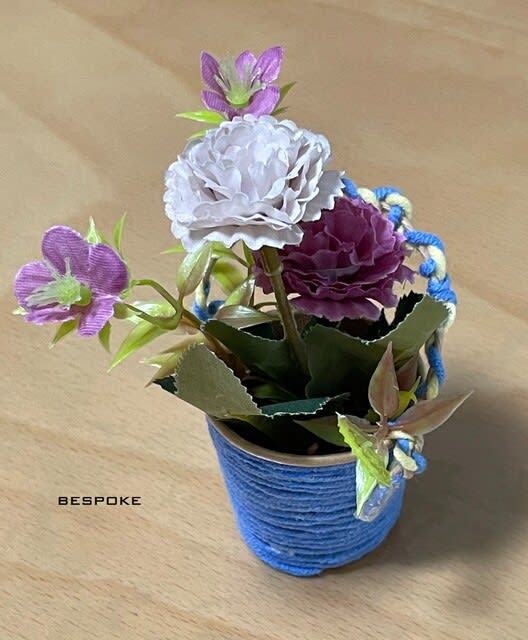

指先の練習のため、母の日工作をしてみました。

紙コップに糸をまくために、両手をうまく協応させる必要があります。

すきまなく巻くのって意外と難しいし、集中力もいります!

利き手の反対を鍛えると、だんだん字形が整ってきます。

「翻訳」は相手の状況を考えて行う必要があり、

「1回で完結」にはならないことが多いかな~。

私の感想です・💛

個別学習塾びすぽうくのホームページへ (線のところをクリックしてください)

(線のところをクリックしてください)

お子さんの成長で気になることがあったら、お電話くださいね。

相談のみも行っています。

ゆっくりお休みになれましたか?それとも?

・・・・いつもは、少しずつ「生活時間帯」がずれる家族がずっと同じ空間にいることで

連帯も生まれれば、逆に「合わせるのに」疲れてしまうこともあったかも?

連休明けにリズムがつかめず少し登校がしにくかったお子さんもいるかもしれませんね。

先日ネットのニュースで「横浜市がすべての学校で同じデジタル配信システムを導入」したという記事を見かけました。

今までは、学校によって違うシステムを使っていたため、きょうだいで違う連絡方法だったり

先生方は転勤のたびに新しいシステムの使い方を覚えなくてはいけなかったそうです。

記事によると(リンクが貼ってあります)

学校のおたよりがデジタル化され、保護者のスマホに配信される

学校のおたよりがデジタル化され、保護者のスマホに配信される 欠席の連絡がスマホからできる

欠席の連絡がスマホからできるなのだそうです。

実際に試していないので詳細はわかりませんが、

のデジタル化により、

のデジタル化により、印刷の手間が省け、ペーパーレス化になった

多言語(13か国語。英語・中国語・韓国語・スペイン語・タガログ語・ネパール語など)に自動翻訳機能がついた

なのだそうです。

毎月月末になると、副校長先生がずーーーーーと学校だよりを印刷していたことを思い出しました。

(町内会にもくばるのです!)

町内会の分は、いまだに印刷かもしれませんが、あの時間・労力・すごい量の紙・・・。

省コストですね!

そして、横浜だけでなく、外国からいらした保護者の方は、さっぱり分からなかった「おたより」が

理解できるようになったことは、画期的です

5月の遠足シーズになると、遠足の持ち物を伝えるのにイラストを描いていたことを思い出します。

でも、「水筒」と伝えたら、水筒に「コーラ」が入っていたのですが

文化の違いもありますね~。

「翻訳(ほんやく)」って、

例えば日本語を単に英語に変換する、というだけでなく、

「日本での解釈」もセットになることが必要かな、と思います。

同じ「水筒」でも頭に浮かぶイメージはその人の暮らした「文化」によりますものね。

勉強を子どもに教えるときも、同じことば・同じ教科書を使っていても

子どもによって頭の中で起こっていることがいろいろ。

生活面でも

「早くしましょう。」と言う言葉一つでも

「5分後」が早い、と感じる子もいれば、

「ほんの数秒」でないと早い、と感じない子もいると思います。

「早くしましょう」より「砂時計が落ちるまで」のような具体的なものが「共通理解」になりやすいのでは。

学校だけでなく、家の中でも家族によって同じことばの理解が微妙に違うかもしれませんね。

「翻訳」は、ただ、ことばを変換するだけでなく、「意味理解」もセットになってはじめて

活かされるのでは、と思います。

おうちの中で「核」になる方が家族間の「プロンプター」になることで齟齬(そご)が解消に向かうかもしれませんが、

この「核」になる役割の人は、けっこう疲れそうです

連休・・・・きっと終わってほっとされたことと思います。

お疲れ様です

リコーダーの「楽譜」です。

ドレミをふるだけでなく、♪の長さと指づかい(慣れたら、自分で記入する)も入れてみました。

*写真は記入前のものです。

これも「翻訳」かな~☆

指先の練習のため、母の日工作をしてみました。

紙コップに糸をまくために、両手をうまく協応させる必要があります。

すきまなく巻くのって意外と難しいし、集中力もいります!

利き手の反対を鍛えると、だんだん字形が整ってきます。

「翻訳」は相手の状況を考えて行う必要があり、

「1回で完結」にはならないことが多いかな~。

私の感想です・💛

個別学習塾びすぽうくのホームページへ

(線のところをクリックしてください)

(線のところをクリックしてください)

お子さんの成長で気になることがあったら、お電話くださいね。

相談のみも行っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます