ここに来て少し寒さが戻った横浜方面ですが、この土日は好天に恵まれています。先週は在宅ワーク後、連日、水泳の日本選手権を見ていました。ちょうど夕方17時以降に各種目の決勝、準決勝が組まれていたからです。素晴らしかったですね。池江選手の活躍には大いに力をいただきました。このところ残念なニュースが続いておりましたが、トンネルの向こうの明かりのような、そんな1週間でした。さて、3月半ばにバージョンアップしたMFPCのその後、です。大きな問題もなく様々な楽曲を聴いてきました。簡単に振り返ります。

今回は大きく3つの更新がありました。①Roonのバージョンアップ、②Windowsのアップデート、③Diretta Targetの最新版導入です。MFさんからはRoonのバージョンアップは、しばらく控えるようにと言われていましたが、漸く準備が整ったとのことで、今回の運びとなりました。本来であればアクションは混ぜたくないところですが、こればかりはMFさんお任せするのが一番です。まわりの皆さんが着々とバージョンアップされている様子でしたので、安心して臨みました。当日すんなり行かなかったのは先日の記事の通りです。

訪問した翌週にはMFPCをセットアップいただき、一式を戻していただきました。コントロールPCのUSBレシーバー(無線キーボード・マウス用)の代わりに、Diretta用のUSBメモリを挿入してしまい、ubuntuが立ち上がったときは焦りました。更にモニターの解像度の設定の問題で、Roonを起動できなかったのすが、MFさんにヘルプして問題解消しました。何だかんだで数時間かかりましたが、無事、音ができた時はホッとしました。MFPC導入後、音源は1台のHDに集約され、掃除も楽になりました。従来はラックにNASを4台載せてました。

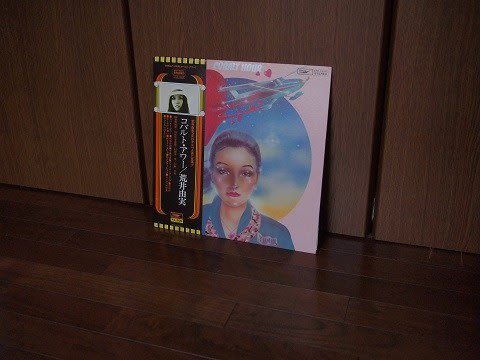

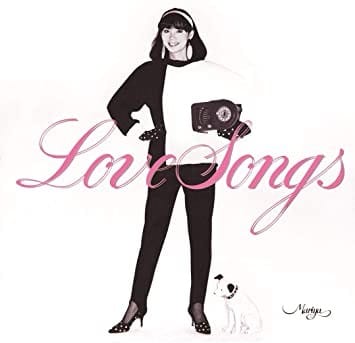

Roon1.8になり、操作画面が変わりました。従来は横にスクロールして音源を探しましたが、今回は縦方向のスクロールになりました。ブラウザのスクロールと同じなので、しっくりきます。画面まわりがすっきりし、使い易さが上がった印象です。light MPD時代は、聴く音楽を先に決めて音源を探していました。Roonではスクロールしながら聴く音楽を、棚から一掴み的にに選べるのが嬉しいですね。ジャケット画像のスクロール表示の恩恵です。勿論、従来通りの決め打ち後の選曲もできます(MFPCのプロセスカットのためキーボード検索はできませんが)。

普段使いのノートPCにもRoonを入れています。こちらも無事バージョンアップできました。PCからの音出しも確認できました。本来であれば私がやるべき音源の解析もMFさんにやっていただき、至れり尽くせりの状態で、MFPC再開となりました。ありがとうございます!

全般に音がほぐれてしなやかさが増した感じを受けます。顕著なのはヴォーカル、ピアノです。音の立ち上がりや、消え際が手にとるように聴こえます。太田裕美の個人的リファレンス「煉瓦荘」は、何か別音源を聴いているような感覚でした。本来であれば空間情報が入っていないポップス系音源でも、左右の張り出しが広がりました。ハイドンのピアノソナタも再び聴き始めました。昨年、MFCP導入して一番感じた、風景が見えるサウンドも健在です。どんな音にも意味がある!を再確認するバージョンアップとなりました。

というわけで、今年のオーディオ弄りの第一弾、MFPCバージョンアップが無事終了しました。MFさん、あらためてありがとうございました。しばらくは現状の音を聴き込み、耳を慣らしたいと思います。今年のGWもオフ会は難しそうなので、じっくりマイシステムと向き合うことになりそうです。世間が落ち着いたら、Core i9のサウンドデモをお願いすることにしましょう。