2月9日(木)、晴れ。

空は昨日と一変して抜けるような蒼さ。

昨日の雪はありません。

しかし、寒そうです。

今日も元気に行きましょう。

と言うことで、一日が始まりました。

間もなく朝食。

仕事開始は、8時。

では、また。

ーーーー

朝、抜けるような蒼さと書きましたが、正午の気温は3℃。

冷たい風。

そして午後は曇って雪交じり。

仕事は、昨日の続きの研磨。

写真はそのチョッと小振りな「水無瀬兼成卿写」。

現段階は彫り埋めの状態。

飛車と桂馬がやや白っぽいのは、天井の白色の写り込みです。

盛り上げはこれから。

従って、銘もまだ入れておりません。

ーーーー

もう一つは、数枚を残していた駒書き。

木地は目の通った指定の赤柾。

文字は小生の肉筆。

従って書体銘と言うものは無いので王将に「良尊筆」、玉将には「平成二十四年春」と書き入れました。

もうすぐ完成です。

ーーーー

空は昨日と一変して抜けるような蒼さ。

昨日の雪はありません。

しかし、寒そうです。

今日も元気に行きましょう。

と言うことで、一日が始まりました。

間もなく朝食。

仕事開始は、8時。

では、また。

ーーーー

朝、抜けるような蒼さと書きましたが、正午の気温は3℃。

冷たい風。

そして午後は曇って雪交じり。

仕事は、昨日の続きの研磨。

写真はそのチョッと小振りな「水無瀬兼成卿写」。

現段階は彫り埋めの状態。

飛車と桂馬がやや白っぽいのは、天井の白色の写り込みです。

盛り上げはこれから。

従って、銘もまだ入れておりません。

ーーーー

もう一つは、数枚を残していた駒書き。

木地は目の通った指定の赤柾。

文字は小生の肉筆。

従って書体銘と言うものは無いので王将に「良尊筆」、玉将には「平成二十四年春」と書き入れました。

もうすぐ完成です。

ーーーー

2月8日(水)、雪。

当地では珍しく、ほぼ一日を通して断続的に雪。

しかし、積るほどではありません。

「今日は何をしようかな」と、選んだのは昼過ぎまで木地仕事。

気になっているのはいろいろありますが、その中の1つでした。

「タナカサーン、お待たせしました。例の特厚で大中小の木地、玉将以下歩兵まで精密な成型が出来ました」。

これだけではタナカサン以外の人には、何のことやら・・。

と言うことですが、とにかく気になっていたことが1つ、解消できました。

午後からは、この間から途中になっていた「水無瀬兼成卿写」の面取り磨き。

細かい削り滓が出るので、雪の降る中、大きな屋根の下での作業。

多少、力を掛けて腕を動かしているせいで、腰から上はホカホカ。

しかし、やがて無防備な太もものあたりがジーンと感じる冷たさ。

これは16時で切り上げました。

ーーーー

写真は、豊島家の資料。

5つ6つある字母のゴム判の1つ。

当地では珍しく、ほぼ一日を通して断続的に雪。

しかし、積るほどではありません。

「今日は何をしようかな」と、選んだのは昼過ぎまで木地仕事。

気になっているのはいろいろありますが、その中の1つでした。

「タナカサーン、お待たせしました。例の特厚で大中小の木地、玉将以下歩兵まで精密な成型が出来ました」。

これだけではタナカサン以外の人には、何のことやら・・。

と言うことですが、とにかく気になっていたことが1つ、解消できました。

午後からは、この間から途中になっていた「水無瀬兼成卿写」の面取り磨き。

細かい削り滓が出るので、雪の降る中、大きな屋根の下での作業。

多少、力を掛けて腕を動かしているせいで、腰から上はホカホカ。

しかし、やがて無防備な太もものあたりがジーンと感じる冷たさ。

これは16時で切り上げました。

ーーーー

写真は、豊島家の資料。

5つ6つある字母のゴム判の1つ。

2月7日(火)、雨。

朝から雨。

空気もしっとり穏やか、寒さも一段落。

と言うことで、今日は何をするかです。

昨日は、木地仕事。

「この木地で・・」と依頼された3組の木地。

いずれも仕上げは「古水無瀬」。

ボツボツ始めなければと思っていたのですが、何か少し駒形に違和感を感じます。

小生好みの駒の形とは、微妙に違うのですね。

特に気になるのは、天の角度が鋭すぎるところ。

そして、大きさにホンの少しバラつき感。

と言うことで、一旦、各面を削り直すことにしました。

勿論、今の大きさを極力生かす。

ギリギリ、ホンの少し摺り直して形良いものにする。

作業を始めてみると、左右の角度が微妙に違っているのが分かりました。

違和感は、これも原因の1つだったようです。

それぞれの大きさの変化の割合と、それぞれの幅と高さのバランスも重要。

そんなこんなで、玉将以下歩兵まで結局は底面以外の面を全て修正。

これに1日近く掛かりましたが、まあこれで一区切りがつきました。

では、また。

朝から雨。

空気もしっとり穏やか、寒さも一段落。

と言うことで、今日は何をするかです。

昨日は、木地仕事。

「この木地で・・」と依頼された3組の木地。

いずれも仕上げは「古水無瀬」。

ボツボツ始めなければと思っていたのですが、何か少し駒形に違和感を感じます。

小生好みの駒の形とは、微妙に違うのですね。

特に気になるのは、天の角度が鋭すぎるところ。

そして、大きさにホンの少しバラつき感。

と言うことで、一旦、各面を削り直すことにしました。

勿論、今の大きさを極力生かす。

ギリギリ、ホンの少し摺り直して形良いものにする。

作業を始めてみると、左右の角度が微妙に違っているのが分かりました。

違和感は、これも原因の1つだったようです。

それぞれの大きさの変化の割合と、それぞれの幅と高さのバランスも重要。

そんなこんなで、玉将以下歩兵まで結局は底面以外の面を全て修正。

これに1日近く掛かりましたが、まあこれで一区切りがつきました。

では、また。

2月6日(月)、雨。

久しぶりの雨模様。

寒気は一息。

山々は煙っています。

昨日、3冊の本を買いました。

「権記」上中と「関ヶ原合戦」。

「権記」は、藤原行成の日記。

原文ではなく現代訳。

1200年前の公卿の日常生活が垣間見られるのではないかと、新聞書評を見て買いに行きました。

結構分厚く、理解不能な言葉も多いので、何ページか繰り返し眼を通しています。

仕事を割いてまで時間をとるつもりはないので時間がかかりそう。

「関ヶ原合戦」は。日本文化研究所笠谷先生著。

本屋で「権記」の近くに並べてありました。

「将棋馬日記」と同時期の出来事であり、日記に登場する人物像へのヒントが得られるかもしれない。

と、言うことで、これも買うことに。

いずれも文庫本なので、活字が小さく読みにくい。

やっぱり活字が大きいのが良いですね。

ー---

「名駒大鑑」お探しの方へ。

オークションにでていますね。

あと1日です。

久しぶりの雨模様。

寒気は一息。

山々は煙っています。

昨日、3冊の本を買いました。

「権記」上中と「関ヶ原合戦」。

「権記」は、藤原行成の日記。

原文ではなく現代訳。

1200年前の公卿の日常生活が垣間見られるのではないかと、新聞書評を見て買いに行きました。

結構分厚く、理解不能な言葉も多いので、何ページか繰り返し眼を通しています。

仕事を割いてまで時間をとるつもりはないので時間がかかりそう。

「関ヶ原合戦」は。日本文化研究所笠谷先生著。

本屋で「権記」の近くに並べてありました。

「将棋馬日記」と同時期の出来事であり、日記に登場する人物像へのヒントが得られるかもしれない。

と、言うことで、これも買うことに。

いずれも文庫本なので、活字が小さく読みにくい。

やっぱり活字が大きいのが良いですね。

ー---

「名駒大鑑」お探しの方へ。

オークションにでていますね。

あと1日です。

2月5日(日)、晴れに。

太陽が昇るにつれ雲が薄くなり、今は快晴近く。

今日は少しは暖かになりそうです。

昨日、9年使った愛車が戻ってきました。

まだまだ使わせていただくつもりです。

ーーーー

豊島家の版木。

こんなのもあります。

向う側の版木には裏側にも残りの文字が彫られています。

ーーーー

3月10日。

この日は「関西駒の会・将棋大会」が予定されているので、「駒サロン」は他日に。

但しこの日、名古屋では興味深いお宝が見られる情報も。

この日、あるとなれば、小生は徳川美術館へ行くことになります。

詳細は後日。

太陽が昇るにつれ雲が薄くなり、今は快晴近く。

今日は少しは暖かになりそうです。

昨日、9年使った愛車が戻ってきました。

まだまだ使わせていただくつもりです。

ーーーー

豊島家の版木。

こんなのもあります。

向う側の版木には裏側にも残りの文字が彫られています。

ーーーー

3月10日。

この日は「関西駒の会・将棋大会」が予定されているので、「駒サロン」は他日に。

但しこの日、名古屋では興味深いお宝が見られる情報も。

この日、あるとなれば、小生は徳川美術館へ行くことになります。

詳細は後日。

2月4日(土)、晴れだろな。

1928年は昭和3年の間違いでした。

Mさんがそっと教えてくれました。有難う。

そうですね。

そう言えば、西暦から1925を引くと昭和年。

そうでした。

ーーーー

三八豪雪(昭和38年)、一八豪雪(平成18年)。

近年は少なかったのに、稀に見る豪雪。

各地での雪の事故も多発。

大震災の被災地での寒々とした生活。

そんなことを見聞きすると、気の毒でなりません。

ソレニシテモ、仮設住宅で多発している水道凍結事故は、担当行政の心の無さの象徴でありましょう。

ーーーー

やっと出来上がった自分用の「チョッと小さな中将棋駒」。

勿論、実用品です。

文字は、水無瀬兼成の筆跡に倣った彫り駒。

裏は、やや暗い鈍色の朱に。

磨き終わってから、玉将に銘を入れました。

盤はこれから。

普段使いの薄い板盤と、布盤はどうか。

大きさは小将棋盤と同じ36センチx33センチ。

持ち運び用には布盤のほか、もう一つ試作します。

ーーーー

豊島家で使われていたゴム製の字母判子。

1928年は昭和3年の間違いでした。

Mさんがそっと教えてくれました。有難う。

そうですね。

そう言えば、西暦から1925を引くと昭和年。

そうでした。

ーーーー

三八豪雪(昭和38年)、一八豪雪(平成18年)。

近年は少なかったのに、稀に見る豪雪。

各地での雪の事故も多発。

大震災の被災地での寒々とした生活。

そんなことを見聞きすると、気の毒でなりません。

ソレニシテモ、仮設住宅で多発している水道凍結事故は、担当行政の心の無さの象徴でありましょう。

ーーーー

やっと出来上がった自分用の「チョッと小さな中将棋駒」。

勿論、実用品です。

文字は、水無瀬兼成の筆跡に倣った彫り駒。

裏は、やや暗い鈍色の朱に。

磨き終わってから、玉将に銘を入れました。

盤はこれから。

普段使いの薄い板盤と、布盤はどうか。

大きさは小将棋盤と同じ36センチx33センチ。

持ち運び用には布盤のほか、もう一つ試作します。

ーーーー

豊島家で使われていたゴム製の字母判子。

2月3日(金)、曇り。

昨日も寒かった。

日本列島が寒冷気団の中にすっぽり包まれたようで、寒い日が続きます。

今日は節分。

明日は立春。

季節の変わり目ですね。

昔流で言えば「今日までが卯年生まれ」。

明日からが新しい年で「辰年」。

ご老人の中には、今でもそのように言う人もいます。

旧暦の1月1日とはちょっとずれています。

この辺りのカラクリは分かりません。

どなたか、教えていただけると有り難いデス。

ーーーー

昨日の午前中は、奈良のディラーへ。

何回目かの車検で、走行距離は約10万キロ。

代車は断って、帰りはJR。

3日間、車が無いのは多少不便ですが、慣れない車を運転するより、この方が安全。

と言うことで、あと2日の辛抱デス。

ーーーー

豊島家の資料。

今日は「無剣」。

秀逸は、素彫りの状態で玉将の駒尻に彫られた銘。

「戊辰秋無剣逸人」とあります。

これは1928年、即ち昭和3年秋。

彫ったのは誰でしょうか。

彫りの上手さ、文字のバランス。

中々のものデス。

ーーーー

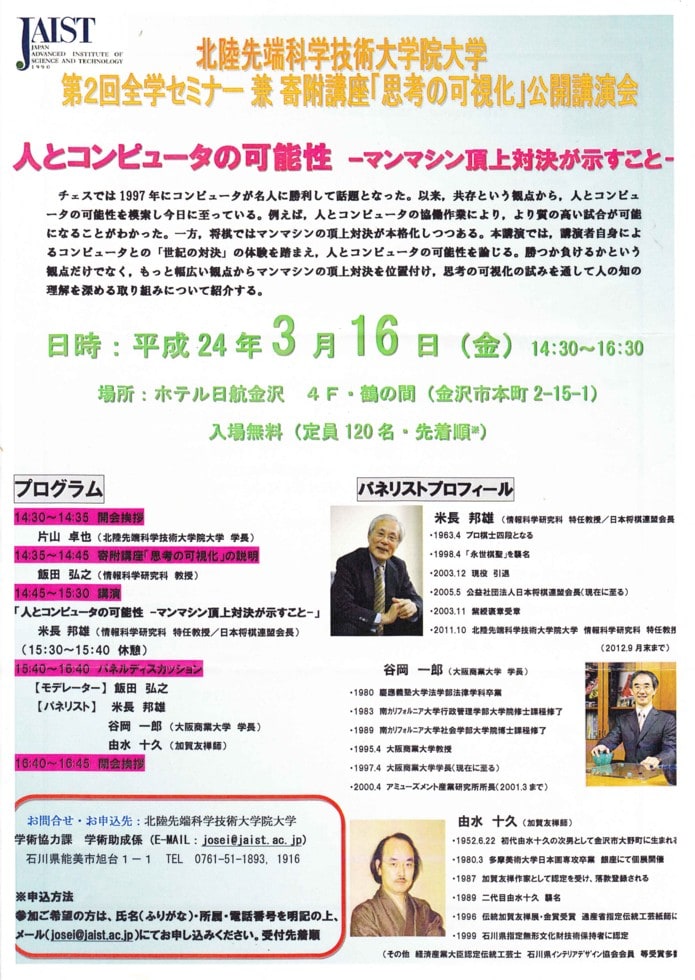

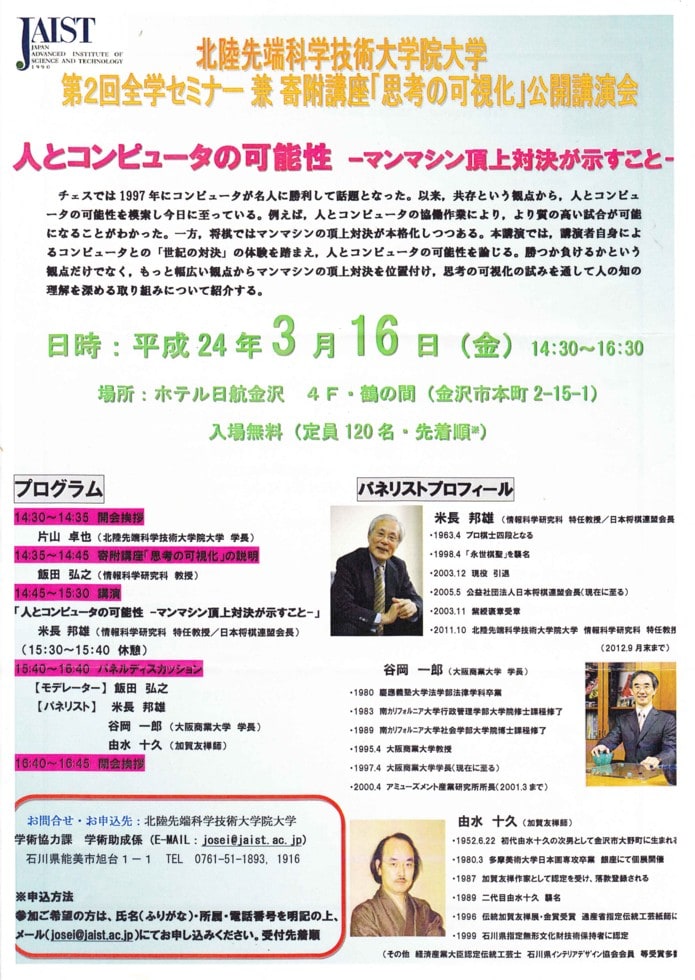

石川県にある北陸先端科学大学院大学の飯田先生から、思考の可視化をテーマにした頭脳研究「人とコンピュータの可能性」に関するパネルディスカッションついての案内を戴きましたので、掲載させていただきます。

パネラーは、日本将棋連盟米長会長と大阪商業大学谷岡学長、それに加賀友禅師匠吉永さんの3人。

無料です。

興味のある方は、申し込みを事務局へ。

昨日も寒かった。

日本列島が寒冷気団の中にすっぽり包まれたようで、寒い日が続きます。

今日は節分。

明日は立春。

季節の変わり目ですね。

昔流で言えば「今日までが卯年生まれ」。

明日からが新しい年で「辰年」。

ご老人の中には、今でもそのように言う人もいます。

旧暦の1月1日とはちょっとずれています。

この辺りのカラクリは分かりません。

どなたか、教えていただけると有り難いデス。

ーーーー

昨日の午前中は、奈良のディラーへ。

何回目かの車検で、走行距離は約10万キロ。

代車は断って、帰りはJR。

3日間、車が無いのは多少不便ですが、慣れない車を運転するより、この方が安全。

と言うことで、あと2日の辛抱デス。

ーーーー

豊島家の資料。

今日は「無剣」。

秀逸は、素彫りの状態で玉将の駒尻に彫られた銘。

「戊辰秋無剣逸人」とあります。

これは1928年、即ち昭和3年秋。

彫ったのは誰でしょうか。

彫りの上手さ、文字のバランス。

中々のものデス。

ーーーー

石川県にある北陸先端科学大学院大学の飯田先生から、思考の可視化をテーマにした頭脳研究「人とコンピュータの可能性」に関するパネルディスカッションついての案内を戴きましたので、掲載させていただきます。

パネラーは、日本将棋連盟米長会長と大阪商業大学谷岡学長、それに加賀友禅師匠吉永さんの3人。

無料です。

興味のある方は、申し込みを事務局へ。

2月2日(水)、晴れ。

昨日は一日中冷たい西風。

少し開けてある窓がヒューヒュウ。

朝から仕事はさておいて、ワープロで2つの資料作り。

残った短い時間は、盛り上げの続きでした。

寒さで漆の扱いは、少し難しところがありますが、アレコレ智恵を出して今のところ上手く進んでいます。

豊島家の資料。

一昨日撮影した中から、字母版木の1つをアップ。

「名駒大鑑」にも収録済み。

文字は裏彫りですね。

版木はサクラ材でしょうか。

彫ったのは龍山ではなく、本職の彫り師。

洗練された彫り味ですね。

ーーーー

1 熊澤良尊

2 良尊

3 水無瀬兼成 中将棋

4 水無瀬駒

5 駒師熊沢

6 丸八碁盤店 一文字駒

7 名駒大鑑

8 名駒大観

9 徳川美術館

10 朝まで生テレビ

11 朝まで生

12 中将棋 神崎

13 大将棋 駒

14 大宇陀 カギロイ

15 水無瀬形

16 水無瀬 駒

17 将棋盤選び

18 将棋駒 山仙

19 将棋駒 行書

20 将棋駒 艶

昨日は一日中冷たい西風。

少し開けてある窓がヒューヒュウ。

朝から仕事はさておいて、ワープロで2つの資料作り。

残った短い時間は、盛り上げの続きでした。

寒さで漆の扱いは、少し難しところがありますが、アレコレ智恵を出して今のところ上手く進んでいます。

豊島家の資料。

一昨日撮影した中から、字母版木の1つをアップ。

「名駒大鑑」にも収録済み。

文字は裏彫りですね。

版木はサクラ材でしょうか。

彫ったのは龍山ではなく、本職の彫り師。

洗練された彫り味ですね。

ーーーー

1 熊澤良尊

2 良尊

3 水無瀬兼成 中将棋

4 水無瀬駒

5 駒師熊沢

6 丸八碁盤店 一文字駒

7 名駒大鑑

8 名駒大観

9 徳川美術館

10 朝まで生テレビ

11 朝まで生

12 中将棋 神崎

13 大将棋 駒

14 大宇陀 カギロイ

15 水無瀬形

16 水無瀬 駒

17 将棋盤選び

18 将棋駒 山仙

19 将棋駒 行書

20 将棋駒 艶

2月1日(水)、曇り。

日本海沿岸地方の豪雪。

ものすごい。

自然現象とは言え、住む人たちの負担はものすごいハンデですね。

この辺りは、今日も晴れるかと思っていましたが、今は一面の雲。

昨日は、気温こそ低かったのですが、スカッと晴れて陽ざしが暖かでした。

と言うことで、徒然なるままに、陽気に誘われて朝から豊島家資料の段ボールを整理。

段ボールに入った資料は、字母の版木、字母のスタンプ、駒木の字母、半端ものの駒など。

このうちの一部は「名駒大鑑」載せた折りに一応は整理して、しかし、まだまだのものも。

例えば、半端ものの駒。

数えた訳ではありませんが、ザーッと7~8百枚。

字母の駒型を加えると、千枚近いかも知れません。

見知らない文字もあるのでこれを完全に書体別に分類するとなれば、中途半端。

まだまだ時間が掛かります。

改めて、面白そうなものが無いかと、アレコレ確かめながら撮影。

ついでに虫干しにでもなればと、分類しかけていた透明袋から取り出して、太陽に曝すことに。

写真はその状景。

袋ごと太陽に曝すと、袋の内側に水滴が。

カビの原因にもなるので、面倒ですがこの際、ビニール袋をとり変えよーーっと。

要注意ですね。

今回、面白い発見や再発見も。

「行書の菱湖」の字母です。

普通の楷書の「菱湖」とは全然違うのですね。

行書ですから、例えば「玉将」の「将」の旁が、クルーっと丸くなっています。

実は、出来上がった「行書の菱湖」の駒は、初めて2年くらい前に見ました。

その時は「へーーっ。こんな菱湖を龍山が作っていたんだ」と驚いたのですが、その字母が手元にあったのですね。

またしても「へーーっ」。

「灯台もと暗し」、良く見ていなかったのですね。

先日の「大納言水無瀬兼俊卿筆跡」なる駒。

あれと同じ書体で、地彫りされている「玉将」もありました。

白彫りと呼んでもいいのでしょうが、彫り跡には、僅か朱肉の赤みがあるようなので、字母に使ったのでしょうか。

この玉将駒の存在は、すっかり忘れていました。

正面からの写真を「名駒大鑑」にも載せてありますが、こんなものもあります。

将棋大成会発足記念に、関係者に配られた「関根名人書」の玉将の裏に彫られた字母形です。

「観峰山人」は、四日市ゆかりの小菅名誉名人。

昭和時代初期の将棋史を示す貴重な品でもあります。

文字の彫り跡が赤いのは、朱肉の痕跡。

未亡人とみさんの話では、短い期間で上物・並物を合わせて龍山は60組ほど作って納めたそうです。

では、また。

日本海沿岸地方の豪雪。

ものすごい。

自然現象とは言え、住む人たちの負担はものすごいハンデですね。

この辺りは、今日も晴れるかと思っていましたが、今は一面の雲。

昨日は、気温こそ低かったのですが、スカッと晴れて陽ざしが暖かでした。

と言うことで、徒然なるままに、陽気に誘われて朝から豊島家資料の段ボールを整理。

段ボールに入った資料は、字母の版木、字母のスタンプ、駒木の字母、半端ものの駒など。

このうちの一部は「名駒大鑑」載せた折りに一応は整理して、しかし、まだまだのものも。

例えば、半端ものの駒。

数えた訳ではありませんが、ザーッと7~8百枚。

字母の駒型を加えると、千枚近いかも知れません。

見知らない文字もあるのでこれを完全に書体別に分類するとなれば、中途半端。

まだまだ時間が掛かります。

改めて、面白そうなものが無いかと、アレコレ確かめながら撮影。

ついでに虫干しにでもなればと、分類しかけていた透明袋から取り出して、太陽に曝すことに。

写真はその状景。

袋ごと太陽に曝すと、袋の内側に水滴が。

カビの原因にもなるので、面倒ですがこの際、ビニール袋をとり変えよーーっと。

要注意ですね。

今回、面白い発見や再発見も。

「行書の菱湖」の字母です。

普通の楷書の「菱湖」とは全然違うのですね。

行書ですから、例えば「玉将」の「将」の旁が、クルーっと丸くなっています。

実は、出来上がった「行書の菱湖」の駒は、初めて2年くらい前に見ました。

その時は「へーーっ。こんな菱湖を龍山が作っていたんだ」と驚いたのですが、その字母が手元にあったのですね。

またしても「へーーっ」。

「灯台もと暗し」、良く見ていなかったのですね。

先日の「大納言水無瀬兼俊卿筆跡」なる駒。

あれと同じ書体で、地彫りされている「玉将」もありました。

白彫りと呼んでもいいのでしょうが、彫り跡には、僅か朱肉の赤みがあるようなので、字母に使ったのでしょうか。

この玉将駒の存在は、すっかり忘れていました。

正面からの写真を「名駒大鑑」にも載せてありますが、こんなものもあります。

将棋大成会発足記念に、関係者に配られた「関根名人書」の玉将の裏に彫られた字母形です。

「観峰山人」は、四日市ゆかりの小菅名誉名人。

昭和時代初期の将棋史を示す貴重な品でもあります。

文字の彫り跡が赤いのは、朱肉の痕跡。

未亡人とみさんの話では、短い期間で上物・並物を合わせて龍山は60組ほど作って納めたそうです。

では、また。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726