2月19日(日)、晴れ。

久しぶりに朝から太陽が燦々。

陽気に誘われて、信楽から琵琶湖湖畔の東近江へ半日ドライブ。

特に目的はありません。

単なる息抜きです。

家内が「掃除・洗濯・朝食の後片付けが終わってから」と言うので、それまでは仕事を少々。

仕事は「古水無瀬」の漆埋め。

途中同時並行で、NHK将棋、木村・畠山戦を観戦。

しかし、これは6四角、8四銀、7四銀のところまで。

その後どうなったかなと、思いを残しながらの出発でした。

勿論ビデオは撮っています。

早い昼食を信楽の蕎麦を。

と思って、車を走らせているとやがて道は斑模様に雪。

山間の陰道はアイスバーン。

と言うことで慎重運転していると、溝に脱輪しているこちら向きの車が一台。

見ると、大阪ナンバー。

しかし、人影はありません。

下りカーブを曲がりきれなくなって、反対車線の溝にハマったようです。

蕎麦屋へ着くと、ちょっと様子が変。

見ると「臨時休業」の札。

まあ、こういうこともあります。

信楽は、あのタヌキの焼き物の町。

大通りには焼き物のお店が軒を連ねていますが、近年は客数が疎らなんですね。

2~30年前と比べると、2/10くらいでしょうか。

街道脇に20軒あまり並んでいた骨董屋さんも、今、店開きしているのは2軒ぐらいでしょう。

その前を通って、水口、甲賀から東近江へ。

東近江は、道の駅で一服。

ここは近所の農家が自前の野菜を多く出品しているのですが、昼過ぎともなると八割方が売り切れ。

家内は、折角来たのだからと、残った白菜や水菜、トマトなど4品5品買っていました。

どこまで行こうか。

特に当てもないので、左に90度。

近江八幡から湖畔に近いところを迂回して、さらに左に90度。

国道1号線に出て水口、信楽からチョッと遠回りして伊賀上野へ。

伊賀上野は、その昔は藤堂高虎の所領地。

町の中心部に近い小高いところに、小さなお城があります。

確か、明治時代だったか大正時代だったか。

鉄筋コンクリート造り。

地元の有力者(国会議員のナントカと言う人)が個人で建てたものだったと記憶しています。

伊賀上野と言えば、書家・榊莫山先生。

揺るぎなき楷書の一文字一文字。

その莫山先生の字で駒を作りたかった時期がありました。

思い切って頼みに行けばよかった。

引っ込み思案は後悔につながります。

伊賀上野を通ると、今でもそう思うのです。

久しぶりに朝から太陽が燦々。

陽気に誘われて、信楽から琵琶湖湖畔の東近江へ半日ドライブ。

特に目的はありません。

単なる息抜きです。

家内が「掃除・洗濯・朝食の後片付けが終わってから」と言うので、それまでは仕事を少々。

仕事は「古水無瀬」の漆埋め。

途中同時並行で、NHK将棋、木村・畠山戦を観戦。

しかし、これは6四角、8四銀、7四銀のところまで。

その後どうなったかなと、思いを残しながらの出発でした。

勿論ビデオは撮っています。

早い昼食を信楽の蕎麦を。

と思って、車を走らせているとやがて道は斑模様に雪。

山間の陰道はアイスバーン。

と言うことで慎重運転していると、溝に脱輪しているこちら向きの車が一台。

見ると、大阪ナンバー。

しかし、人影はありません。

下りカーブを曲がりきれなくなって、反対車線の溝にハマったようです。

蕎麦屋へ着くと、ちょっと様子が変。

見ると「臨時休業」の札。

まあ、こういうこともあります。

信楽は、あのタヌキの焼き物の町。

大通りには焼き物のお店が軒を連ねていますが、近年は客数が疎らなんですね。

2~30年前と比べると、2/10くらいでしょうか。

街道脇に20軒あまり並んでいた骨董屋さんも、今、店開きしているのは2軒ぐらいでしょう。

その前を通って、水口、甲賀から東近江へ。

東近江は、道の駅で一服。

ここは近所の農家が自前の野菜を多く出品しているのですが、昼過ぎともなると八割方が売り切れ。

家内は、折角来たのだからと、残った白菜や水菜、トマトなど4品5品買っていました。

どこまで行こうか。

特に当てもないので、左に90度。

近江八幡から湖畔に近いところを迂回して、さらに左に90度。

国道1号線に出て水口、信楽からチョッと遠回りして伊賀上野へ。

伊賀上野は、その昔は藤堂高虎の所領地。

町の中心部に近い小高いところに、小さなお城があります。

確か、明治時代だったか大正時代だったか。

鉄筋コンクリート造り。

地元の有力者(国会議員のナントカと言う人)が個人で建てたものだったと記憶しています。

伊賀上野と言えば、書家・榊莫山先生。

揺るぎなき楷書の一文字一文字。

その莫山先生の字で駒を作りたかった時期がありました。

思い切って頼みに行けばよかった。

引っ込み思案は後悔につながります。

伊賀上野を通ると、今でもそう思うのです。

2月18日(土)、晴れ。

寒空。

只今、雲は多いですが、晴。

日中の最高気温は2℃でした。

只今も同じ。

写真は、日の入り間近かな西山方向。

明日も寒そうな予感です。

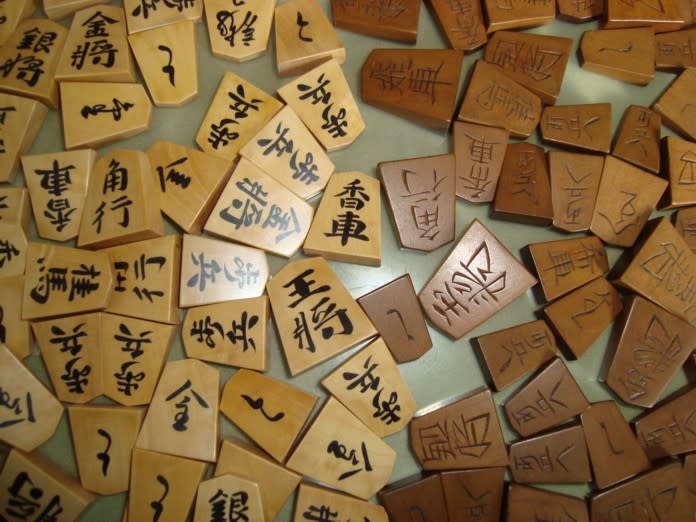

豊島家の資料中の「玉将と王将」。

出来上がったものは、盛り上げあり、彫り埋めあり、彫りあり。

作りかけのものもあります。

漆は、字母紙を取り除いてから塗りこんでいますね。

寒空。

只今、雲は多いですが、晴。

日中の最高気温は2℃でした。

只今も同じ。

写真は、日の入り間近かな西山方向。

明日も寒そうな予感です。

豊島家の資料中の「玉将と王将」。

出来上がったものは、盛り上げあり、彫り埋めあり、彫りあり。

作りかけのものもあります。

漆は、字母紙を取り除いてから塗りこんでいますね。

2月17日(金)、時々雪。

最高気温4℃。

寒空に、時々雪交じりの風。

寒い一日でした。

午前午後と国会中継を聴きながらの仕事。

総理や大臣たちの空虚な答弁(一部、そうでない人もいます)を聴いていていると、空しさが募るばかり。

カッカして、そのことを家内に言うと「頭の血管を切らさないでね・・」。

そうだね。

いちいち反応して、一つしかない命を縮めては、元も子もありません。

もう一つ文句を言わせてもらえば、NHK大阪ニュースセンターさん。

国会の総理答弁を遮ってまで『交通情報や気象情報』は、いかがなものですかね。

総理が何を言うかと耳をそばだてていると、スタジオから「近畿北部に○○時35分に大雪警報が出ました」。

ご丁寧に、これを2度繰り返し。

別の時には「人身事故でストップしていた○○線が○○時20分に復旧しました」も。

今のNHKでは、国会の首相答弁よりローカルな交通情報や気象情報の方が優先なんですね。

ーーーー

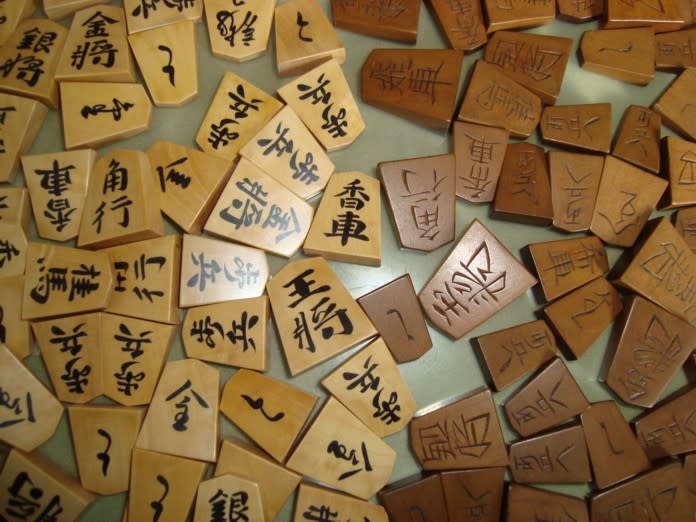

豊島家の資料。

中央右下は「大同将棋」の字母駒。

シッカリ彫ってあります。

1つあった天童駒。

この裏にも、別の歩兵が彫ってありました。

最高気温4℃。

寒空に、時々雪交じりの風。

寒い一日でした。

午前午後と国会中継を聴きながらの仕事。

総理や大臣たちの空虚な答弁(一部、そうでない人もいます)を聴いていていると、空しさが募るばかり。

カッカして、そのことを家内に言うと「頭の血管を切らさないでね・・」。

そうだね。

いちいち反応して、一つしかない命を縮めては、元も子もありません。

もう一つ文句を言わせてもらえば、NHK大阪ニュースセンターさん。

国会の総理答弁を遮ってまで『交通情報や気象情報』は、いかがなものですかね。

総理が何を言うかと耳をそばだてていると、スタジオから「近畿北部に○○時35分に大雪警報が出ました」。

ご丁寧に、これを2度繰り返し。

別の時には「人身事故でストップしていた○○線が○○時20分に復旧しました」も。

今のNHKでは、国会の首相答弁よりローカルな交通情報や気象情報の方が優先なんですね。

ーーーー

豊島家の資料。

中央右下は「大同将棋」の字母駒。

シッカリ彫ってあります。

1つあった天童駒。

この裏にも、別の歩兵が彫ってありました。

2月16日(木)、晴れ。

日中の気温は4℃と低いが風は無く、陽ざしが暖かでした。

春はそこまで近づいているような気配です。

朝、尾崎さんより電話。

「3月、菰野町で村上さんの講演がある」という一報でした。

ついこの間は、奈良県橿原市でライブがありました。

内容は仕事をしながらラジオで聴いては居りました。

特に、昨年の生駒市の時は、貴重な入場ハガキを貰ったのに、富山行きと重なって失礼してしまいました。

今度は、万障繰り合わせて・・。

豊島家の資料。

字母版木。

反対側は、本の口絵で利用されたもので、その再利用です。

材は、サクラのようです。

ま、版木の彫りは素人ながらの自作ですね。

駒型の凹みは?、何の為のものでしょうか。

日中の気温は4℃と低いが風は無く、陽ざしが暖かでした。

春はそこまで近づいているような気配です。

朝、尾崎さんより電話。

「3月、菰野町で村上さんの講演がある」という一報でした。

ついこの間は、奈良県橿原市でライブがありました。

内容は仕事をしながらラジオで聴いては居りました。

特に、昨年の生駒市の時は、貴重な入場ハガキを貰ったのに、富山行きと重なって失礼してしまいました。

今度は、万障繰り合わせて・・。

豊島家の資料。

字母版木。

反対側は、本の口絵で利用されたもので、その再利用です。

材は、サクラのようです。

ま、版木の彫りは素人ながらの自作ですね。

駒型の凹みは?、何の為のものでしょうか。

2月15日(水)、雨。

今日も雨でした。

シトシトの雨。

空気は暖か。

と言うことで、ほぼ一日中木地仕事。

島ツゲ古材を使って5組ほど。

例の「小ぶりな駒」の追加注文のための作業でした。

ーーーー

豊島家の資料。

昨日、お知らせしていた写真です。

先ほど撮りました。

先日の駒に関して、都合3人の方からコメントを戴きました。

ポイントをコピーします。

①、木地の乾燥? (ばた)

歩兵の字の漆にあまり変化がない。なのに木地はボロボロ。

最初からボロボロの木地に細工(盛り上げ)するとは思えませんから、制作後に何らかの理由で木地がこうなったと見るのが普通でしょう か。

②、 (住谷)

放射状にヒビが入っているので、木口と見ましたがいかがでしょう?

湿気のあるところに放置されるなどして、木口から水分の出入りがありこうなったと思います。

しかしこのようになっても文字は比較的保持できているのですね。漆の耐久性はすごいですね。

③、木地のほか (axemak)

木地,駒形もそうですが同じ書体で字角の太さも違うみたいですね

盛り上げの漆そのものも異なるかな?

そうですね、普通では見掛けない状態ですね。

今日の写真を含めて、見てください。

先日の歩兵は、住谷さんの指摘のように小口木のもので最もひどい一例です。

他にもそれに近いものや、黒く汚いシミの入ったものも多いですね。

原因は「雨」だと書きました。

雨が原因のシミ、雨が原因のボロボロなんですね。

これらの駒は作られてから70年以上。80年から90年。あるいは100年くらいのモノもあるはずです。

主に「歩兵」が多いのですが、それは作り余ったり、作っている途中でキズがあったりして、除けられたりした半端ものですね。

それが積もり積って、まあ、無用のものだしいずれは捨てられる運命にあった訳です。

不要なものでも、捨てられずに、物入れか仕事場のどこかの棚の奥に永年置かれていた。

豊島家の仕事場や物入れがどのようなものだったかは、小生は知らない。

しかし、何せ70年以上も前の昭和初期。

駒作り風情の仕事場が、お大臣(尽)のお屋敷のようであったとは到底思えないし、普通の木造の家の雨洩りだって昔は多かった。

知らない内に何年も何年も、繰り返し雨洩りにあえばどうなるかです。

ところで、龍山親子が昭和15年に死去して、やがて家族は「店」を畳んで熱海へ引越します。

引越しの時点でボロボロが確認されていたならば、東京で処分された可能性が高い。

しかし、これらも遺品の一つとして熱海に移されました。

であるならば、熱海の地でこのようになったと言う可能性もゼロではありませんね。

その辺のところは、確かめてはおりません。

いずれにしても、原因は「雨」なんですね。

実はもう30年くらいになりますか、豊島家のこのボロボロの駒を見て驚いて、実験をしてみました。

それ以前は、「黄楊は湿気に弱い」、「気を許すとカビだって生えやすい」ことは経験上、知っていました。

しかし、「こんなにボロボロになるなんて」と、半信半疑でした。

実験は、不要の「黄楊の生地」を軒下に放置することでした。

ばらばらっと、雨の掛かる軒先や、花壇に駒を撒いて、あるものはそのまま、あるものは土を被せておく。

正確な日数は忘れましたが、半年もすると表面は黒い滲みだらけで、フカフカしていました。

駒を割ってみると、中の方まで「黒ネズミ」状態。

分かったのは、およそ2年もすれば「黄楊」は土に還るということ。

一方、一緒にばら撒いた「檜」の木端は、ナイフで削るとその下は生木そのまま。

「黄楊は腐敗菌に弱いんだ。それで黄色いカビが着きやすい。出土駒にほとんど黄楊が無いこともそれが理由なんだ」と分かりました。

それを確かめてみようと、思ったのが「櫛」。

「櫛の最適材は黄楊」なのですね。

昔の遺跡から「出土した櫛」は、どんな木であるかと言うこと。

取り寄せた資料は「出土した櫛の一覧表」です。

詳細は覚えておりませんが、古墳時代のものから10数世紀のものだったと思います。

しかし、表の材質欄には「黄楊」と記されたものが、いくつもあるのでした。

こんなはずはない。

そんなに「黄楊の櫛が土中から見つかるはずはない」。

これは今でも確信しています。

小生の推論では、発掘担当者が確たる証拠もないまま「櫛=黄楊」だと思いこんでしまっていた。

これは良くあることだと思うのです。

発掘担当者が、木材の知識、特に「黄楊」についてどの程度しっておられるのかですね。

そして、誰がそれを検証したのか。

木材の専門家によって「黄楊」だとの検証までは行われてはいないのではないかと思うのです。

余談ですが、「発掘」現場の管理については、「結構いい加減なものだなあ」が、体験を通じての感想です。

ある発掘現場管理事務所に「駒の発掘状況を教えてほしい」と、訪ねた時のことでした。

「8世紀の穴Aではおかしすぎる」というと、「駒」が発見された柱の穴が、AからB、BからCと変わると言うことがありました。

発掘の地層が10ミリ上下すると、数世紀ずれてくることもザラなんですが、穴のAとCでは4世紀の差なんですね。

今日も雨でした。

シトシトの雨。

空気は暖か。

と言うことで、ほぼ一日中木地仕事。

島ツゲ古材を使って5組ほど。

例の「小ぶりな駒」の追加注文のための作業でした。

ーーーー

豊島家の資料。

昨日、お知らせしていた写真です。

先ほど撮りました。

先日の駒に関して、都合3人の方からコメントを戴きました。

ポイントをコピーします。

①、木地の乾燥? (ばた)

歩兵の字の漆にあまり変化がない。なのに木地はボロボロ。

最初からボロボロの木地に細工(盛り上げ)するとは思えませんから、制作後に何らかの理由で木地がこうなったと見るのが普通でしょう か。

②、 (住谷)

放射状にヒビが入っているので、木口と見ましたがいかがでしょう?

湿気のあるところに放置されるなどして、木口から水分の出入りがありこうなったと思います。

しかしこのようになっても文字は比較的保持できているのですね。漆の耐久性はすごいですね。

③、木地のほか (axemak)

木地,駒形もそうですが同じ書体で字角の太さも違うみたいですね

盛り上げの漆そのものも異なるかな?

そうですね、普通では見掛けない状態ですね。

今日の写真を含めて、見てください。

先日の歩兵は、住谷さんの指摘のように小口木のもので最もひどい一例です。

他にもそれに近いものや、黒く汚いシミの入ったものも多いですね。

原因は「雨」だと書きました。

雨が原因のシミ、雨が原因のボロボロなんですね。

これらの駒は作られてから70年以上。80年から90年。あるいは100年くらいのモノもあるはずです。

主に「歩兵」が多いのですが、それは作り余ったり、作っている途中でキズがあったりして、除けられたりした半端ものですね。

それが積もり積って、まあ、無用のものだしいずれは捨てられる運命にあった訳です。

不要なものでも、捨てられずに、物入れか仕事場のどこかの棚の奥に永年置かれていた。

豊島家の仕事場や物入れがどのようなものだったかは、小生は知らない。

しかし、何せ70年以上も前の昭和初期。

駒作り風情の仕事場が、お大臣(尽)のお屋敷のようであったとは到底思えないし、普通の木造の家の雨洩りだって昔は多かった。

知らない内に何年も何年も、繰り返し雨洩りにあえばどうなるかです。

ところで、龍山親子が昭和15年に死去して、やがて家族は「店」を畳んで熱海へ引越します。

引越しの時点でボロボロが確認されていたならば、東京で処分された可能性が高い。

しかし、これらも遺品の一つとして熱海に移されました。

であるならば、熱海の地でこのようになったと言う可能性もゼロではありませんね。

その辺のところは、確かめてはおりません。

いずれにしても、原因は「雨」なんですね。

実はもう30年くらいになりますか、豊島家のこのボロボロの駒を見て驚いて、実験をしてみました。

それ以前は、「黄楊は湿気に弱い」、「気を許すとカビだって生えやすい」ことは経験上、知っていました。

しかし、「こんなにボロボロになるなんて」と、半信半疑でした。

実験は、不要の「黄楊の生地」を軒下に放置することでした。

ばらばらっと、雨の掛かる軒先や、花壇に駒を撒いて、あるものはそのまま、あるものは土を被せておく。

正確な日数は忘れましたが、半年もすると表面は黒い滲みだらけで、フカフカしていました。

駒を割ってみると、中の方まで「黒ネズミ」状態。

分かったのは、およそ2年もすれば「黄楊」は土に還るということ。

一方、一緒にばら撒いた「檜」の木端は、ナイフで削るとその下は生木そのまま。

「黄楊は腐敗菌に弱いんだ。それで黄色いカビが着きやすい。出土駒にほとんど黄楊が無いこともそれが理由なんだ」と分かりました。

それを確かめてみようと、思ったのが「櫛」。

「櫛の最適材は黄楊」なのですね。

昔の遺跡から「出土した櫛」は、どんな木であるかと言うこと。

取り寄せた資料は「出土した櫛の一覧表」です。

詳細は覚えておりませんが、古墳時代のものから10数世紀のものだったと思います。

しかし、表の材質欄には「黄楊」と記されたものが、いくつもあるのでした。

こんなはずはない。

そんなに「黄楊の櫛が土中から見つかるはずはない」。

これは今でも確信しています。

小生の推論では、発掘担当者が確たる証拠もないまま「櫛=黄楊」だと思いこんでしまっていた。

これは良くあることだと思うのです。

発掘担当者が、木材の知識、特に「黄楊」についてどの程度しっておられるのかですね。

そして、誰がそれを検証したのか。

木材の専門家によって「黄楊」だとの検証までは行われてはいないのではないかと思うのです。

余談ですが、「発掘」現場の管理については、「結構いい加減なものだなあ」が、体験を通じての感想です。

ある発掘現場管理事務所に「駒の発掘状況を教えてほしい」と、訪ねた時のことでした。

「8世紀の穴Aではおかしすぎる」というと、「駒」が発見された柱の穴が、AからB、BからCと変わると言うことがありました。

発掘の地層が10ミリ上下すると、数世紀ずれてくることもザラなんですが、穴のAとCでは4世紀の差なんですね。

2月14日(火)、雨。

一日中、ソボソボとした雨でした。

菜種梅雨にしては、一ト月ほどい早いですね。

昨日の映像に関して、シンガポールのばたさんから書き込みを戴きました。

働き者の「ばた」さん」。

朝が早いと言うか、夜が遅いと言うか、夜、仕事が終わってからの書き込みなんですね。

早速のコメント、有難うございます。

お互い、体には充分、気を付けてください。

例の「歩兵」。

ボロボロですね。

龍山資料の駒の中には、こんなのが一握り二握り混じっています。

小生が考える理由は「雨」なんですね。

詳しくは、明日、追加写真を撮って、説明したいと思います。

一日中、ソボソボとした雨でした。

菜種梅雨にしては、一ト月ほどい早いですね。

昨日の映像に関して、シンガポールのばたさんから書き込みを戴きました。

働き者の「ばた」さん」。

朝が早いと言うか、夜が遅いと言うか、夜、仕事が終わってからの書き込みなんですね。

早速のコメント、有難うございます。

お互い、体には充分、気を付けてください。

例の「歩兵」。

ボロボロですね。

龍山資料の駒の中には、こんなのが一握り二握り混じっています。

小生が考える理由は「雨」なんですね。

詳しくは、明日、追加写真を撮って、説明したいと思います。

2月13日(月)、曇り。

昨日は、陽ざしも良く風は穏やか。

寒い中にも春の兆しを感じました。

東京では、梅が開花したとの報道。

こちら、軒先の鉢植には小さな蕾。

寒さの中に間もなく咲く、赤い花。

やがてここにも暖かな春の訪れ。

村上さんの「ラジオビタミン」。

あとひと月で一旦終了するとか。

ダジャレ連発なのに、いい番組。

毎日聞いているのに、残念だな。

一旦とは、意味深長な表現です。

この春には名人戦で会えるかな。

ーーーー

豊島家の資料。

こんなモノを大写しにしました。

これを見て、どう解釈すればよいかですが。

お分かりいただかるかな。

間もなく雨です。

昨日は、陽ざしも良く風は穏やか。

寒い中にも春の兆しを感じました。

東京では、梅が開花したとの報道。

こちら、軒先の鉢植には小さな蕾。

寒さの中に間もなく咲く、赤い花。

やがてここにも暖かな春の訪れ。

村上さんの「ラジオビタミン」。

あとひと月で一旦終了するとか。

ダジャレ連発なのに、いい番組。

毎日聞いているのに、残念だな。

一旦とは、意味深長な表現です。

この春には名人戦で会えるかな。

ーーーー

豊島家の資料。

こんなモノを大写しにしました。

これを見て、どう解釈すればよいかですが。

お分かりいただかるかな。

間もなく雨です。

2月12日(日)、晴れ。

今日もまずまずのお天気。

と言うより、上天気です。

朝の気温は1℃。

昨日より幾分暖か。

玄関のメダカ鉢に結氷はありません。

ーーーー

写真は裏庭の一角。

丸いモノは、漉し紙に包まれたコーヒーの滓。

その向こうの茶色は、包みからばら撒かれたコーヒー豆の粉。

丸いのは40個くらい。

1日に4~5杯ですから、これで1週間分ほど。

有機物だし肥料にもなり、土壌改良にも役立つだろうという考えです。

以前は「生ごみ」と一緒に出していました。

最近は、天気の良い日に庭先にバラ撒きます。

「塵も積もれば・・」ですね。

ーーーー

「チョッと小さな雛駒」。

大きさについて、問い合わせを戴きました。

雛駒と言えば小さな駒を連想するのでしょうが、設計思想は「実用」が主眼。

具体的にそれが分かるように、古い時代の「安清」と比較します。

安清の駒は、小ぶりですが、雛駒ではありません。

幕末から明治時代に掛けて一世を風靡して、大名家の婚礼道具の中にも使われています。

参考までに、小生作の「玉将」は、ほぼ同じ大きさ。

「金将」は、安清の「角行」。

「歩兵」は、安清の「銀将」くらい。

と言うことで、雛道具の「雛駒」ではなく、あくまで「実用サイズのチョッと小ぶりな駒」だとご理解ください。

ーーーー

昨日の検索キーワード

1 将棋の駒 材料

2 熊澤良尊

3 字母紙

4 熊澤良 チェスト

5 良尊

6 将棋駒 赤柾

7 将棋駒 作り方

8 熊澤良尊将棋駒工房

9 島桑

10 将棋駒 工程

11 将棋駒 錦旗

12 龍山

13 熊澤良 オリジナル作品

14 熊澤 駒

15 駒工房

16 橋下VS6人

17 菊折枝蒔絵

18 葛篭 相撲

19 kom

20 人間国宝

今日もまずまずのお天気。

と言うより、上天気です。

朝の気温は1℃。

昨日より幾分暖か。

玄関のメダカ鉢に結氷はありません。

ーーーー

写真は裏庭の一角。

丸いモノは、漉し紙に包まれたコーヒーの滓。

その向こうの茶色は、包みからばら撒かれたコーヒー豆の粉。

丸いのは40個くらい。

1日に4~5杯ですから、これで1週間分ほど。

有機物だし肥料にもなり、土壌改良にも役立つだろうという考えです。

以前は「生ごみ」と一緒に出していました。

最近は、天気の良い日に庭先にバラ撒きます。

「塵も積もれば・・」ですね。

ーーーー

「チョッと小さな雛駒」。

大きさについて、問い合わせを戴きました。

雛駒と言えば小さな駒を連想するのでしょうが、設計思想は「実用」が主眼。

具体的にそれが分かるように、古い時代の「安清」と比較します。

安清の駒は、小ぶりですが、雛駒ではありません。

幕末から明治時代に掛けて一世を風靡して、大名家の婚礼道具の中にも使われています。

参考までに、小生作の「玉将」は、ほぼ同じ大きさ。

「金将」は、安清の「角行」。

「歩兵」は、安清の「銀将」くらい。

と言うことで、雛道具の「雛駒」ではなく、あくまで「実用サイズのチョッと小ぶりな駒」だとご理解ください。

ーーーー

昨日の検索キーワード

1 将棋の駒 材料

2 熊澤良尊

3 字母紙

4 熊澤良 チェスト

5 良尊

6 将棋駒 赤柾

7 将棋駒 作り方

8 熊澤良尊将棋駒工房

9 島桑

10 将棋駒 工程

11 将棋駒 錦旗

12 龍山

13 熊澤良 オリジナル作品

14 熊澤 駒

15 駒工房

16 橋下VS6人

17 菊折枝蒔絵

18 葛篭 相撲

19 kom

20 人間国宝

2月11日(土)、晴れ。

南南西の空に、明るい下弦の月。

今日も晴れわたっています。

世間はお休み「建国記念日」。

当方は、全くの平生通りです。

ーーーー

豊島家の資料。

「水無瀬大納言兼俊卿筆跡」の字母で彫リかけた不思議な1枚の駒。

彫り跡は「玉将」。

何が不思議かと言えば、木地には古い書き駒が使われているところです。

何のためにこれを彫ったのか。

古い文字はどうやら「龍王」。

12ミリほどある分厚い木地です。

恐らく、江戸時代に作られた古い駒のようであり、文字の痕跡が残ったまま、彫っているということ。

彫り跡がうっすらと赤いのは、一緒になっていた他の字母駒に着いた朱肉粉のせい。

何故、これを彫ったのか。

何故、元の文字を完全に消さないで彫ったのかです。

彫り跡の技量は、普通。

前にアップした「無剣」の銘と比較すると、気の入れようが違うのですね。

まあ、この駒一つでいろいろ考えることは多い。

南南西の空に、明るい下弦の月。

今日も晴れわたっています。

世間はお休み「建国記念日」。

当方は、全くの平生通りです。

ーーーー

豊島家の資料。

「水無瀬大納言兼俊卿筆跡」の字母で彫リかけた不思議な1枚の駒。

彫り跡は「玉将」。

何が不思議かと言えば、木地には古い書き駒が使われているところです。

何のためにこれを彫ったのか。

古い文字はどうやら「龍王」。

12ミリほどある分厚い木地です。

恐らく、江戸時代に作られた古い駒のようであり、文字の痕跡が残ったまま、彫っているということ。

彫り跡がうっすらと赤いのは、一緒になっていた他の字母駒に着いた朱肉粉のせい。

何故、これを彫ったのか。

何故、元の文字を完全に消さないで彫ったのかです。

彫り跡の技量は、普通。

前にアップした「無剣」の銘と比較すると、気の入れようが違うのですね。

まあ、この駒一つでいろいろ考えることは多い。

2月10日(金)、晴れ。

只今夜明け前。

南西の空に「下弦の月」が赤く浮かんでいます。

ーーーー

昨日の国会中継。

政府の答弁の多くは、出来の悪い中学生の言い訳のように聞こえます。

何でかなあと思うのですが、要は詭弁に終始するばかり。

信頼感が伝わってこないのですね。

トランプなら「総替え」と言う手もあるのでしょう。

替えるに足る人は何処に・・。

ーーーー

豊島家の資料。

20枚ほどの中から未だだったモノを探しながらアップします。

資料の中には、かなり小さな字母もありました。

いわゆる「雛駒」ですが、赤いのがその字母駒。

左の玉将2つと下敷きの駒は、比較のためのもの。

手前が、豊島家資料の中の駒。

上が小生の「チョッと小さな・・」玉将。

只今夜明け前。

南西の空に「下弦の月」が赤く浮かんでいます。

ーーーー

昨日の国会中継。

政府の答弁の多くは、出来の悪い中学生の言い訳のように聞こえます。

何でかなあと思うのですが、要は詭弁に終始するばかり。

信頼感が伝わってこないのですね。

トランプなら「総替え」と言う手もあるのでしょう。

替えるに足る人は何処に・・。

ーーーー

豊島家の資料。

20枚ほどの中から未だだったモノを探しながらアップします。

資料の中には、かなり小さな字母もありました。

いわゆる「雛駒」ですが、赤いのがその字母駒。

左の玉将2つと下敷きの駒は、比較のためのもの。

手前が、豊島家資料の中の駒。

上が小生の「チョッと小さな・・」玉将。

駒の写真集

リンク先はこちら」

http://blog.goo.ne.jp/photo/11726