昨夜、ときおり愛読している新潮社の基幹公式ネットの【ディリー新潮(DAILY SHINCHO)】を見ている中で、

『中村勘三郎、山城新伍も…増加する「誤嚥性肺炎」の原因とは』と見出しを見たりしてしまった・・。

私は東京の調布市に住む年金生活の72歳の身であるが、

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、

雑木の多い小庭に築後39年を迎える古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。

そして私より5歳若い家内も、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、

程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。

こうした中で、私は朝食、夕食の時、家内と共に頂いているが、

私は亡き母の遺伝を素直に受け継いだ為か、男の癖におしゃべりが好きで、何かと家内と談笑したりしている。

そして私は食べながら家内に話したりしていると、一か月に一度ぐらい、

食物が食道へ入るべきものが気管に入ってしまうらしく、一分ぐらい、むせたり咳き込んだりすることがある。

こうした時、家内は『高齢者になると誤嚥(ごえん)になる人が多いから、気を付けてねぇ・・』

と私は言われたりしている。

私は一年前の頃までは、こうした体験がなく、戸惑いながら不安を秘めたりしている。

そして家内も、数か月に一度ぐらいあるから、私も気を付けるわ、と私に微苦笑しながら言ったりしてきた。

今回、「誤嚥性肺炎」は新聞、雑誌などで見かけてきたが、具体的なことは無知であったので、

記事を精読し、やがて震撼しながら私は多々学んだりした。

そして 「誤嚥性肺炎」は死に連鎖されるので、死なないための「10カ条」対策を真摯に学び、多々教示した。

この記事は『週刊新潮』の2017年6月1日号に掲載され、

特集「人は喉から衰える!? 『勘三郎』『山城新伍』『豊田泰光』共通の死因 『誤嚥性肺炎』で死なないための『10カ条』」、

より転載されて配信されていた。無断であるが転載させて頂く。

《・・最近、肺炎で亡くなる有名人が、やけに多くはないだろうか。

それもそのはず、この病気は日本人の死因第3位、なかでも増えているのが「誤嚥性肺炎」なのだ。

風邪の仲間かと思ったら大間違い。

いったん罹れば「死」に直結する、恐怖の病から逃れるための10カ条。

83歳で亡くなった囲碁の藤沢秀行名誉棋聖は、

亡くなる数カ月前まで骨折で入退院していたものの、見た目は元気そのものだった。

ところが、2009年4月、「誤嚥性肺炎」と診断され、再入院を余儀なくされる。

「それまで肺炎だなんて、まったく分かりませんでした。

入院前日には、競輪場に出かけたほどでしたから。

ところがお医者さんによると、食べている物が気管に入り込んで肺炎を起こしているというのです」(未亡人のモトさん)

藤沢氏の肺炎は治らず、体重も32キロに落ちてしまう。

亡くなったのは、5月8日。再入院から約1カ月後のことである。

今や日本人の死亡原因の第3位にあげられる肺炎。

最近も、4月に亡くなった歌手のペギー葉山(83歳=享年、以下同=)や元横綱で相撲協会理事長を務めた佐田の山(79歳)、

5月15日には劇団四季で活躍した日下武史(86歳)も肺炎で亡くなっている。

昨年は野球解説者の豊田泰光(81歳)や役者の根津甚八(69歳)、さらに遡れば、山城新伍(70歳)もそうだ。

あまりの多さに愕然とするほかない。

厚労省などの統計では、肺炎による死亡者の92%が、65歳以上のお年寄りだが、

そこには顕著な傾向が見られる。

「肺炎で亡くなった老人の多くが、誤嚥性肺炎です。

この病気に罹ってしまうと、3割以上が死に至るというデータもある。

肺炎といえば、風邪をこじらせた程度のイメージですが、誤嚥性から来るものは、死と直結しているといっていい」

そう話すのは、呼吸器疾患が専門の大利昌久医師(おおり医院院長)である。

実際、2012年に亡くなった中村勘三郎(57歳)も誤嚥性肺炎が引き金となって、

ARDS(急性呼吸促迫症候群)を発症、ほどなくして命を落としている。

この誤嚥性肺炎、病名は昔から知られていたが、最近頻繁に耳にする人も多いはずだ。

理由は、日本人の高齢化と無関係ではない。

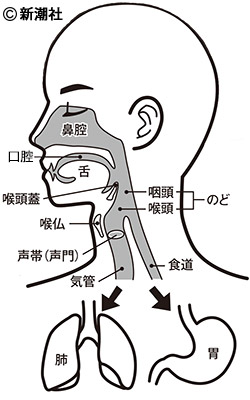

それを説明する前に、食べ物を飲みこむ・・・「嚥下」という仕組みを、おさらいしておこう。

***

食べ物が喉を通ると自動的に気管が閉じる仕組みだが――

食べ物が喉を通ると自動的に気管が閉じる仕組みだが――

***

「ご存じのように喉には空気が通る気管と食べ物が通る食道が通っています。

2本の管は咽頭部で分かれており、普通は脳からの指令によって食べ物が喉を通る時、

自動的に気管が閉じるようになっている。

嚥下は、無意識のうちに反射的に行われているのです」(同)

もし、間違って食べ物が気管に入り込んでも、

通常なら、むせたり咳き込んだりすることで、排出される。

いわゆる「咳反射」だ。

「ところが、老化が進み、反射神経(自律神経)や筋肉が衰えてくると、

嚥下の動作がうまくできず、誤嚥しても、咳反射できなくなってしまうのです」(同)

気管に入り込んだ食べ物は、そのまま肺の内側などに溜まる。

食べ物には、ほぼ100%雑菌が付いており、無菌の肺の中で、急激に増殖をはじめる。

「この細菌は無酸素状態で増殖する嫌気性(けんきせい)のため、治療には強力な抗菌薬を使うしかありません。

いったん発症すると自然治癒することはなく、重症の場合は人工呼吸器による酸素吸入処置を行うこともある」(同)

困ったことに初期の誤嚥性肺炎は、普通の肺炎に見られる高熱や激しい咳などの症状が、見られないケースがままある。

口腔医学に詳しい歯科医師の米山武義氏(米山歯科クリニック院長)によると、

「とくに高齢者の場合、ちょっと熱っぽいとか身体がだるいなど、軽い風邪のような症状にしか見えないこともある。

本人も家族も気づかないまま、病院でレントゲンを撮ったら、肺全体が真っ白になっていることも珍しくありません」

誤嚥性肺炎が、「老人性肺炎」とも呼ばれるのはこのためだが、

気をつけなくてはならないのは、原因が「食べ物」の誤嚥以外にもあることだ。

むしろ、こちらの方が恐ろしいと言える。

■胃からの“逆流”も

先にも述べたように人の気管は、咳反射によって、異物を外に出す防御反応が備わっている。

だが、米山氏によると、睡眠中はこの反応が鈍くなる。

「寝る前に歯を磨かずに眠ってしまうと、口の中の食べカスや、それに付着している細菌が、

唾液と一緒に気管を通して、少しずつ肺の中に入ってゆくのです」

また、いったん胃に収まったものでも、寝ているうちに逆流して気管に入ってしまうケースもある。

「食事をすると、胃の消化にエネルギーを使うため眠くなるものです。

食べてから時間をおかずに寝てしまうと『胃食道逆流現象』といって、内容物(主に胃液)がゲボッと逆流することがある。

これが気管に入るのです。

胃液は強酸性ですから、肺の中に入ると内側がただれて炎症を起こしてしまう。

それが繰り返されると、誤嚥性肺炎となってしまう」(同)

寝ている間に唾液や胃液が、肺の中に入ってしまう現象を「不顕性(ふけんせい)誤嚥」と呼ぶ。

統計があるわけではないが、食事による誤嚥より、不顕性誤嚥によって、肺炎を起こすほうが多いと見る医療関係者もいる。

食事の際に気をつけていたとしても罹ってしまい、いったん病魔に襲われたら「死」は隣り合わせ、

それが誤嚥性肺炎なのだ。

いちど罹れば「死」に直結する、「誤嚥性肺炎」という恐怖の病。

肺に入り込んだ細菌や胃液が引き起こす肺炎だが、予防法はあるのだろうか。

これまで1万人以上の嚥下障害患者を診てきた西山耕一郎医師(西山耳鼻咽喉科医院理事長)によると、鍵は「喉仏」にある。

「人は喉から衰えるというのが、私の考えです。

触ってみると分かりますが、ごっくんと唾を飲みこむと、喉仏が上下しますよね。

それは『喉頭挙上筋群』と呼ばれる筋肉が、喉仏を引っ張り上げたり下げたりしているから。

お年寄りの中には、筋肉が弛み喉仏が下がっている人を見かけますが、

こうなると、顕著に嚥下障害が起きやすくなる。

自分は若いから大丈夫と思っている人もいるでしょう。

でも、喉仏の筋肉は40代から衰え始めているのです」

一般に、喉の機能は女性より、男性のほうが衰えやすいと言われている。

理由ははっきりしないが、女性におしゃべりなタイプが多く、男性に寡黙な人が多いことが、

喉の機能に現れるとも言われている。

ある日、鏡で喉仏が下がっているのを発見し、愕然となったとしよう。

だが、それでも、「飲みこむ力」は維持できると西山氏は言う。

実際、嚥下のできない患者に実践してもらい、回復を遂げた方法を挙げてくれた。

西山氏によると、トレーニングは3つのグループからなっている。

まずは「喉の筋トレ」。喉頭挙上筋群を直接鍛える方法だ。

■嚥下おでこ体操、あご持ち上げ体操

「おでこに手根部(掌の下部)をあてて、おでこと手で押し合いをするのです。

この状態を5秒間キープして、5〜10回繰り返す。

またあご下に両手の親指をあてて、これも同じ回数押し合いをするのです」(西山氏)

■シャキア・トレーニング

「アメリカのシャキア医師が考え出し、国際的にも認められたものです。

マットなどに枕なしで仰向けになり、頭だけをゆっくり持ち上げて自分のつま先を見る。

ここで30秒〜1分間停止し、5回から10回繰り返すのです」(同)

■喉E体操

「歯を食いしばり、『E』と言う時の形を作る。

そして“イィ〜”と発声します。

喉仏を意識しながら5〜10回行います」(同)

次に「呼吸トレーニング」。その名の通り呼吸機能を鍛えるものだ。

■ペットボトル体操

「高齢の方は500ミリリットルの軟らかいペットボトルを、思いっきり吸ってペシャンコにする。

その後、息を吐いてまた膨らませる。

これを1日5回ほど繰り返します。

慣れてきたら徐々に硬いペットボトルにしてゆきます」(同)

また、オモチャの吹き戻しを膨らませるトレーニングもある。

■スポーツ吹き矢

「5〜10メートル離れたところから的を狙う『スポーツ吹き矢』が、最近はやっていますが、

これも呼吸機能を鍛え、嚥下機能の維持にもつながります。

高齢者でも気軽にできるし、お年寄りの仲間同士でも楽しめます」(同)

そして3グループ目は「発声トレーニング」。

嚥下と発声は、ほぼ同じ臓器を使うためである。

■ハイトーンボイス・カラオケ

「カラオケは楽しみながら、飲みこむ力をキープする有効な手段です。

コツは高い声で、歌うこと。

初心者向きは、石川さゆりの『津軽海峡冬景色』や井上陽水の『少年時代』。

慣れてきたら、上級者向きの『さくら』(森山直太朗)などがトレーニングに向いています」(同)

■喉仏スクワット

「喉仏は高い声を出せば上がり、低い声では下がる。

これを繰り返すことで、筋肉を鍛えるのです。

学校の演劇部では“アエイウエオアオ”と発声練習しますが、アイエを高く、ウオを低く発音するのです」(同)

9つのトレーニングを挙げたが、すべて実践することはない。

「喉の筋トレ」、「呼吸トレーニング」、「発声トレーニング」の中から、

それぞれ1つ選んで合計3種類を、できれば毎日3回以上行ってほしいと西山氏は言う。

また、口腔医学に詳しい歯科医師の米山武義氏(米山歯科クリニック院長)によると、

発声トレーニングの1つに「パタカラ体操」という方法もある。

「1文字ずつ発音するのですが、できるだけ大きな声で“パパパ”、そして“タタタ”とそれぞれ複数回言ってください。

大事なことは、唇をしっかりと閉じた状態から発声し、頬と舌を意識的に動かすこと。

そして分泌された唾液を“ゴックン”と飲みこんでください。

“空嚥下”といって、喉を鍛える訓練になります」

年とともに衰える反射神経を回復させるのは難しい。

だが、たとえ60代からでも「飲みこむ力」を鍛え直せば、10年は寿命を延ばせる。

長年、「喉」を研究してきた西山氏は、そう話すのである。・・・》

注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

私は富も名声も無縁であるが、いつの年にはこの世と別れを告げる寸前まで、

やはり自身の口で、たとえば朝食の時には『一汁三菜(いちじゅうさんさい)』と称されているご飯と汁、おかずと香の物を

食べたいと願っている。

こうしたことを叶える為、今回学んだ対策のひとつ、井上陽水さんの『少年時代』を、かぼそい声で唄おう、

と思い深めたりしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]()