1990年公開映画パンフレット(フランス映画社発行)より引用します。

農園

門を入って帰ってくる夫婦。

バティスティ「百姓の子が学校に行くなんて大変だ」

古いつくりの分益農場。オルガンの響きが高まり、農場の一角に帰る夫婦の画に字幕が

重なる。

<19世紀の末、ロンバルディア地方に、酪農場に暮らす四軒の百姓の家族があった。

家屋、家畜小屋、土地、樹木のすべて、家畜と農場の一部は地主の所有で収穫の三分の二は地主のものとなる>

音楽つづき、クレジット・タイトル

活気あふれる収穫の光景に、クレジット・タイトルがかぶる。どこまでも広がる大地を馬がすき、男たちは種を蒔く。女達は背の高いトウモロコシ畑に埋まり、黄金色の実をとる。子供たちもはしゃぎながら手伝っている。

バティスティーナ「ミネク、ズボンが落ちるよ」

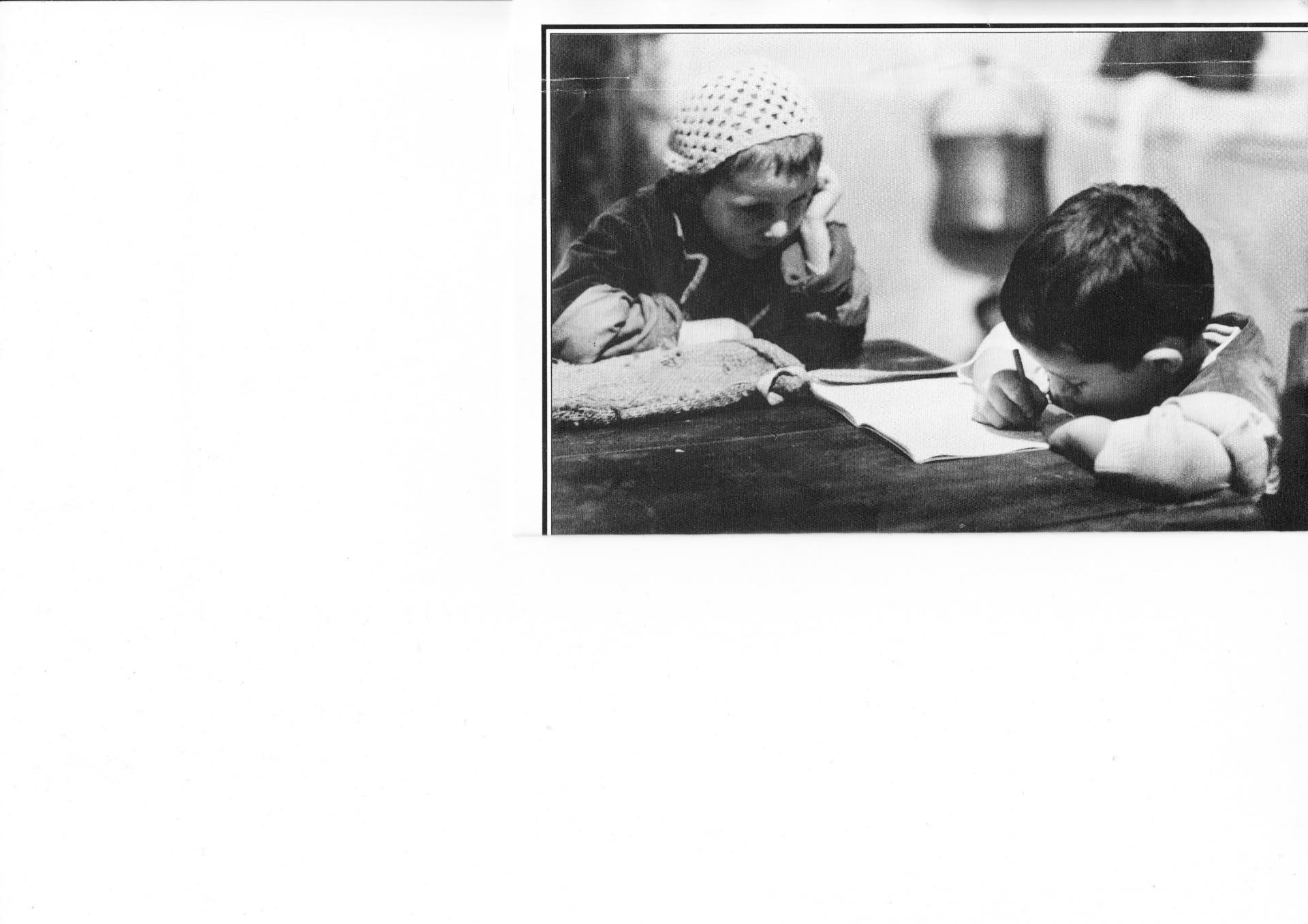

ズボンをひっぱり上げるバティスティ夫婦の長男ミネクと、青い毛糸の帽子の弟トゥーニ。

傍らでルンクの後家さんの幼い娘達、次女のアネッタと末娘のベッティーナが「実をひっぱるのよ」「ダメだね」「そら、がんばって!」と励ましあいながら、トウモロコシを引っぱっている。

厩

産まれて間もない黒い子馬と母馬を見にきた、ルンクの後家さんと子供達、バティスティと子供達。母馬が見守るなかで、ふらふらと立ち上がる子馬。

バティスティ「(トゥーニを肩からおろし)この子も見たいとき、静かにな、子馬が驚く」

干草と子供達

フィナールが干草をとりこんでいる。その上で飛びはねてはしゃぐ子供達。フィナールの次男は一緒に遊び、長男のウスティは父の罵声を浴びながら働く。

フィナール「このぐうたら息子め!」

ウスティは、ぼやきながら働く。

農園の中庭

逃げ回るアヒルを、子供達が追いかける。ウスティがつかまえて、フィナールにわたす。

アネッタ「こわいよ」

ベッティーナ「噛むの?」

オルガ「噛みつきはしないよ」

フィナールの長女オルガは子供達と遊びたい年頃なのに、いつも働かされている。

不安気な子供達の前で、フィナールがなたでアヒルの首を叩き落とす。

フィナール「オルガ!鍋を持って来な」

オルガは鍋を持って来ると、アヒルの首を持ち去る。フィナールはアヒルの首の切り口から血を絞り出し、鍋にためる。

畜舎(夜)

農園に住み込んでいる四家族の全員が、冒頭で聞こえていた作業歌をコーラスで歌いながら、トウモロコシの葉をむく作業をしている。バティスティの家族、ルンクの後家さんの家族、フィナールの家族、そしてブレナの家族。せっかく葉をむいていても、トウモロコシの実と同じ場所に投げる子供もいる。

バティスティ「葉と一緒くたにするなよ」

バティスティの家・寝室

バティスティーナ「(次男トゥーニに)手足は洗った?(お祈りをさせながら)おふとんの中で天使にお祈りをしなさい」

バティスティ「(長男ミネクの服を脱がせながら)学校に行けて嬉しいかい?」

農園

門を入って帰ってくる夫婦。

バティスティ「百姓の子が学校に行くなんて大変だ」

古いつくりの分益農場。オルガンの響きが高まり、農場の一角に帰る夫婦の画に字幕が

重なる。

<19世紀の末、ロンバルディア地方に、酪農場に暮らす四軒の百姓の家族があった。

家屋、家畜小屋、土地、樹木のすべて、家畜と農場の一部は地主の所有で収穫の三分の二は地主のものとなる>

音楽つづき、クレジット・タイトル

活気あふれる収穫の光景に、クレジット・タイトルがかぶる。どこまでも広がる大地を馬がすき、男たちは種を蒔く。女達は背の高いトウモロコシ畑に埋まり、黄金色の実をとる。子供たちもはしゃぎながら手伝っている。

バティスティーナ「ミネク、ズボンが落ちるよ」

ズボンをひっぱり上げるバティスティ夫婦の長男ミネクと、青い毛糸の帽子の弟トゥーニ。

傍らでルンクの後家さんの幼い娘達、次女のアネッタと末娘のベッティーナが「実をひっぱるのよ」「ダメだね」「そら、がんばって!」と励ましあいながら、トウモロコシを引っぱっている。

厩

産まれて間もない黒い子馬と母馬を見にきた、ルンクの後家さんと子供達、バティスティと子供達。母馬が見守るなかで、ふらふらと立ち上がる子馬。

バティスティ「(トゥーニを肩からおろし)この子も見たいとき、静かにな、子馬が驚く」

干草と子供達

フィナールが干草をとりこんでいる。その上で飛びはねてはしゃぐ子供達。フィナールの次男は一緒に遊び、長男のウスティは父の罵声を浴びながら働く。

フィナール「このぐうたら息子め!」

ウスティは、ぼやきながら働く。

農園の中庭

逃げ回るアヒルを、子供達が追いかける。ウスティがつかまえて、フィナールにわたす。

アネッタ「こわいよ」

ベッティーナ「噛むの?」

オルガ「噛みつきはしないよ」

フィナールの長女オルガは子供達と遊びたい年頃なのに、いつも働かされている。

不安気な子供達の前で、フィナールがなたでアヒルの首を叩き落とす。

フィナール「オルガ!鍋を持って来な」

オルガは鍋を持って来ると、アヒルの首を持ち去る。フィナールはアヒルの首の切り口から血を絞り出し、鍋にためる。

畜舎(夜)

農園に住み込んでいる四家族の全員が、冒頭で聞こえていた作業歌をコーラスで歌いながら、トウモロコシの葉をむく作業をしている。バティスティの家族、ルンクの後家さんの家族、フィナールの家族、そしてブレナの家族。せっかく葉をむいていても、トウモロコシの実と同じ場所に投げる子供もいる。

バティスティ「葉と一緒くたにするなよ」

バティスティの家・寝室

バティスティーナ「(次男トゥーニに)手足は洗った?(お祈りをさせながら)おふとんの中で天使にお祈りをしなさい」

バティスティ「(長男ミネクの服を脱がせながら)学校に行けて嬉しいかい?」