久しぶりのオーディオネタです。

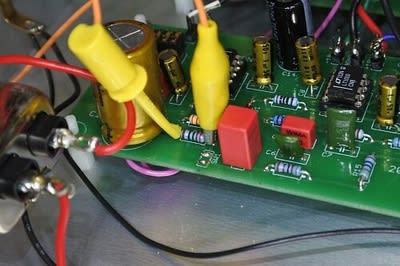

埼玉にいる孫から私があげた自作アンプからノイズが出るので、ほかに代わりのアンプはないかと問い合わせ。

あげたのはLM3886 3パラアンプ。このアンプです。開けてみないと分からないので,返送させるとして,使えそうな予備アンプは,製品ではBA-F1のパワーしかない。最もライン出力だと直接入力できるのだが,左右のVRが別なので,使い勝手はよくない。20kgの重量級でsansuiの音がいいので,あまり手放したくない。自作アンプは家にいる孫は使っていてあとは動作が不安定な電流帰還アンプしかない。そうこうしているうちにせっつかれて、じゃあヤフオクで安いのはないか探してみた。

ピュア オーディオ用の機器は,通電のみ確認とか動作未確認(ほとんどが壊れてる)とかで動作は保証しないモノが多いし,けっこう高い。AVアンプでどうかと見て見たら,AVアンプってあまり人気がないのかけっこう安く出回ってますね。1000円チョビを目安にさがしたらありました。取りあえずふたつ入札。どうせ1000円程度じゃあすぐに高値の入札が出るだろうとタカをくくって放置しおいたら,あたっちゃいました。しかもふたつとも。

Pioneer VSA-AX3

これ2003年発売のようです。届いて持ち上げようとしたら、持ち上げられない!!すごく重い!!調べたら18.3kg。BA-F1のように取っ手がないからすごく持ち上げづらい。トランス等電源がしっかりしていそうなので,ちゃんと動作したらならめっけもの。とにかくサラウンドとかは使わないので,アナログ入力させ使えればOK。

CD inputから音出し。大丈夫ちゃんとしてます。chあたり130W/8Ω.これが7chも付いてる。

筐体も古い割にはきれいです。後の端子類もアルコールで磨いてきれい。音もパイオニアらしい端正でちょっとウオームトーンかな。エクスクルーシブを思い出します。

ちょっと使い勝手はどうもデジタルをメインにしているようで,セレクターを変える度にデジタル入力が選択されちゃう。下の蓋をい開けていちいちアナログを選択しなくちゃならない。CD入力そのままならそのままですが,,,,,あと,VRが多回転(ロータリーエンコーダ)なので,最小から何回も回さないと適正な音量にならない。音量は数値表示。こういうところがピュアオーディオアンプと違うところか・・・

マルチジョグというらしい大型ダイアル。入力はここで決められるか。かなり多機能な選択肢があるね。

各種設定。Digital/Analog切り替えボタンがめんどい

多回転VR。慣れてないので,使いづらい。

しばらく楽しんで次,

maranz PS5200

これは「オーディオの足跡」さんに記事がありました。2001年製のようです。パイオニアよりは軽い。でも12.9kg。

これは、落下させたのか,ボンネットがゆがんでる。ケース自体はゆがんでいません。

取り外して多少修正を試みます。

金槌でたたいたりしたのですが,ブリキ板のベコベコなので,まったいらにはできませんでした。

それから

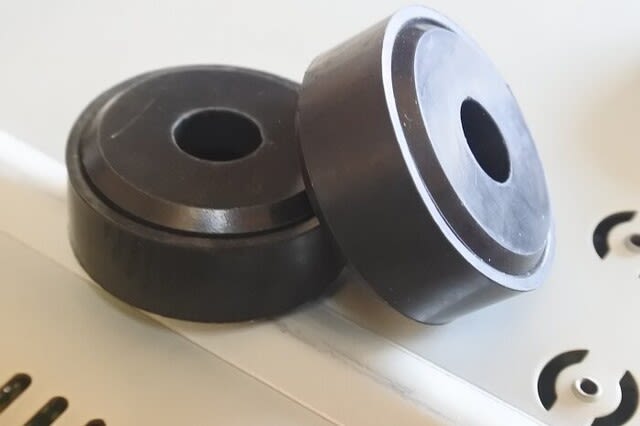

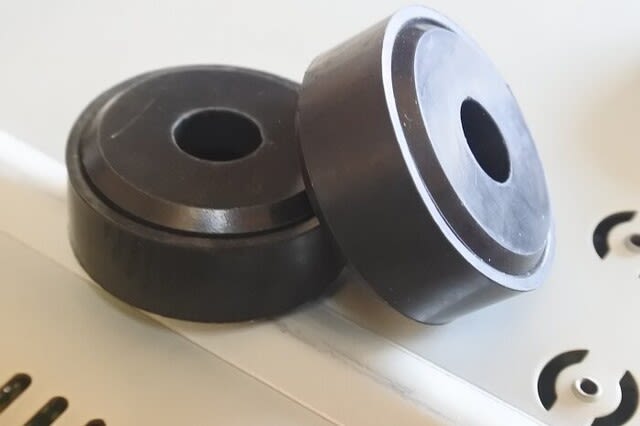

左後ろのインシュレータが,割れて欠品。高さは15mm。合板を丸く切り出してつけようかと思ったのですが,ジャンク箱を探したらちょっと小さいがゴムの足がありました。

左のように嵌まっているのですが,これを切り出して向かい合わせで使うとよさそう。側面は2重なので,荷重にも耐えらのではと思いこれにしました。

こんな感じ

ただ付属のビスでは長さが足りないので,またジャンク箱を探して長めのタッピングねじを見つけて取り付け。傘付きでちょうど良い

ちょいとアンバランスですが,普段見るところではないので,これで完了。

さて,音ですが,はじめ音が出ません。やはりこれもAnalog/Digitalが自動でDigitalのなっちゃうんですね。いろいろいじって後のCD入力から音でました。AVアンプというのはみなロータリーエンコーダが主流なんでしょうか。ガリはなくて良いかもですが、,アンプはいつもゼロに戻してON/OFFする癖がついているので、ちょっとやりづらい。

Maranz製品を聞くのは実は初めてなんですが,高音がきめ細やかでけっこういいです。音はこっちの方が私好み。

確か米マランツが日本のスタンダード電気を買収?して日本で作ってるんでしたね。名器マランツ7があったらまだほしい。

ということで,音出し完了。もう送るのはやめて,お正月に来たときに渡します。それまではこっちで楽しむ。2000円チョビの出費+送料1750円。まあまあ良い買い物だったかな?

久しぶりのアーデンです。HPD386Aはまだ健在です!!

ついでだから2階の納戸からBA-F1も出してきた。

AVアンプ2つとBA-F1.果たして孫はどれを選ぶかな。BA-F1用のプリも作りたくなった。

足の踏み場もない部屋になっちゃった!

ということで,この暮れの忙しいときにこんなんで遊んでます。