年度変わりのいろいろ面倒くさいことが一段落したので,しばらく放っておいた実験用電源の基板作成に取りかかりました。今日はしませんが,,,作っておいて,この基板のレイアウトをもとに,再度ケースの穴あけです。

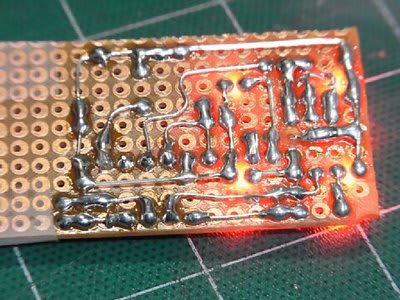

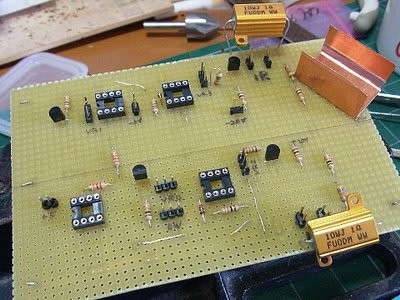

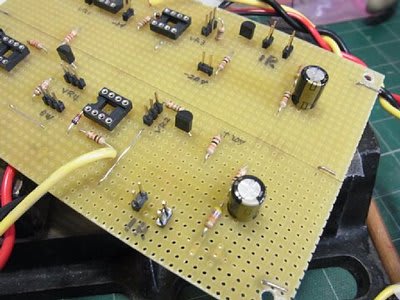

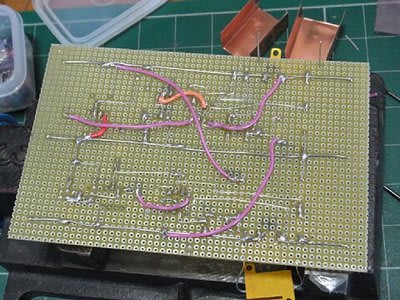

やや大きめの基板で作り始めたんですが,行き当たりばったりが多く,ハンダ面は結構ややこしくなってしまいました。

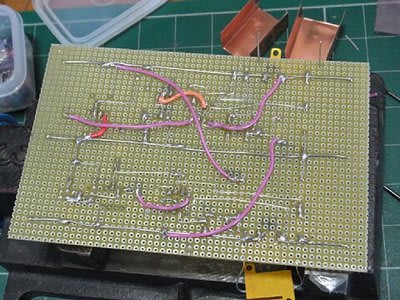

ややこしくなったら、エイヤー!とジャンパー配線。余計にややこしく・・・orz

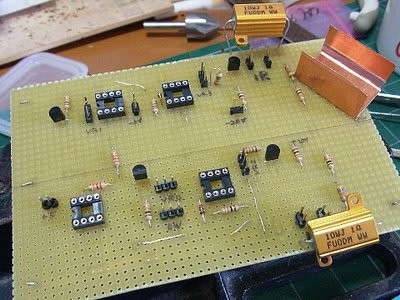

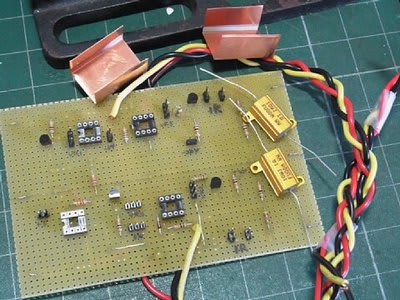

1Ω10Wのメタルクラッドですが,基板に乗っけて放熱を考えるより,シャーシで放熱して電流計のすぐそばに置いた方がいいかと、ここも設計変更。ついでに,パワートランジスタもバックパネルに放熱を兼ねて取り付けることに。そうすれば取り替えも楽ちっんかな・・・・っと,,,本当に行き当たりばったりです。

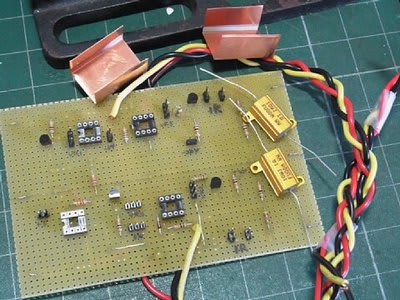

それも,ケースに比較的余裕があればこそ。こんな感じです。

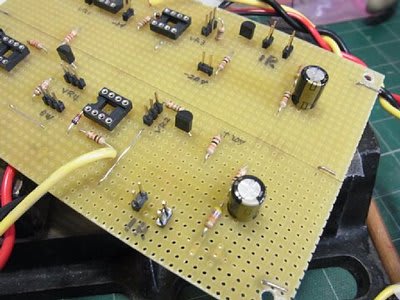

トランジスタへの配線はちょっと太めのものを。基板にさせないので,裏に半田付け。

±の配線やGNDも0.8mmのハンダメッキ線。

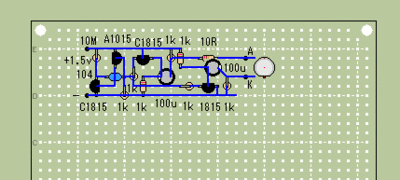

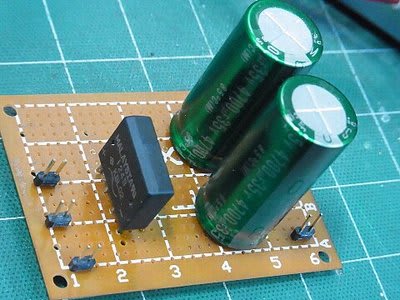

早速コンデンサの付け忘れに気づいてハンダ小手,温め直し。電圧に余裕のあるコンデンサは,オーディオ用のMUSEしかなかった。100uF50v。

一段落したところで,今日はおしまい。楽しみは取っておかなくては・・・

赤鉛筆で配線ミスもチェックしなくては,,,,これがいちばん恐ろしい。

やや大きめの基板で作り始めたんですが,行き当たりばったりが多く,ハンダ面は結構ややこしくなってしまいました。

ややこしくなったら、エイヤー!とジャンパー配線。余計にややこしく・・・orz

1Ω10Wのメタルクラッドですが,基板に乗っけて放熱を考えるより,シャーシで放熱して電流計のすぐそばに置いた方がいいかと、ここも設計変更。ついでに,パワートランジスタもバックパネルに放熱を兼ねて取り付けることに。そうすれば取り替えも楽ちっんかな・・・・っと,,,本当に行き当たりばったりです。

それも,ケースに比較的余裕があればこそ。こんな感じです。

トランジスタへの配線はちょっと太めのものを。基板にさせないので,裏に半田付け。

±の配線やGNDも0.8mmのハンダメッキ線。

早速コンデンサの付け忘れに気づいてハンダ小手,温め直し。電圧に余裕のあるコンデンサは,オーディオ用のMUSEしかなかった。100uF50v。

一段落したところで,今日はおしまい。楽しみは取っておかなくては・・・

赤鉛筆で配線ミスもチェックしなくては,,,,これがいちばん恐ろしい。