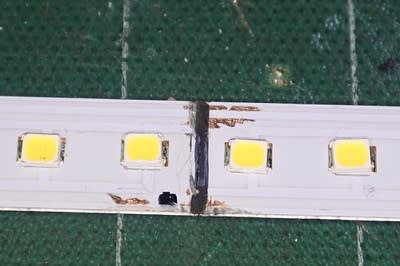

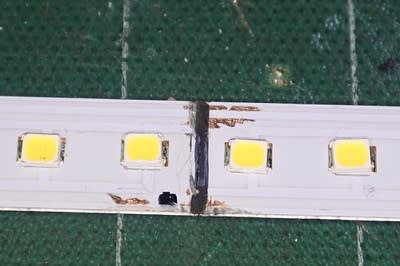

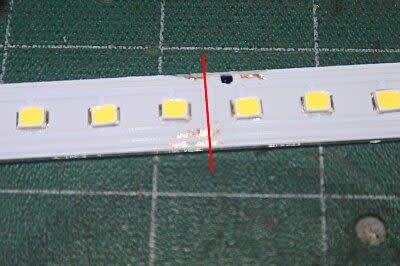

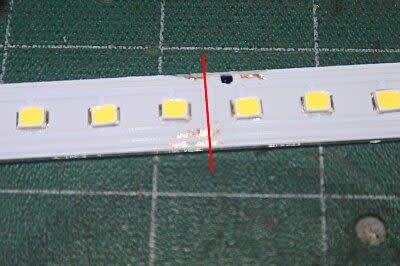

配線が分かったので,切り取るところのランドをはがしました。

これをもう1カ所。

ちゃんと切れているか確認して,テスキー鋏で分割します。

ちょん切っちゃった!

念には念をで,アルミベースとそれぞれの配線がショートしていないか確認。

さて,この先どうするか。

3列の照明にすることにして,これから考えます。

これをもう1カ所。

ちゃんと切れているか確認して,テスキー鋏で分割します。

ちょん切っちゃった!

念には念をで,アルミベースとそれぞれの配線がショートしていないか確認。

さて,この先どうするか。

3列の照明にすることにして,これから考えます。

悪戯と言っても100Vの商用電源が来ているので,注意が必要ですが,,,,,

ダイソーで,ちょっと前に発売された20W形の直管LED。500円也です。

遅ればせながら1本手に入れて,何か悪戯できないか,考えてみました。

それにはまず,回路や配線の様子について調べなくては,,,

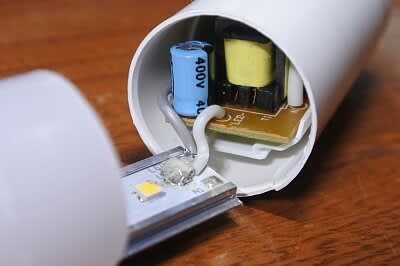

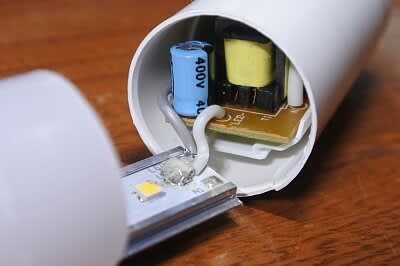

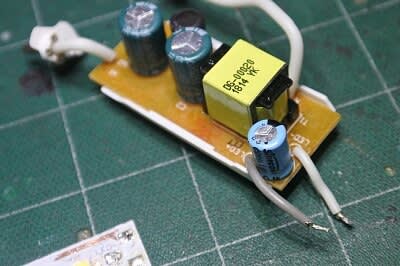

ということでバラし始めました。

両端のソケット取り付け部分は,接着されているのかと思ったら,ねじ止めでした。(ねじを緩めて頭が見えるようにしたところ)

これなら簡単に外せますね。

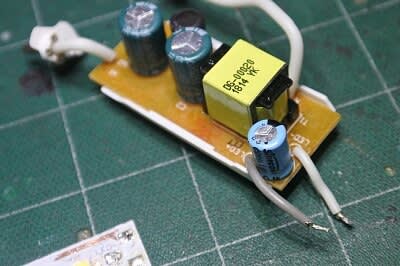

片側(印字がある方)に回路基板。反対側はショートされているようです。

反対側。

LEDは裏側アルミ板に配置されて,それがまた大きなヒートシンクにスライドされ挿入されています。

この基板はいじらずにそのまま使えそうです。

LEDは54個。3つの回路に分かれて直列に接続されています。1回路18LEDです。

その配線の様子ですが,

ちょっと汚い画像で恐縮ですが,ランドを色で塗ってみました。以下のようになってます。

赤線がプラス(アノード)で18LEDの端まで延びて,直列で戻ってくるようになってます。

18LEDの端の部分。+は2つめの3つめの直列回路までまっすぐ伸びています。

GNDも青ラインのように伸びている。

とすれば,

この部分で3つに切断すれば,3列の照明に変えられるってことですね。

切断は絶縁をしっかりしなくてはなりませんが,パイプも3分して,3列の蛍光管のようぬつけられれば面白いかなって思います。

ちょっと悪戯してみますね。

ダイソーで,ちょっと前に発売された20W形の直管LED。500円也です。

遅ればせながら1本手に入れて,何か悪戯できないか,考えてみました。

それにはまず,回路や配線の様子について調べなくては,,,

ということでバラし始めました。

両端のソケット取り付け部分は,接着されているのかと思ったら,ねじ止めでした。(ねじを緩めて頭が見えるようにしたところ)

これなら簡単に外せますね。

片側(印字がある方)に回路基板。反対側はショートされているようです。

反対側。

LEDは裏側アルミ板に配置されて,それがまた大きなヒートシンクにスライドされ挿入されています。

この基板はいじらずにそのまま使えそうです。

LEDは54個。3つの回路に分かれて直列に接続されています。1回路18LEDです。

その配線の様子ですが,

ちょっと汚い画像で恐縮ですが,ランドを色で塗ってみました。以下のようになってます。

赤線がプラス(アノード)で18LEDの端まで延びて,直列で戻ってくるようになってます。

18LEDの端の部分。+は2つめの3つめの直列回路までまっすぐ伸びています。

GNDも青ラインのように伸びている。

とすれば,

この部分で3つに切断すれば,3列の照明に変えられるってことですね。

切断は絶縁をしっかりしなくてはなりませんが,パイプも3分して,3列の蛍光管のようぬつけられれば面白いかなって思います。

ちょっと悪戯してみますね。

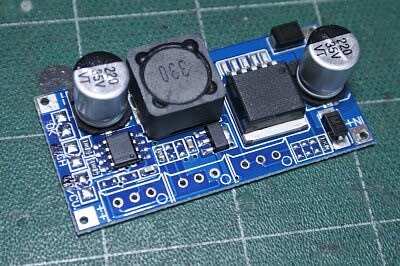

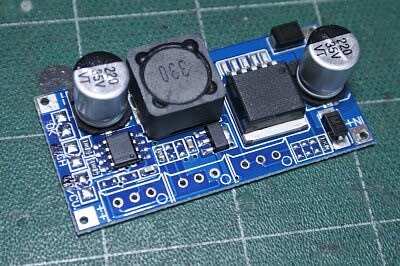

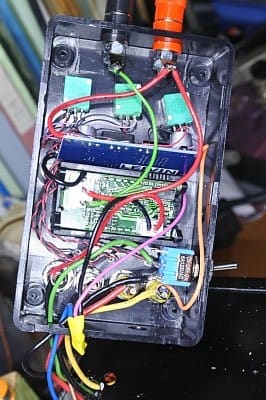

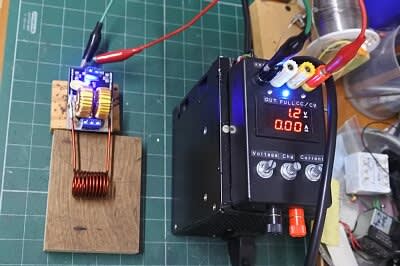

かつては大きなトランスを使って,LM317などで大きなケースで作っていたが,最近は,こんな小さな基板でそれが可能になる。トランス代わりにスイッチング電源を使えば簡単だ。

しかもLCD付き。12V電源で0.5~30Vまでコントロールできる。大きさは66*48。小さなケースにも入れられる。

もっと小さなの。

これは降圧型だが,1.25V~30Vまで可変できる。

これは蛍光灯デスクライトの制御用とATX電源のコントローラー0に使ってみた。

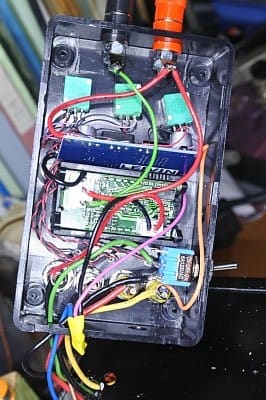

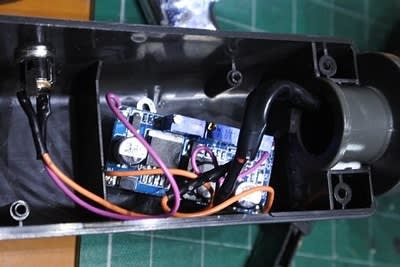

ATX電源改

デスクライトのLED化

で,今回暇に任せて,もう一つ実験用電源を作ってみようと思う。

どっちの基板を使うか。risouwoiuto0.5Vからコントロールできる方が使い勝手がいいのだが,LCDやVRを外さなければならないので,悩んだ。

ケースはもう

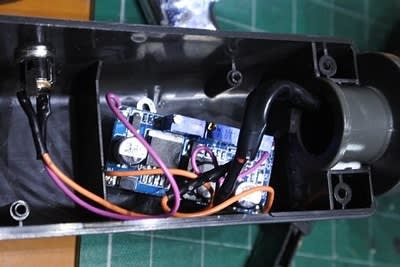

これを作りかえようと思ってる。

これも電流も電圧の制御できるのだが,どうも低負荷の時に発信しているようで,改善できなかったもの。一応使えるようにしておきたい。

それにしても,冷却装置までついて仰々しい。これを整流安定回路を入れて,小さな基板を突っ込んでみる。

ほぼ同様な性能なんでさてどうなるか。

使ってみるのは,これ

VRやLED表示をパネルに移す。

しかもLCD付き。12V電源で0.5~30Vまでコントロールできる。大きさは66*48。小さなケースにも入れられる。

もっと小さなの。

これは降圧型だが,1.25V~30Vまで可変できる。

これは蛍光灯デスクライトの制御用とATX電源のコントローラー0に使ってみた。

ATX電源改

デスクライトのLED化

で,今回暇に任せて,もう一つ実験用電源を作ってみようと思う。

どっちの基板を使うか。risouwoiuto0.5Vからコントロールできる方が使い勝手がいいのだが,LCDやVRを外さなければならないので,悩んだ。

ケースはもう

これを作りかえようと思ってる。

これも電流も電圧の制御できるのだが,どうも低負荷の時に発信しているようで,改善できなかったもの。一応使えるようにしておきたい。

それにしても,冷却装置までついて仰々しい。これを整流安定回路を入れて,小さな基板を突っ込んでみる。

ほぼ同様な性能なんでさてどうなるか。

使ってみるのは,これ

VRやLED表示をパネルに移す。

しょうもないことの続きです。

まず,我が家にあるLCメータはどんなのがあるか探し出してみました。

10年以上前に買った中華のHUAPUHP-6301。LCRマルチメータなんですが,分解能が悪すぎ。200uHレンジで0.1uH。と一桁小さければ何とかといったレベル。ごつくて大きなコイル用ですね。役に立ちません。

もう一つ。秋月のLCRメーターキット 。これも,0.1uHから1Hとちょっと使えない。

あと,

こんなのもあったはずなんだけれど,どこにしまい込んだか??出てきませんでした。

こんなのを持ってるといいでしょうが・・

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06264/

ちょっとお高いんだよなぁ・・・・でも,ほしいなぁ・・・・・・

使い道があんまりないからなぁ・・・

で,てもちで愛着があるのは,昨日失敗した自作LCメーター

このあたりに制作記事がありました。

https://moon.ap.teacup.com/who_taro/370.html

このあたり。

基はマスカットさんのこれ。

https://www.zea.jp/audio/lcm/lcm_01.htm

これによると

測定範囲は、Lモード時:0.01μH(変更可)~50mH、Cモード時:0.1pF~1.5μF。

ということは,これがいちばん測定範囲と解像度がいい.

というので仕切り直し。昨日は端子を短絡して初期化するのを忘れてました。

あくまでも正しければという前提ですが,

いろいろとお試し

こんなもんなんですかねぇ・・・??

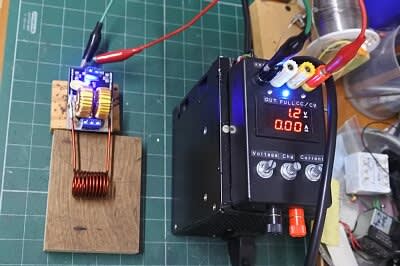

さて,加熱実験です。

12Vで駆動

のど飴の蓋。

結構早く加熱されますね。

金属部分でしょうか?110℃くらいになってました。水は90℃ちょっとくらい。すぐに沸騰して蒸発しました。

以上で,ZVSの加熱モジュールの実験はおしまい。

何かこんなことやってみたらというのがありましたら,お知らせください。

まず,我が家にあるLCメータはどんなのがあるか探し出してみました。

10年以上前に買った中華のHUAPUHP-6301。LCRマルチメータなんですが,分解能が悪すぎ。200uHレンジで0.1uH。と一桁小さければ何とかといったレベル。ごつくて大きなコイル用ですね。役に立ちません。

もう一つ。秋月のLCRメーターキット 。これも,0.1uHから1Hとちょっと使えない。

あと,

こんなのもあったはずなんだけれど,どこにしまい込んだか??出てきませんでした。

こんなのを持ってるといいでしょうが・・

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-06264/

ちょっとお高いんだよなぁ・・・・でも,ほしいなぁ・・・・・・

使い道があんまりないからなぁ・・・

で,てもちで愛着があるのは,昨日失敗した自作LCメーター

このあたりに制作記事がありました。

https://moon.ap.teacup.com/who_taro/370.html

このあたり。

基はマスカットさんのこれ。

https://www.zea.jp/audio/lcm/lcm_01.htm

これによると

測定範囲は、Lモード時:0.01μH(変更可)~50mH、Cモード時:0.1pF~1.5μF。

ということは,これがいちばん測定範囲と解像度がいい.

というので仕切り直し。昨日は端子を短絡して初期化するのを忘れてました。

あくまでも正しければという前提ですが,

いろいろとお試し

こんなもんなんですかねぇ・・・??

さて,加熱実験です。

12Vで駆動

のど飴の蓋。

結構早く加熱されますね。

金属部分でしょうか?110℃くらいになってました。水は90℃ちょっとくらい。すぐに沸騰して蒸発しました。

以上で,ZVSの加熱モジュールの実験はおしまい。

何かこんなことやってみたらというのがありましたら,お知らせください。

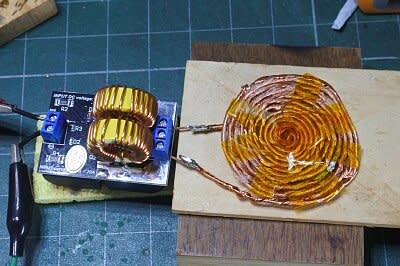

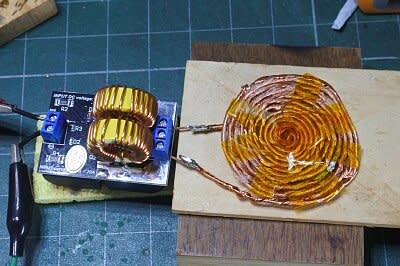

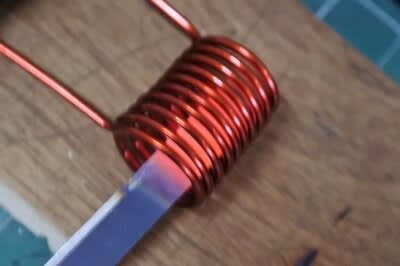

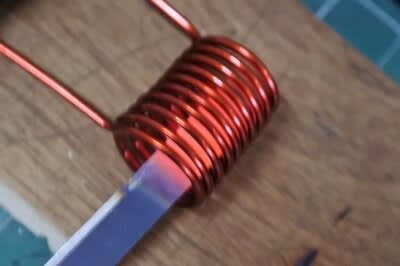

ZVS用に平形渦巻きコイルを作ろうと思ったんですが,これは専用のジグがないと結構難しい。コイルの直径を挟み込むようにしてサンドイッチ状の板をつけないときれいにはなりませんね。面倒くさがり屋なので,適当に作りました。

2mmのリッツ約100cmです。

はじめ,両面テープを使ってこれに貼り付けるように巻いてみましたが,,,

巻いているうちにリッツ線がほどけて緩むので,少し強く巻きしめたら,キンクが少々できてしまいました。それでも浮いてきてしまって,うまくいきません。

1本が約60cmなので,継ぎ足しはこのように,,,,

強く巻き締めれば浮いてきてしまい,いらなくなったクレジットカードで押さえつけながら進める。カードのガイドは十字にすればもっと体裁良くできそう。

ある程度進んだら,ゼリー状の瞬間接着剤で止めていきます。

最後にいたからはがして,耐熱テープで仕上げ。

自作のインダクタンス測定器でアバウトな計測

【いろいろと調べたら,この機械は全くでたらめのようです。インダクタンスはでたらめです。いい機械がほしい!!】

測定器に最短で結びつけなければならないのでしょうが,約30cmの鰐口で・・・

これが正しければ0.04uH。

ついでにこっちのコイルも。

あくまでも測定機が正しければです。

加熱実験とかはまた後ほど。

巻くだけでくたびれた。

2mmのリッツ約100cmです。

はじめ,両面テープを使ってこれに貼り付けるように巻いてみましたが,,,

巻いているうちにリッツ線がほどけて緩むので,少し強く巻きしめたら,キンクが少々できてしまいました。それでも浮いてきてしまって,うまくいきません。

1本が約60cmなので,継ぎ足しはこのように,,,,

強く巻き締めれば浮いてきてしまい,いらなくなったクレジットカードで押さえつけながら進める。カードのガイドは十字にすればもっと体裁良くできそう。

ある程度進んだら,ゼリー状の瞬間接着剤で止めていきます。

最後にいたからはがして,耐熱テープで仕上げ。

自作のインダクタンス測定器でアバウトな計測

【いろいろと調べたら,この機械は全くでたらめのようです。インダクタンスはでたらめです。いい機械がほしい!!】

測定器に最短で結びつけなければならないのでしょうが,約30cmの鰐口で・・・

これが正しければ0.04uH。

ついでにこっちのコイルも。

あくまでも測定機が正しければです。

加熱実験とかはまた後ほど。

巻くだけでくたびれた。

ZVS加熱モジュールの平巻きコイルを作ってみようと思ったのですが,いろいろと調べてみると,太い線はもちろん,リッツ線を使っている例が多いようです。そこで物置をがさごそ探し出しました。

確か,SS-G9のネットワーク配線に使っていたもの。よくもまあとっておくこと。

ただ,ネットワークからの取り外しですので,あまり長くない。だいたい60cmくらい。でも,まあ,使ってみようと,皮膜をはがしました。

太さはざっと2mm。

これをとりあえず4本作ってみて,長さが不足するなら,継ぎ足しちゃえってことで・・・

とりあえずこれで,10回巻きくらいを作ってみます。0.5uHくらいを目標。

でも,今日はここまで。

明日はまたお山でバテるし・・・・

確か,SS-G9のネットワーク配線に使っていたもの。よくもまあとっておくこと。

ただ,ネットワークからの取り外しですので,あまり長くない。だいたい60cmくらい。でも,まあ,使ってみようと,皮膜をはがしました。

太さはざっと2mm。

これをとりあえず4本作ってみて,長さが不足するなら,継ぎ足しちゃえってことで・・・

とりあえずこれで,10回巻きくらいを作ってみます。0.5uHくらいを目標。

でも,今日はここまで。

明日はまたお山でバテるし・・・・

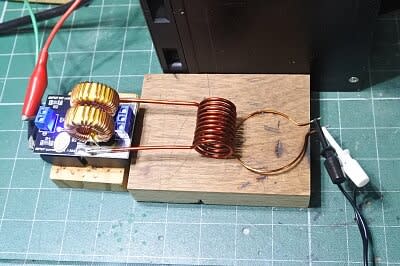

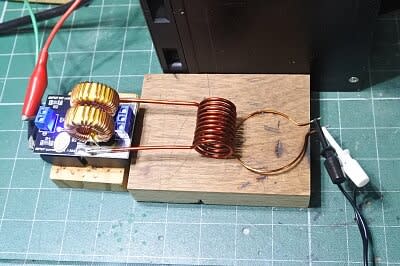

ZVSについてそれほど分かっているわけではないのですが,ただ鉄を熱くするだけではつまらないので,誘導コイルを巻いてお試しです。

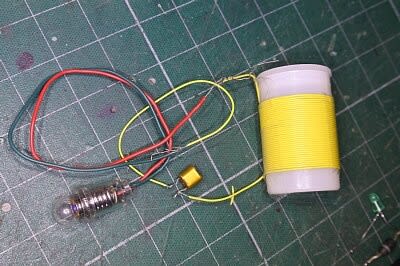

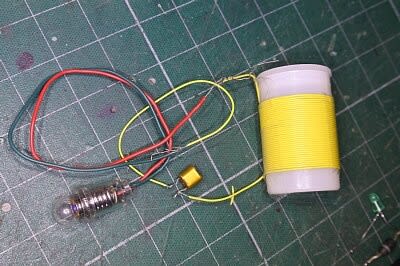

ホルマル線があれば良かったのですが,見つからないので,手元にあった細い単線。フィルムのケースに適当に36回ほど巻いてみました。もっとたくさん巻けば電圧も上がるのではないかと思いましたが,とりあえず。

このコイルに104のコンデンサをつけて豆球が点くかやってみました。

おそるおそるZVSのコイルに近づけます。

この36巻きコイルでも結構明るく点きますね。

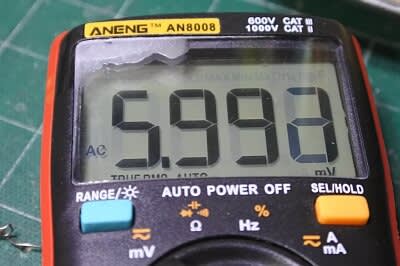

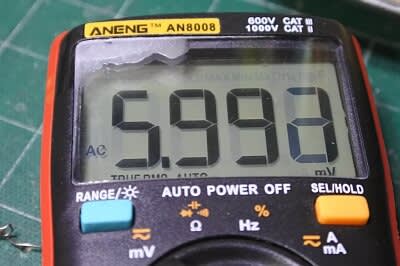

電圧を測ろうと思ってもうまくゆきません。

手持ちのテスターでは6mVなんていう数字が出ちゃいます。

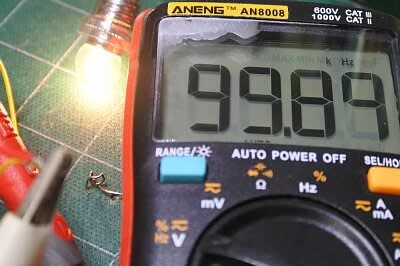

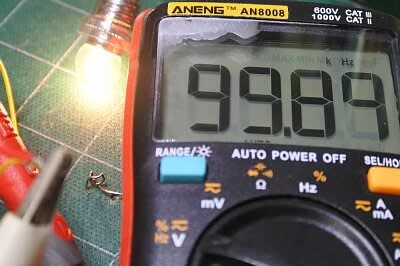

このテスター,周波数表示もあったので,

点灯時,100kHz程度

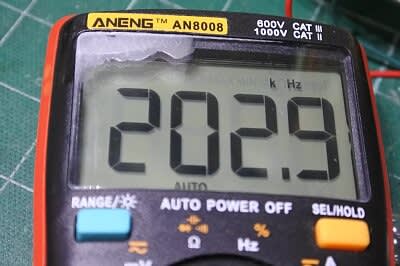

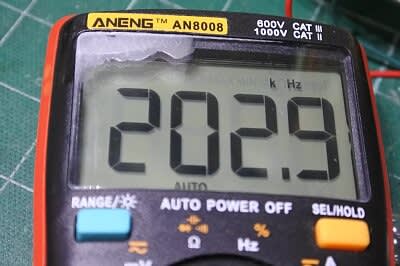

無負荷時。コンデンサはつけたまま

テスラコイルでは,冷陰極管も点灯できるんですが,このコイルでは話になりませんね。1000巻き以上必要でしょうね。

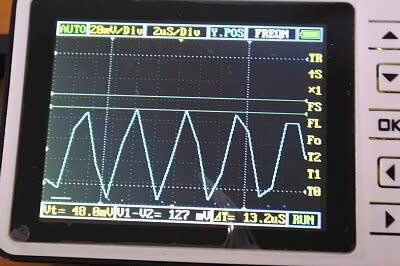

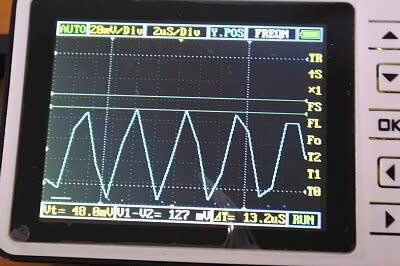

ついでに波形なんですが,正弦波かなと思っていたら,こんな波形が出てきました。

私のはかり方が悪いのかもしれませんが,,,,

それと,このオシロ,DSO shellのキットなんですが,いちばん細かくして,Div= 10uSなんです。

取り合え時,1回巻きと2回巻きでやってます。

もう一つのオシロを探し出して,昔流行ったDSO NANO。

これは2uSにできました。ただ波形は安定せず,こんな感じです。

右下の13.2uSは無視してください。いじり方を忘れたためちゃんと設定してません。目視で4.3uS。1/4.3*10^6で232kHzくらいでしょうか??

検出方法が間違っているのかもしれません。

ということくらいを確認して,今日のお遊び終了。

【付録】

テスラコイルを出したので,ついでにPCからオーディオ信号を入れてスピーカ動作させてみました。音は小さいけど,鳴り方が面白いです。

ただ,コイルのヒートシンクがかなり熱を持ちますので,長く聴いてられないですね。

https://youtu.be/iL3B6VW9_c8

宇多田ヒカルです。

ホルマル線があれば良かったのですが,見つからないので,手元にあった細い単線。フィルムのケースに適当に36回ほど巻いてみました。もっとたくさん巻けば電圧も上がるのではないかと思いましたが,とりあえず。

このコイルに104のコンデンサをつけて豆球が点くかやってみました。

おそるおそるZVSのコイルに近づけます。

この36巻きコイルでも結構明るく点きますね。

電圧を測ろうと思ってもうまくゆきません。

手持ちのテスターでは6mVなんていう数字が出ちゃいます。

このテスター,周波数表示もあったので,

点灯時,100kHz程度

無負荷時。コンデンサはつけたまま

テスラコイルでは,冷陰極管も点灯できるんですが,このコイルでは話になりませんね。1000巻き以上必要でしょうね。

ついでに波形なんですが,正弦波かなと思っていたら,こんな波形が出てきました。

私のはかり方が悪いのかもしれませんが,,,,

それと,このオシロ,DSO shellのキットなんですが,いちばん細かくして,Div= 10uSなんです。

取り合え時,1回巻きと2回巻きでやってます。

もう一つのオシロを探し出して,昔流行ったDSO NANO。

これは2uSにできました。ただ波形は安定せず,こんな感じです。

右下の13.2uSは無視してください。いじり方を忘れたためちゃんと設定してません。目視で4.3uS。1/4.3*10^6で232kHzくらいでしょうか??

検出方法が間違っているのかもしれません。

ということくらいを確認して,今日のお遊び終了。

【付録】

テスラコイルを出したので,ついでにPCからオーディオ信号を入れてスピーカ動作させてみました。音は小さいけど,鳴り方が面白いです。

ただ,コイルのヒートシンクがかなり熱を持ちますので,長く聴いてられないですね。

https://youtu.be/iL3B6VW9_c8

宇多田ヒカルです。

低電圧ZVS誘導加熱電源ですが,とりあえず。お決まりの加熱実験だけやってみました。

付属のコイルの太さは.2mm。ターミナルには入りません。

コイルの横っちょに半田づけしました。

電源は,電流が多くとれるATX電源改。12Vを投入しました。5Vとかは後ほど・・・

はじめふるいアイスピックを入れてみたのですが,なかなか赤くなりませんでした。次にカッターナイフの刃を入れてみたのですが,これはすぐに赤く熱せられます。

原理は分かったようなつもりでいますが,やってみると面白い。これだけのコイルで赤熱するなんて・・・

氷水に入れて焼き入れ!!

と,これだけです。

平形コイルなども作ってやってみたいです。いわゆるIHヒーター。

付属のコイルの太さは.2mm。ターミナルには入りません。

コイルの横っちょに半田づけしました。

電源は,電流が多くとれるATX電源改。12Vを投入しました。5Vとかは後ほど・・・

はじめふるいアイスピックを入れてみたのですが,なかなか赤くなりませんでした。次にカッターナイフの刃を入れてみたのですが,これはすぐに赤く熱せられます。

原理は分かったようなつもりでいますが,やってみると面白い。これだけのコイルで赤熱するなんて・・・

氷水に入れて焼き入れ!!

と,これだけです。

平形コイルなども作ってやってみたいです。いわゆるIHヒーター。