早朝の竹田城【国指定史跡】。

北千畳、三の丸を経て二の丸まで到達しました。

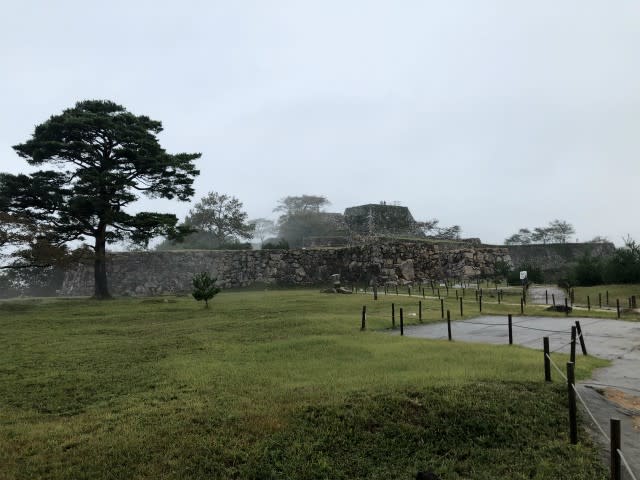

この日の竹田城の天候は霧、晴れ、曇り、霧、小雨・・・と、寸刻ごとに目まぐるしく変わっていました。

二の丸にいらっしゃった監視員のおじさまと話をしたところ、

「このあとは雨が来そう」「今日は雲海は見られない」

とのことでした。

竹田城といえば、雲海の上に浮かぶ「天空の城」として知られています。

その姿が見られないのは残念ですが、それを差し引いてもなお魅力的な竹田城。

「日本のマチュピチュ」と謳われる竹田城を、じっくりと堪能していきます。

二の丸のお次は本丸。

竹田城が築かれた虎臥山の頂上であり、それぞれの郭が一望できるところです。

本丸の突端にある天守台に上がります。

天守台から望む、北側の郭。

本丸に近いほうから二の丸、三の丸、そして北千畳と下っています。

天守台から望む、南側の郭。

本丸に近いほうから南二の丸、そして南千畳と続きます。

この景色が竹田城最高のものとされており、人をして「日本のマチュピチュ」と言わしめるのです。

この日は残念ながら雲がまばらにかかっていましたが、天候に恵まれると・・・

「ハイソフトキャラメル」のカードに採用されている、雲海に浮かぶ竹田城が見られるのです。

このカードの画角は、本丸を取り巻いている平殿という郭の東側からのものと思われます。

現在は安全性確保と遺跡保護のために竹田城の管理が厳しくなり、ビニルシートによる通路や柵による立入禁止エリアが設定されています。

このカードの撮影スポットは崖ギリギリの場所のため立入禁止となっていて、同じ画角を撮ることはできません。

スタンプの絵柄も南側の郭を描いたものですが、こちらの画角は天守台の脇からのものです。

本丸から平殿東側へ下る石段の脇からのものです。

平殿の東側は立入禁止区域となっています。

南側の郭へは平殿の東側を通るのが近道なのですが、そこが通れないためいったん二の丸、三の丸に戻ります。

桜の木が立っているところが、三の丸と平殿の境界です。

桜の木の先にそびえるのが本丸と天守台、その手前の低い石垣が造成されているのが二の丸です。

平殿を取り巻く石垣。

日が当たらない北側なので、ぎっしりと苔が生しています。

この下は崖、こんなところに巨大な石垣が造られたのが驚嘆に値しますね。

平殿に入りました。

本丸を取り巻く石垣を見ては足を止め、見ては足を止め・・・。

西側に続く虎口の跡。

その先は花屋敷と呼ばれていた郭に続きます。

ここは芝生が生えている・・・ということは、立入禁止区域となっています。

本丸から二の丸、三の丸、北千畳と続く北東の郭。

本丸から南二の丸、南千畳と続く南東の郭。

本丸から平殿、花屋敷と続く西の郭。

竹田城の縄張は、本丸を中心とする3枚のプロペラのような形をしています。

平殿の南側から、

南二の丸へ。

進路が常にかぎ状に曲げられていて、石垣の配置がまことに絶妙です。

振り返ると、平殿と本丸の石垣がそびえ立っています。

なかなかの威圧感です。

南二の丸。

こちらは南千畳へと続く通路。

言い換えれば、南二の丸へと上るための虎口ですね。

南二の丸からの眺望。

一段低い右脇は正門の枡形虎口となっています。

通常、枡形虎口はその四方を城門や城壁で包囲されていますが、こちらの枡形虎口は崖側に城壁はなかったようです。

向こうに見える本丸の石垣の威容を、攻め込んできた軍勢に見せつけるかのような構造になっているようですね。

正門を形成する石垣。

通路はかなり狭くなっていますね。

正門の枡形虎口から望む、本丸の石垣群。ただただ圧巻・・・。

正門跡を経て・・・

南千畳という広い郭へ。

振り返って正門跡を見ると、石垣がこれでもか!と迫ってくる感じ。

正門から少し離れると、石垣群が凛としてそびえ立っているかのようです。

正門脇の石垣。

ひときわ大きい石がはめ込まれています。

権力の象徴である鏡石です。

石垣の構造は、自然石をそのまま用いた

穴太は現在の滋賀県大津市内、比叡山のふもとに位置しているので、穴太衆はもともとは寺院の石工を任されていました。

その高い技術を買われ、織田信長の安土城築城の際に石垣の構築を手がけ、それ以降多くの城郭の普請を手がけることになったのです。

竹田城の石垣も穴太衆が手がけたものとされており、彼らの高い技術をもって、400年以上たった今でも石垣がそびえ立っているのです。

広い南千畳まで来たら、竹田城とはそろそろお別れです。

南千畳から竹田の城下町を眺めます。

城下町のさらに南側。

向かいの山は立雲峡です。

この天空城の画は、立雲峡からのものです。

この日は雲があまりかからなかったのですが、それでも竹田城を存分に味わうことができました。

私としては大満足です。

アディオス、竹田城・・・・・・!

南千畳虎口から帰り道へ。

階段を下って、

舗装道に出ます。

ここを左に曲がって約100メートル歩き、スタート地点の料金所に戻っていきました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます