2月15日。

前日はとある方から巨大なチョコレートマフィンをもらったので、いつものハイソフトはお休みしていました。

この日はその余韻にひたることなく当然森永ハイソフトをおやつにいただきます。

2月の中旬、立て続けに新しいカードを引いています。

そしてこの日は・・・

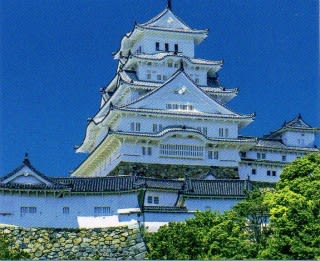

ついに出ました! 名城中の名城・姫路城です!! あ、No.12ですよ。

カードの絵柄は、現存では最大の規模を誇る天守群です。

姫路城の天守は、絵柄中央の大天守【国宝】、右端の東小天守【国宝】、大天守の裏に西小天守【国宝】、東小天守の裏側に乾小天守【国宝】の4基が建っています。

なお「乾(いぬい)」とは十二支の戌(いぬ)亥(い)で、北西の方角を表します。

それらの天守が4棟の渡櫓(イ・ロ・ハ・ニの渡櫓)【国宝】で連結されている構造です。

カードに写っているのはイの渡櫓で、反時計回りにロ・ハ・ニとついているようです。

さらに絵柄にある城門、櫓、さらには城壁まで、これらのほとんどが現存しているものであり、国指定の重要文化財になっているのです。

姫路城は数ある城の中でも別格。

相撲でいうなら横綱ではなく大横綱、谷風、双葉山、大鵬、千代の富士クラスなのです。

姫路城は、播磨守護・赤松則村が正慶2年(1333年)にとりでを築き、その子・貞範が正平元年(1346年)に城を構えたことに始まります。

その後、家臣の小寺氏、黒田氏が守っていました。

小寺氏の家臣であった黒田官兵衛孝高は、主家ともども羽柴秀吉に帰順しました。

秀吉は、姫路城を西国攻略の本拠地とし、天正9年(1581年)に改修、天守を完成させました。

その後、秀吉の弟・秀長、秀吉の一族・木下家定が城主を務め、関ヶ原の戦いの後は池田輝政が入封しました。

輝政は、8年の歳月を費やして改修、拡張し、現在の天守を築きました。

池田氏3代の後は、本多忠政が入封し、長男・忠刻とその室・千姫のために西の丸を整備し、現在の姫路城の姿となりました。

その後、城主は松平氏、榊原氏、酒井氏と変わり、明治維新を迎えました。

平成5年(1993年)12月、姫路城は法隆寺地域の仏教建造物とともに、ユネスコの世界遺産委員会で、わが国で初めて世界文化遺産に登録されました。

(※1346年は南朝方では正平元年、北朝では貞和2年となりますが、赤松氏範は最終的に南朝についたので、南朝の元号を表記しています)

わが国最初の世界遺産ということもあり、

前回のシリーズ「日本の世界遺産」でも採用されていた姫路城。

このカードの画角は南西側からの天守群、おそらくは西の丸から撮影したものでしょうか。

大天守と、中央に西小天守、左端に見切れた乾小天守が写っています。

私は姫路城を2度登城していますが・・・

平成23年(2011年)1月8日の第1回登城では、平成の大修復のまっただ中で、大天守は覆いの中。

当然天守には入れませんでした。

そして第2回登城。

平成27年(2015年)3月23日、平成の大修復は完了し、グランドオープン3日前。

真っ白になった大天守は見られたのですが、立入禁止区域が前回よりも広がっていて、あまり中に入れなかったのでした。

こういうこともあり、「日本の名城」カードの画角である東側からの天守群は拝見したことがありません。

姫路城、ここもまた私が再訪しなければならない名城であります。

「日本の名城」カードは残り2枚、明日のおやつも森永ハイソフトです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます