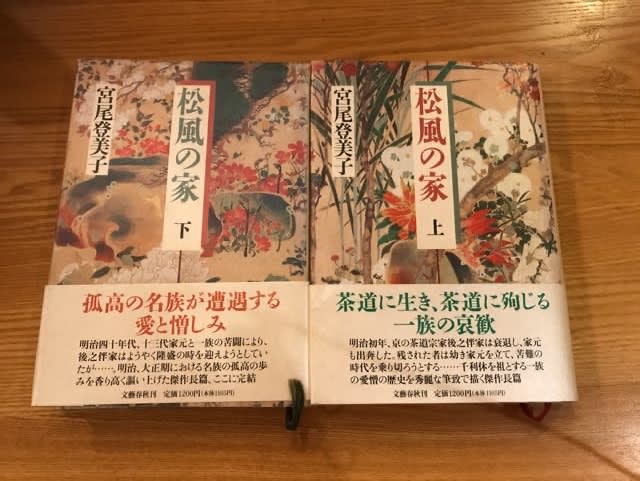

お茶のお稽古仲間に、回し読みでお貸ししていた本が戻ってきました

宮尾登美子著の、「松風の家」です

お茶の稽古をした事のある人なら、裏千家がモデルだとすぐにわかります

近年お茶の稽古をする人は、どの流派でも減少傾向だと言われています

それでも裏流の同門はお茶の世界では多いし、何かと派手な?活動が話題になります

先月は今のお家元の千敬史氏が丹心斎若宗匠となり、裏千家の次の後継者となりました

この「松風の家」は、江戸から明治に日本が大きく変わり、それまで大名相手に生計を立てていた(少し変な表現ですが)のに、大名がなくなり、天皇も東京に遷り、衰退の道を辿ってしまった宗家のお話

明治期の混乱と貧苦の中に生き、かつ復興をなし遂げた「女たち」の苦難の物語です

私は、お茶の稽古を始めた時に、前の先生から渡されて読んだのが初めてでした

その後、手元に置きたくて買い求めた本です

茶道は総合芸術と言われますが、本当に際限なく広い世界です

利休道歌に、

茶の湯とはたゞ湯を沸かし茶をたててのむばかりなる事と知るべし

とありますが、知るほどに面白くなる、道具も増えるほど楽しい

歴史音痴の私は、歴史の中に迷い込む面白さを茶道をかじって知りました

この本からは、幕末から明治期へ移った混乱を、茶道の世界から知ることもできました

岡倉天心の「茶の本」を読んでみたいと思ったのも、この「松風の家」を読んだのがきっかけでした

松風とは、釜の湯の沸き加減を例えているそうで、シュンシュンとした音を言うそうです