鶴岡八幡宮酔心亭前の紅白の梅の前で

川崎でお稽古していた時の先生とご一緒して

数年ぶりに再開された巴会という茶会へ行ってきました

駅で待ち合わせして、車中から話が盛り上がりました

でも流石に80をこえられて、鎌倉駅から鶴岡八幡宮までタクシー

巴会は三席あり、今回は表千家、裏千家、宗徧流

違う流派の茶席を回れるのが楽しい茶会です

どの席も薄茶

まずは裏千家の方が釜を掛けられた常磐席へ

8時半前に着いたので、一席目に入れました

25人ほどが入るので、ぎゅうぎゅう

正客を務められた方は、事前に調整してあったようでした

亭主は初めてだと言われて、とても緊張していらっしゃいました

でもお道具はとても立派なものばかり

自分が稽古しているお裏は安心していられます

終わってから、スマホでお軸や花などすべてを数人が撮っています

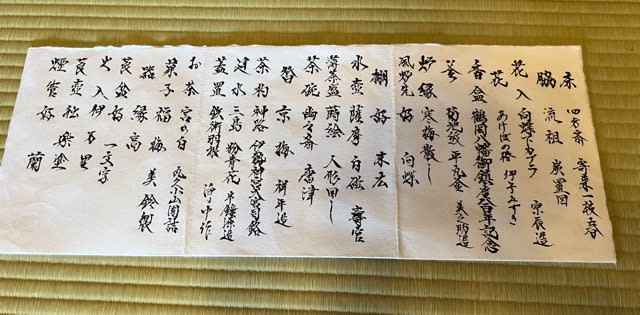

私も会記だけをパチリ

会期を後から見て、茶会を思い出すのがまた楽しいのです

二席目は、安房席で表流

こちらは廊下に正座して待つ時間が(安房席の三席目でした)

しかも最後の方の番号

大寄せの茶会の時は、みなさん我れ先に正客から四客目ぐらいまでを避けて場所取り

これは映画「日日是好日」の中でも茶席に入って場所取りの様子が描かれていて、どの流派でもお茶会でもよくある光景なのだと思ったものです

なんと私達が入ると正客から四客までの席しか空いていません

ここでどこかに割り込みたいのに、みなさん絶対に動こうとしないのです

私は一番軽い着物の大島紬に博多帯の吉祥柄というとても普段着に近い着物コーデ(この組み合わせが一番荷物が軽くなるのです)

紬はこの席では私一人

洋服が男女合わせても4人だけ

着物の格からしても、末席に沈み込みたいのに😥

他は紋付きや江戸小紋など正装です

どなたも詰めてくださらないので、私の前の方と目で合図送り合い、入りました

私が三客目の位置

私の先生が正客になってくださいと頼まれますが、流派が違いますから務まりませんと固辞

こういうお茶会でこれまで何回も正客務めていらっしゃるのに

でも表流の方は皆さん知らん顔

先ほどの常盤席で正客をされた方に、私が次客になりますから、もう一度正客お願いします、と先生が頼まれると、不承不承ながら動いてくださいました

やれやれ

でもこの正客の方が私たちに、本来こういう茶会では事前に正客を頼んでおくものなのに、手際が悪いと、不愉快そう

でもその後は和やかに茶会はすすみます

正客のお茶碗は了入作の赤楽茶碗、次客席の私の先生は萩焼

何と、休雪でした

13代三輪休雪は、人間国宝です

亭主からお茶碗の説明があった時、あちこちでほぉ〜‼️と声が

私が拝見したいと正客にご相談すると、亭主に少しだけ茶碗を拝見に回したいと言ってくださいました

五客さんまでという制限付きで、拝見〜

私のお茶碗も唐津でとても素敵なお茶碗でした

正客の方が、私の茶碗の拝見を請われたので、正客、次客、三客(私)のお茶碗を拝見に回して、鑑賞

手に持って、高台や見込みも丁寧に拝見する事ができました

ぐずらず席に入ってラッキーでした(笑)

先生もご機嫌直されて

もちろん、正客の方へ気遣ってアシストされていましたし

美味しいお菓子にお茶、和やかな中で表さんの席も無事終わりました

続いて、建物の外に出て、宗徧流の釜が掛かっている酔心亭へ

私はお茶席で一番好感が持てるのが宗徧流の席です

お道具の呼び方も違うし、お点前も違うし、それを見ているのも楽しい

お道具の説明も、何というか勿体ぶった感が全く感じられない

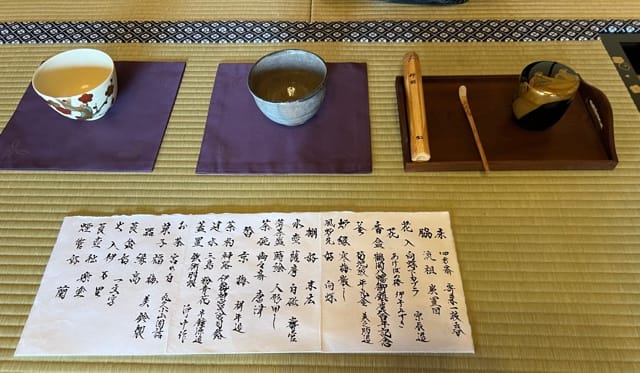

今回もお棚がとても珍しい末広棚というものでした

横から見ると、鶴が扇子を咥えているようなフォルム

しかも会記が三つ用意されてあり、お点前が進む中、亭主の説明を聞きながらお軸や花入などの説明も会記を見ながら

最後に拝見があり、その時に会記を写真に撮りたいとお願いしてみました

どうぞどうぞ道具もお撮りくださいと、気持ちよく応じてくだいました

朝早かったので、三席をスムーズに回る事ができた茶会でした

おまけは、酔心亭のお手洗いの洗面ボール

立派な有田焼のようです

壁やドアも漆塗り

貴賓室としても使える作りだろうと、こちらを訪れるたびに思います

そうそう酔心亭だけがガラス張りの掃き出し窓で庭園が見えるのも好きです

見事に手入れされています

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

その後は、茶寮風の杜へ入って

景色のいいテーブルで、白い建物は鎌倉文華館

軽いランチでいいねと、鎌倉うどん

後は、ゆっくり歩いて小町通りの店を覗きながら少し買い物もして、駅へ

楽しい楽しい鎌倉巴会でした