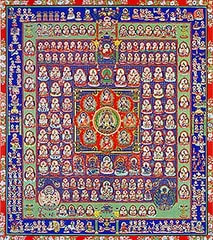

以前諏訪大社をお参りしましたがその折、諏訪資料館に諏訪盆地を曼荼羅に見立てた展示がありました。これは神長官守矢満実(出雲から逃れてきた建御名方神と戦い敗れた土着の守屋一族(代々諏訪神社神長官をつとめている)の鎌倉時代の末裔)の資料からのものらしいのですが、諏訪地方を曼荼羅に見立てて開発したということでしょうか。まさに神仏一体を絵にかいたようなものでした。これをみるとまず中心はいまの諏訪市役所あたりでここが大日、南東にある上社は普賢菩薩、これは上社の本地佛とされています。さらに南は開敷華王、順番に西に文殊(此の方角には高尾穂見神社(ご祭神は保食神 本地文殊菩薩)がある)、無量寿、そして諏訪湖北岸の下社のところは本地佛である観音、東が天鼓雷音,東南が弥勒、南が宝幡と胎蔵界曼荼羅となっていました。

少し調べてみると曼荼羅概念を都市開発に応用した例はここかしこにあります。

大本は、高野山でお大師さまが高野山をご開創された折、壇上伽藍は、胎蔵曼荼羅の世界、奥の院は金剛界曼荼羅を表して作られたとされています。

また平安京は曼荼羅都市ともよばれます。ここは長安、洛陽をモデルにしているとされますが街区は基本的には9×9の碁盤目状をしています。これは金剛界九会曼荼羅を表しているとおもわれます。「護持僧作法」では平安京の東西を中台八葉院、南北をそれを取り巻く十二院にみたて、中の住人を曼荼羅の聖衆と見立てていたということです。

さらに古くは、カンボジアのアンコールワットやジャワ島のボロブドゥールの遺跡もやはり曼荼羅をルーツとしているといわれます。

いずれもこれらの都市計画は衆生の為に理想郷をつくろうという熱意の基に作られたことがよくわかります。では今日の都市計画はいかなる熱意の基に作られているかと考えるに愕然とするものがあります。