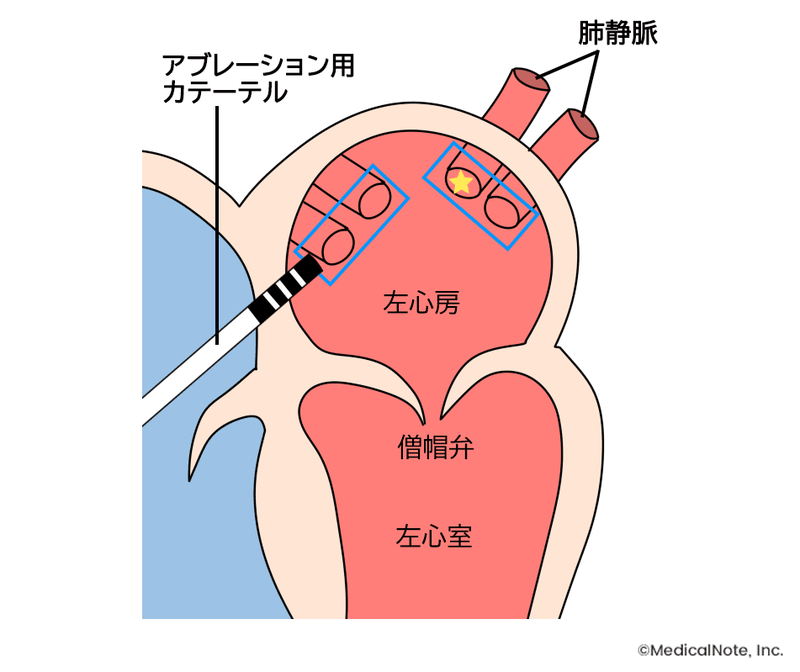

21日に大和成和病院へ行ってペースメーカー(PM)の検査などしてもらいました。6月13日に心房細動を抑えるためのカテーテルアブレーション手術を受けてから3ヶ月以上が経ち、今回の心電図検査やPMのエピソードリストにも心房細動は出ていない、残っていないとのことでした。取り敢えず6月の手術は成功したと言うことです。

良かったです。これで心房細動を抑える薬を飲まなくて良くなるか、量が減るか、と言うことを期待していたのですが、主治医の先生からは「折角治ってくれた心房細動ですが、再発しないということはないので念のため薬は飲み続けて下さい。」との話がでました。心房細動が出ない様にする薬と言うのは心臓の働き自体を抑えることで心房細動をも抑え込む、と言う薬のことなんです。

一方PMの設定で運動時には私の心拍数を最大130bpmまで持って行く様になっています。これらのことは方や心臓の動きにブレーキをかけていますが、もう一方ではアクセルを踏んでいる様なことになっているのです。ブレーキとアクセルを同時に踏むなんてことしてたら車なら壊れますよね。心臓でも同じことなんでしょう。なのでブレーキ役の薬からは解放されたいというのが私の本音でした。しかし主治医の先生の言うことには基本従わないといけませんね。残念ながら今回で薬から解放される、と言うことにはなりませんでした。

そんな中でもそろそろ気候的には涼しくなってきましたし、夏の暑い最中のゆっくりペースの運動からは卒業してぼちぼちとペースを上げたランなりバイクなりの練習をしたいと思っています。しかし現在の私の心拍数は前述の様に上限が130bpm止まりの設定になっています。

以前は同じ設定の下でも自分の力で心拍数を打てていた時期もあって、その時は運動時に自脈で140bpmとか150bpm台へと心拍数が上がっていたのです。ところがその後の心房細動の悪化が原因かどうかは知りませんが、心房からの命令が届かずに自力で心拍数を上げると言うことが出来なくなっています。なので運動時には100%PMの力に頼って最大130bpmまで心拍数を上げて貰っているのです。

しかし涼しくなってきてペースを上げた走りをするに当たり、最大心拍数が130bpm止まりと言うのには不安が募ります。130bpmで出来る走りには限界があるでしょう。いくら一生懸命全力を出して走ろうとしても130bpmの心拍数では全身に行き渡る酸素の量にも限りがあって思った走りには繋がらないと思われます。

なので今回はこの最大心拍数を130bpmから145bpmへと変更をしてもらいたく主治医の先生にお願いをしました。PMで設定できる最大心拍数は175bpmだそうですが、いきなり175bpmまで上げてしまうのは同時に何か不具合も出て来てしまう可能性があるでしょうからまずは145bpmまで上げて貰って暫く様子をみたいと言ってお願いをしたのでした。このお願いに対し、主治医の先生も同意してくれて今回無事に145bpmへの変更を了解してくれたのです。嬉しいことでした。

それと6月の入院時に聞いていた事なのですが、PMは運動時に心拍数を上げてはくれますが、その継続時間がある一定の時間を経過するとPMがそのことを機械の故障と判断して自動的に心拍数を落としていき、私の場合は最低限度の55bpmまで下げてしまうとのこと。これはPMを植え込んでいる人の安全を守るための機能だそうで、どの程度の時間経過によって心拍数が下がっていくのかはPMのメーカー(外国製)の日本法人の人でもマル秘扱いになっているので不明なんだ、と言っていました。

しかし実際にフルマラソンを走って、5時間とか6時間走り続けた時に145bpmまで上がっていた心拍数が途中で55bpmまで下がってしまったのでは同じペースで走り続けることが出来ずに立ち止まって様子を見ることになってしまいます。またトライアスロンのスプリントの部(S750m/B40km/R5km)でも2時間半とかの猶予がないと心配が先に立ってしまって完走することはできません。なのでこの点について今回再度尋ねてみたのです。するとメーカーさんの担当の技師の方は、「1日での時間ではなくて1週間単位での時間に制限がある。」との話をしてくれました。この時間のことに関しては公にするには問題があるそうで私に知らせてはくれませんでしたが、主治医の先生には伝えていました。主治医の先生の聞いた時の反応を見るとフルマラソンを完走するには不十分な時間だった様に思われます。しかしその後彼は診察室から退出し、社のもっと詳しい先輩社員に電話で確認を取ってくれたとのことで、この時間に制限はなかった、と言って前言を取り消したのでした。

どうもハッキリしません。話を聞くたびに内容が変わっていってます。まあ今すぐこの時間に関し知らなくても大きな問題は起きません。来月もまた外来に来て彼とも話が出来るのでその時に再確認してみようと思っています。

今回その他の設定で2種類ある感度の設定は現状のままです。

1つ目の感度と言うのは単純にPMが私が運動をしているのかどうかを判断するための感度です。4段階ある内の3番目(上から2番目)。1番速い反応ではなく2番目に速い反応です。

2つ目の感度はどの程度の時間を掛けて心拍数を上げてくれるか、と言う時間(横軸)と心拍数(縦軸)の傾斜の具合です。

こちらは5段階ある内の真中3番目の傾斜です。

今回145bpmまで上限を上げて貰いましたが、運動をしてある時間が経過すると必ず145bpmまで上がる訳ではなくてその運動強度を判断してジョグペースなら125bpm前後で落ち着いた心拍数を維持してくれます。ハードな走りをした時には更に心拍数を上げてくれると言うことです。その限界が現在は145bpmです。

こんな設定をしているのはそう何人もいないようです。同じPMを植え込んだ人でも以前の私の様に自脈で心拍数を上げられる人には必要のない機能なんですよね。なので前例がほぼない状態で設定をいじっているのでその都度小まめな検証をしていかないといけません。次回は来月末にその後の私の心臓の動きを確認して調整していくことになっています。厄介ですがトライアスロンと言うスポーツをもっと楽しみたいので今後も主治医の先生とメーカーの技師の方と一緒に試行錯誤を繰り返していき、必ずや大会で完走出来る様に頑張りたいと思っています。